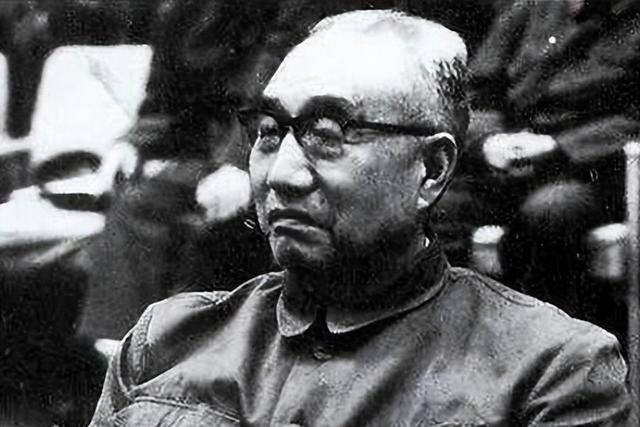

当中国历史上的风云人物徐向前以元帅军衔风光登上1955年的授衔台时,不仅是他个人的荣耀时刻,也是对他奋斗一生的极致肯定。

然而,鲜为人知的是,正是这位英勇的将领在早年的黄埔军校中曾被蒋介石轻视,甚至被认为是“难成大器”的一个不值一提的学员。

这位出身山西贫农家庭的军事奇才,如何从被忽视的黄埔生,一跃成为新中国的布衣元帅?毛主席曾风趣地评论道:“那蒋介石不识货!”这句评价背后藏着怎样的风云际会和革命传奇?

让我们一探徐向前如何用实际行动彻底颠覆了蒋介石的判断,成为中国革命史上的璀璨明星。

徐向前,这位新中国的十大元帅之一,他的名字在中国革命史上熠熠生辉。然而,这位出身山西贫农家庭的军事家,在早年却并未得到蒋介石的重视。

徐向前的成长经历并非一帆风顺,他的家庭贫寒,经济拮据,但这反而造就了他坚韧的性格和强烈的求知欲。

在国民师范学校学习期间,他逐渐接触到新思想,开始意识到社会的不公与革命的必要性。这种思想转变为他后来的革命生涯奠定了坚实的思想基础。

1924年,徐向前考入了黄埔军校,成为了该校的第一期学员。黄埔军校是蒋介石一手创办的军事学府,旨在为国民党培养出色的军事人才。

尽管徐向前在校期间表现优异,但由于他出身贫寒,且性格低调,他并未引起蒋介石的特别关注。

据传,蒋介石曾在一次学员考核后轻描淡写地评价徐向前为“难成大器”,这句话后来被人们认为是蒋介石识人不明的典型案例。

事实上,蒋介石更倾向于提拔那些家世显赫或背景雄厚的学员,而像徐向前这样出身普通、背景单薄的学生,往往被他忽视。

然而,徐向前并未因此而气馁。他在黄埔军校的学习期间,埋头钻研军事理论,并不断锤炼自己的实战能力。

他相信,能力和成绩终将会被历史证明。在黄埔军校毕业后,徐向前选择了走上一条与大多数同学不同的道路——他投身于中国共产党的革命事业之中。

参与北伐战争、南昌起义和鄂豫皖边区的革命斗争,这一系列经历不仅使他积累了丰富的实战经验,也逐渐展现出他卓越的军事才能。

在鄂豫皖边区,徐向前率领的红四军屡次在国民党的围剿中突围而出,其出色的指挥能力和坚韧的战斗精神,为他赢得了革命同志们的信任与尊敬。

抗日战争爆发后,徐向前返回家乡山西,投入到抗击日寇的战斗中。山西作为抗日战场的前沿阵地,战况异常激烈。

徐向前在太原保卫战中表现得尤为英勇,尽管敌我力量悬殊,他依然率部奋勇抵抗,展示了出色的战术思维和指挥能力。

虽然最终太原城失守,但徐向前的战斗精神却鼓舞了无数抗日战士,他在战后继续领导抗日斗争,屡次打击日寇,保卫了大片抗日根据地。

在随后的解放战争中,徐向前再次展示了他作为军事家的非凡才能。尤其是在太原战役中,他运筹帷幄,带领人民解放军解放了山西省会太原。

这场战役不仅是徐向前军事生涯的巅峰之一,也是中国解放战争史上具有重要意义的战役之一。

太原战役的胜利,使徐向前在中国人民解放军中的地位更加稳固,也为全国解放奠定了坚实的基础。

1955年,新中国成立后,徐向前被授予元帅军衔,这标志着他在中国人民解放军中的杰出贡献得到了党和国家的高度认可。

毛主席在评价徐向前的军事才能时,曾意味深长地说:“蒋介石当年看走了眼啊!”这句话不仅是对徐向前卓越成就的肯定,也是对蒋介石当年识人不明的讽刺。

事实上,徐向前在革命战争中的出色表现,正是他对蒋介石早年忽视的一种有力回应。

作为“布衣元帅”,徐向前始终保持着谦虚谨慎的作风和简朴的生活态度。他不仅在解放战争中立下赫赫战功,还在新中国成立后的多次军事行动中展现出深邃的战略眼光和卓越的指挥能力。

特别是在对越自卫反击战中,年事已高的徐向前仍以他的丰富经验和深远洞察,协助制定战略,为保卫国家安全作出了重要贡献。他的军事生涯不仅仅是个人的成功,更是新中国军事力量从无到有、从弱到强的一个缩影。

徐向前的一生,是革命者不屈不挠的奋斗史,也是中国革命胜利的见证。他从一个山西贫农的孩子,成长为新中国的元帅,这背后不仅是个人的努力和智慧,更是那个时代无数革命先烈们共同奋斗的成果。

尽管徐向前在早年未能得到蒋介石的赏识,但他用自己的实际行动证明了真正的才能不在于出身或背景,而在于坚定的信仰和不懈的奋斗。

正是这种精神,使徐向前成为了中国革命史上一位不可或缺的重要人物。