凌晨1点,我站在女儿紧闭的房门外,里面传来一声巨大的声响——她又砸了水杯。

她在和网友通话,嘴里不断咒骂:“烦死了,他们就是神经病……” 这不是第一次了,自从她休学在家之后,这样的场景几乎每晚都在上演。

我不禁问自己:为什么我们捧在手心里养大的孩子,会拿最恶毒的话来责骂我们?

高一那年,抑郁症与焦虑症的初次诊断女儿在进入高一后,突然变得和以前不一样了。

她回家越来越晚,一回来就把自己关在房间,不跟谁说话。

我们一开始以为只是高中的学习压力大,但当她连学习都开始放弃,成绩一落千丈,我们才意识到问题的严重性。

班主任提醒我们孩子可能患上了抑郁症。

带她去医院经过一系列检查,医生的诊断结果确认了我们的担忧——中度抑郁伴随焦虑。

我们连夜查阅资料,加入了各种抑郁家长互助群,寻找各种可能有帮助的方法。

医生给出的治疗方案,我们一丝不苟地执行。

情况却并没有好转。

她变得越来越厌学,越来越封闭。

甚至开始用刀自残,那一刻,我感到无比的无助和绝望,仿佛看着自己的孩子一点点沉入深渊,却无能为力。

负面情绪爆发,家庭关系急转直下每天凌晨,她刷着短视频,不睡觉,白天则在床上昏睡。

没日没夜的折腾让我们身心俱疲,但最让人心碎的是她对我们的敌意。

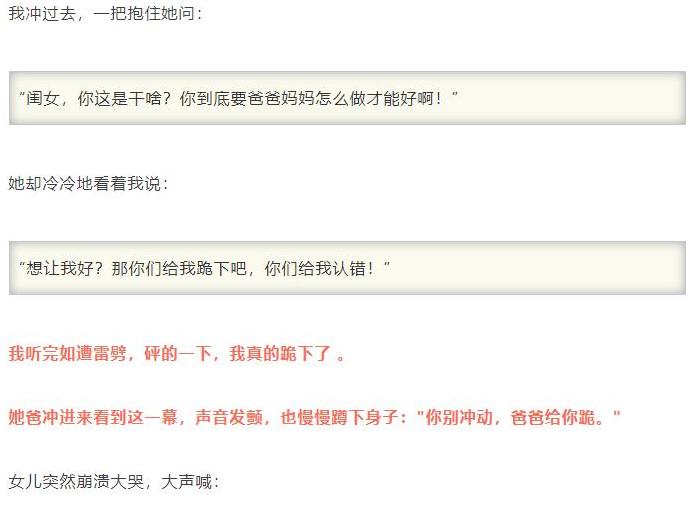

她开始骂我们,责怪我们控制她,责怪我们生下她。

难以想象我们用了多少心血培养的女儿会说出这样的话。

但我们也无法责怪她,因为我们明白这是病在作怪,只能默默承受。

她的负面情绪不断爆发,几乎每一次沟通都会演变成争吵。

家庭氛围变得异常紧张,每个人都神经紧绷。

连她最爱的父亲也无法逃脱她的尖酸刻薄。

一度,我们怀疑这样的努力是否值得,但爱与责任让我们无法放弃。

幸运的是,通过一个家长互助群,我们得知了一位成都的资深心理医生——魏老师。

带女儿去见魏老师时,我心中充满了期待和忐忑。

魏老师没有急于询问,而是递给女儿一盒彩色马克笔,请她描绘自己。

通过这简单而深刻的绘画游戏,魏老师一点点打开了女儿的心扉,让她重新面对自己的内心,表达自己的痛苦。

魏老师耐心地向我们解释,抑郁症的康复需要家庭的共同努力,不是用粗暴的教育手段可以代替的。

她建议我们“镜像疗法”,即复现孩子的语言和情绪,让孩子感觉到被理解和关心,而不是一味地施加压力。

家庭关系修复,孩子慢慢回归学校

在魏老师的指导下,我们开始改变教育方式,更多地观察,倾听,减少干涉。

起初,这让我们觉得非常不自然,但慢慢地,我们感受到女儿的变化。

在发生争执时,我们学会保持冷静,用平和的语气回应。

渐渐地,女儿也不再那么抗拒沟通,有时候还会主动提起一些话题。

记得有一天,女儿突然送给我一瓶护手霜,那是我母亲节收到的最真挚的礼物。

她开始关心身边的小事,再也不是那个把自己关在房间里的陌生人。

我们一家开始重新享受一起做事的时光,周末也会出门钓鱼,烘焙,女儿甚至主动教她爸用手机修图。

这些看似平凡的小事,却让我们感到幸福无比。

女儿最终回到了学校,虽然学习上依然不是很稳定,但她已经学会了面对。

当她坚定地说出“我要回学校上学”的时候,我知道,我们的努力没有白费。

看到她未来逐渐明朗的样子,我感到无比的欣慰。

抑郁症不是终点,而是让我们反思和成长的重要契机。

亲子关系的修复是一个漫长而艰难的过程,但只要我们用心去爱,去理解,春天终会破冰而来。

这段经历让我深刻体会到家庭的力量,以及爱的温度。

正如魏老师说的:“当你开始爱自己,就像在孩子心里种下向日葵。

它不会马上开花,但终会穿透黑暗,迎来光明。”

在这里,我希望那些正在经历困境的家庭不要放弃,每一颗受伤的心都值得被再次关爱。

让我们一起,拥抱爱与希望,迎接更加美好的明天。