你有没有过这样的经历?

一年到头,终于等到自己的生日了,你特地选了一家喜欢的餐厅,约上几位亲朋好友,准备大吃一顿。

这时,某位长辈忽然问了一句:“你母亲还在呢吧?

过什么生日啊!

”你这才猛然发现老人家的传统观念。

对于现代人来说,这句“母在不庆生,父在不留须”或许有些难以理解,但它的确承载着老祖宗的智慧。

人们常说:“母在不庆生。

”从字面上看,好像是在说母亲在世的时候,孩子就不应该过生日。

其实,这并不是全盘否定生日的仪式。

那么,这句话究竟是什么意思呢?

第一种解释是,过生日是为了庆祝生命的到来,但对母亲来说,孩子的生日正是她的受难日。

从怀胎十月到分娩,母亲经历的辛苦和痛苦难以言表。

在古代,医疗条件有限,产妇生产常常面临生命危险。

因而,古人认为,母亲为了孩子付出巨大,而儿女在生日这一天不应大肆庆祝,而应该体谅母亲的辛劳,将生日视为感恩母亲的日子。

第二种解释是经济因素。

古代办一个生日宴会十分破费,不仅需要酒席,还要邀请亲朋好友,这会给家庭添不少负担。

作为儿女,不应该在母亲还在世的时候大办生日宴,为的是给母亲省钱,减轻她的负担。

这些钱说到底,都是父母辛苦积攒的,不应轻易挥霍。

解析“父在不留须”的古代习俗在古代,由于儒家思想的影响,人们认为身体发肤是父母所赐,不敢轻易损坏,因此很多男子都留胡须。

那么“父在不留须”又是从何说起呢?

在古代,胡子不仅是一种自然生长的现象,更是一种身份和经历的象征。

胡子越长,越显得这个人年长稳重。

不过对于男子来说,这种规矩还有另一层含义。

当父亲在世时,男子会保持面容干净,不留胡须,以示对父亲的尊重和顺从。

而一旦父亲去世,男子便会开始留胡须表达哀思,这是一种通过外表表达内心情感的方式。

而到了现代,随着社会的进步和审美观念的改变,留胡须的男子越来越少。

很多年轻人觉得大胡子显得邋遢或者老气,更倾向于干净整洁的外表。

当然,也有一些人认为,胡须能增添成熟感,这便是个人选择的问题了。

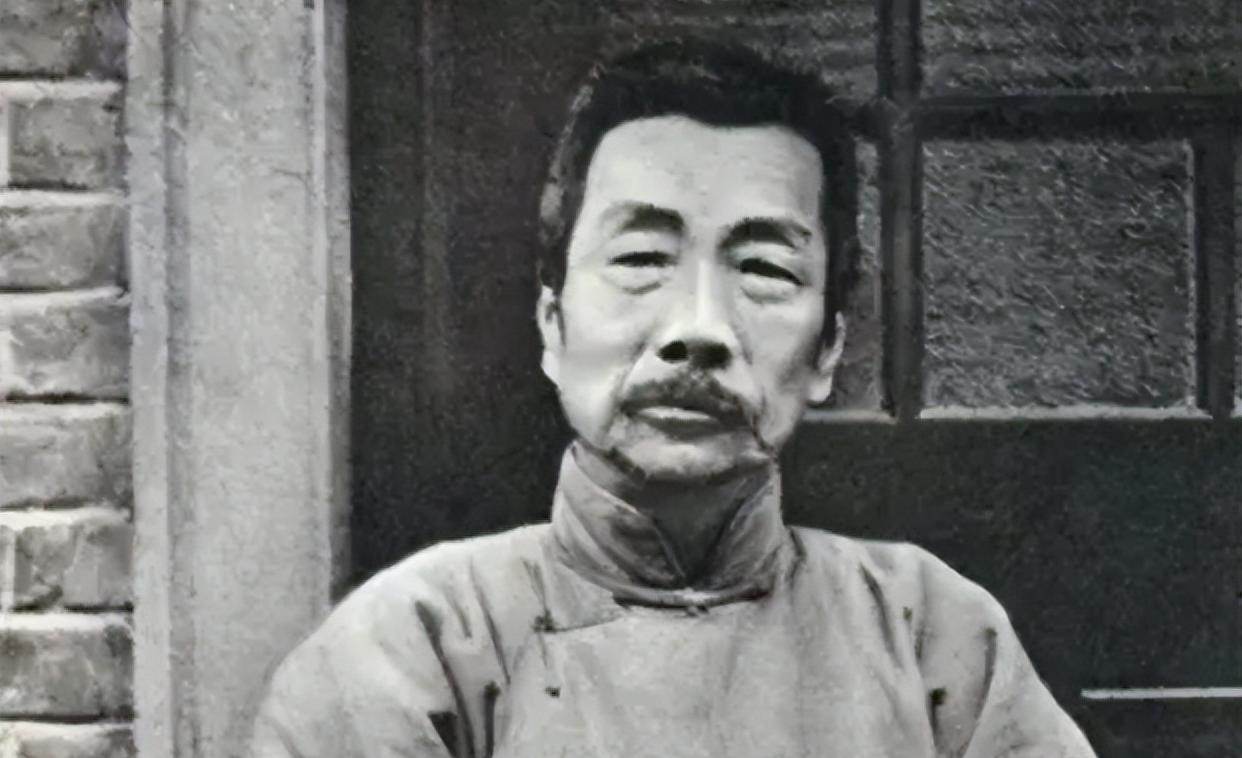

我们看到的鲁迅先生照片,他就有胡子。

据说这是因为他的父亲去世后,鲁迅怀念父亲,因此决定蓄须。

这个习俗在当时依然受人们的敬重,但也未必每个人都遵循。

事实证明,无论什么年代,人们对礼仪和孝顺都抱有不同的理解。

“母在不庆生,父在不留须”这两句古老的谚语,蕴含着对父母深厚的孝心和敬重。

在今天,或许我们已经不再严格遵循这些传统,但是去体谅父母的辛劳和付出,依旧是我们每个人应当铭记的品质。

生日不止是自己的庆祝日,更应是感恩的日子;外表的改变虽然让我们看起来不同,但内心的孝顺和尊重,应该永存心间。

在繁忙的生活中,不妨多抽出时间来陪伴父母,用实际行动来表达我们的感激与敬意。

让这些古老的智慧在现代生活中继续延续下去。

和父母一起度过的每一刻,都是我们对孝道的最真诚表达。