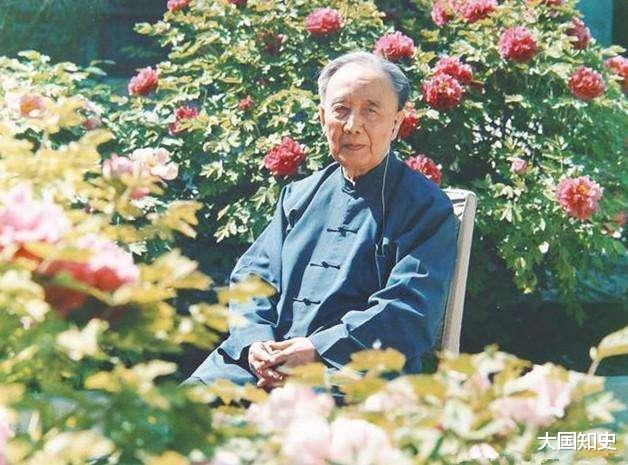

1978年6月19日,人民日报以极大的篇幅,发表了一篇悼词。

这是邓公给郭沫若的悼词。

七天以前,86岁的郭沫若与世长辞。

在悼词中,邓公回顾了郭沫若的一生,赞扬了他对无产阶级的奉献。

值得注意的是,悼词中原本写郭沫若是一位伟大的无产阶级文化战士。

但在悼词最终定稿前一天,邓公亲自批示,要求把“伟大”这个词改为“卓越”。

郭沫若到底有怎样的一生,使邓公对他给予如此高的评价?

郭沫若这个名字是笔名。

沫字取自于家乡的沫河,若字取自于家乡的若河。

该笔名是在日本留学时所取,鞭策自己要永远不忘家乡,不忘祖国。

而这个笔名的寓意,就此戏剧性地贯穿了郭沫若的一生。

郭沫若原名郭开贞,他1892年出生在四川省乐山县的一个地主家庭中。

因此,郭沫若从小就系统接受了传统四书五经的教育。

由于当时外国新思潮涌入国内,新学流行,郭沫若又接受了民主思想的教育。

这使得郭沫若从学生时代起,其思想中,就打下了民主的烙印,并走上反对专制的道路。

在学校中,他参加罢课,反对教师的专制。

甚至在社会上,他也积极响应辛亥革命。

1914年,郭沫若远渡日本留学。

正是在日本求学时,郭沫若取了这一笔名。

同时他读了歌德等许多外国作家,结识了田汉等一大批中国的有识分子。

1919年,他在日本响应五四运动,组织了夏社。

1921年,郭沫若又和郁达夫等人成立创造社,并出版我国第一部新诗诗集《女神》,影响极大。

郭沫若的名声也随着《女神》而变得家喻户晓。

1924年,郭沫若在日本系统地了解了马克思主义,并坚定了自己的这一信念。

同年冬天,郭沫若归国,一边进行文学创作,一边逐渐与革命党人接触起来。

至1926年,国民革命军北伐时期,郭沫若已经成为了北伐军的总政治部副主任,兼宣传科科长。

然而,好景不长,1927年4月蒋介石突然背叛革命,并发动反革命政变,大肆屠杀共产党人士。

就在蒋介石发动反革命政变前夕,郭沫若就写下了文章,揭露蒋介石背叛革命与国家。

而他自己也因此而被蒋介石通缉。

1927年8月,郭沫若参加我党进行的南昌起义,并在此过程中加入我党。

但郭沫若也越发遭受蒋介石恼火,不得已于1928年再次远渡日本。

再次远渡日本期间,郭沫若潜心学术研究,在翻译,写作,历史,考古,古文字,以及甲骨学等方面都收益颇多,并出版了许多巨著。

在文学方面,他被称作中国的歌德。

在甲骨学方面,他是甲骨学四堂之一。

在历史学方面,他发表了《中国古代社会研究》,从马克思主义的角度出发,论证了中国古代社会从原始社会,历经奴隶社会,到封建社会的演变。

郭沫若之所以被称作我国的百科全书,就是从这一时期打下的基础开始的。

潜心学术的同时,郭沫若并没有忘记仍旧处于水深火热中的中国。

他一边时刻关心中国的革命现状,关心中国共产党的发展,一边想方设法支持中国文艺界的革命。

1937年,全面抗日战争爆发,国共第二次合作达成,郭沫若得以再次归国。

回国后的郭沫若,在周总理的直接领导下,理所应当的再次投入到了革命事业当中。

这时郭沫若尽管在国民政府任职,他所做的工作却是为无产阶级而服务的。

一方面,他继续自己的历史研究与文学创作。

另一方面,他又借助于在历史和文学上的创作进行革命。

例如他创办了《救亡日报》,组织起了文化宣传队,尽一切所能团结国统区的进步分子。

他还创作了一系列历史剧,如《虎符》,《屈原》,《棠棣之花》等,借古言今,歌颂爱国志士。

抗日战争胜利后,郭沫若继续呼吁对民主的渴求,仍旧不遗余力地揭露蒋介石想要独裁统治中国的阴谋,在文化和舆论上支持解放战争。

1949年解放战争胜利,新中国成立之后,郭沫若先后担任了文联主席,科学院院长,历史研究所所长,政协副主席更各种重要职位。

然而,中国已经经受了上百年的风雨,刚刚诞生的新中国面临的是内忧外患的局面,一切都百废待兴。

因此这一时期的郭沫若,除了专注于本职的文学,与历史工作外,还将更多的精力放在了建设新中国上。

在外交上,郭沫若先后出席了多场世界和平理事会,访问了苏联,越南等多个国家,并带领我国的科学代表团访问了日本。

在内事上,郭沫若在文化教育,文艺研究,以及科学技术等方面都耕耘颇深。

其中尤为一提的是郭沫若和我国科技发展的故事。

尽管本身是一个文人,但郭沫若却深知科技的重要性,并展现出了对科技无比的重视程度。

他还一度担任我国科学技术大学的校长。

在1978年的全国科学大会上,郭沫若尽管因病一直在医院治疗,还是努力向医生争取到了半天的时间,参加开幕式,并发表了演讲《科学的春天》。

而正是这次大会上,邓公说出“科学技术是生产力”,宣告我国科技发展的春天到来了。

此时,郭沫若已经86岁,并患有肺炎多时。

1978年6月12日,就在大会结束后两个多月,郭沫若与世长辞。

郭沫若去世后,他的骨灰被洒进田地。

这是郭沫若的要求,也是他辛劳一生后,所做出的最后一个贡献。

1978年6月18日,给郭沫若的悼词已经写好,邓公看过后仍觉不满意,便亲自写下批示,将悼词中的“伟大”二字改成了“卓越”。

以此来彰显郭沫若为中国做出的巨大贡献,彰显对郭沫若的怀念。

作为我国文化战线上,继鲁迅之后的又一面旗帜,邓公这样的评价对郭沫若来说,当之无愧。