在明朝永乐年间,有一种铜钱不仅在国内流通,还成为连接东亚乃至更远地区的经济纽带,它就是永乐通宝。这枚看似普通的钱币背后,隐藏着一段辉煌的海洋贸易史和国际货币体系的故事。

明朝初期,铜钱的铸造政策摇摆不定,纸钞是国家主要的流通货币。直到朱棣登基,推行对外开放政策,铜钱的需求才逐渐增加。永乐六年(1408年),永乐通宝开始铸造,后来更是扩大到浙江、江西、广东、福建等地生产。这一转变不仅满足了国内需求,也为郑和下西洋的贸易活动提供了硬通货。

永乐通宝随着郑和的船队远渡重洋,成为购买香料、珍宝和赏赐朝贡国的“通用货币”。它在当时的国际贸易中占据了重要地位,甚至被称为600年前的“美元”。如今,国内发现的永乐通宝数量稀少,但在南海和海外地区却屡见不鲜,西沙群岛的水下考古中就发现了数万枚。

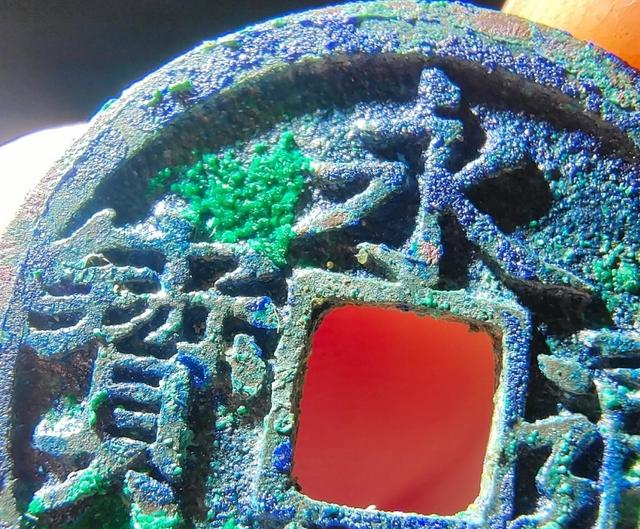

永乐通宝以小平钱为主,直径约2.4-2.5厘米,重量在3.4-4克之间。钱文采用楷书,笔画清晰工整,铸造工艺极为精湛。其中,“永”字的竖点和“乐”字规整的结构是辨别真伪的关键细节。这种统一性不仅体现了明朝的铸币水平,也使其成为收藏家眼中的艺术珍品。

普通的永乐通宝价格并不高昂,几百元即可入手。但特殊版别,如带有“炉记”或背星月纹的,价格能翻几倍。更罕见的是金质、银质版,它们并非流通货币,而是外交赏赐之用,单枚拍卖价可超过50万元。2022年香港拍卖会上,一枚银质永乐通宝以62.8万港元成交,刷新了纪录。

面对市场上泛滥的仿品,辨别真伪需要技巧:一是看铜质,真品铜色暗红,质地细腻;二是验锈色,真锈与铜体紧密结合,不易脱落;三是观形制,真币文字清晰,尺寸规范。这些细节是收藏者必须掌握的“防伪密码”。

永乐通宝虽小,却承载着明朝的辉煌历史。它不仅是财富的象征,更是中外经济文化交流的见证者。透过这枚铜钱,我们得以窥见600年前那个开放而繁荣的时代。