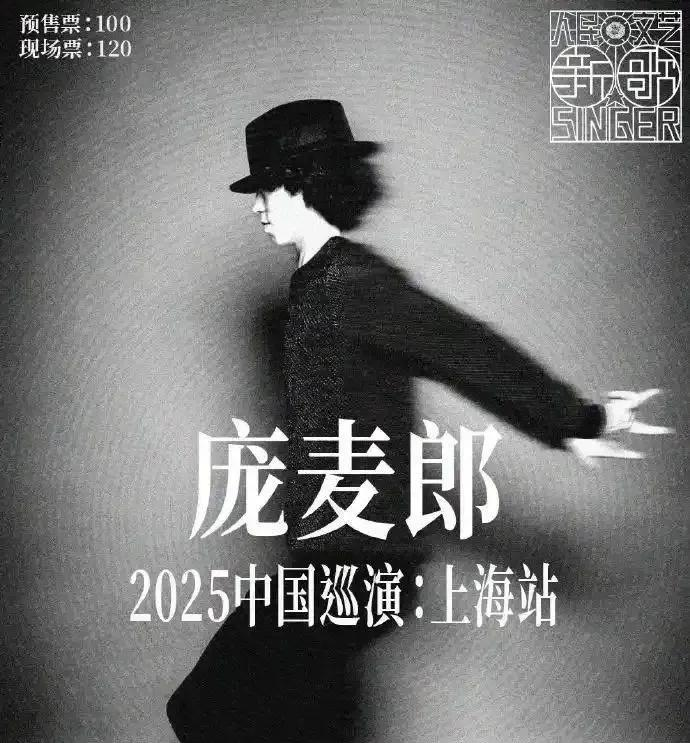

2025年3月,当庞麦郎戴着高礼帽跳着太空步的海报出现在上海街头时,许多人突然意识到:那个唱着"摩擦摩擦"的草根歌手,正在完成一场中国流行文化史上最特殊的"文艺复兴"。

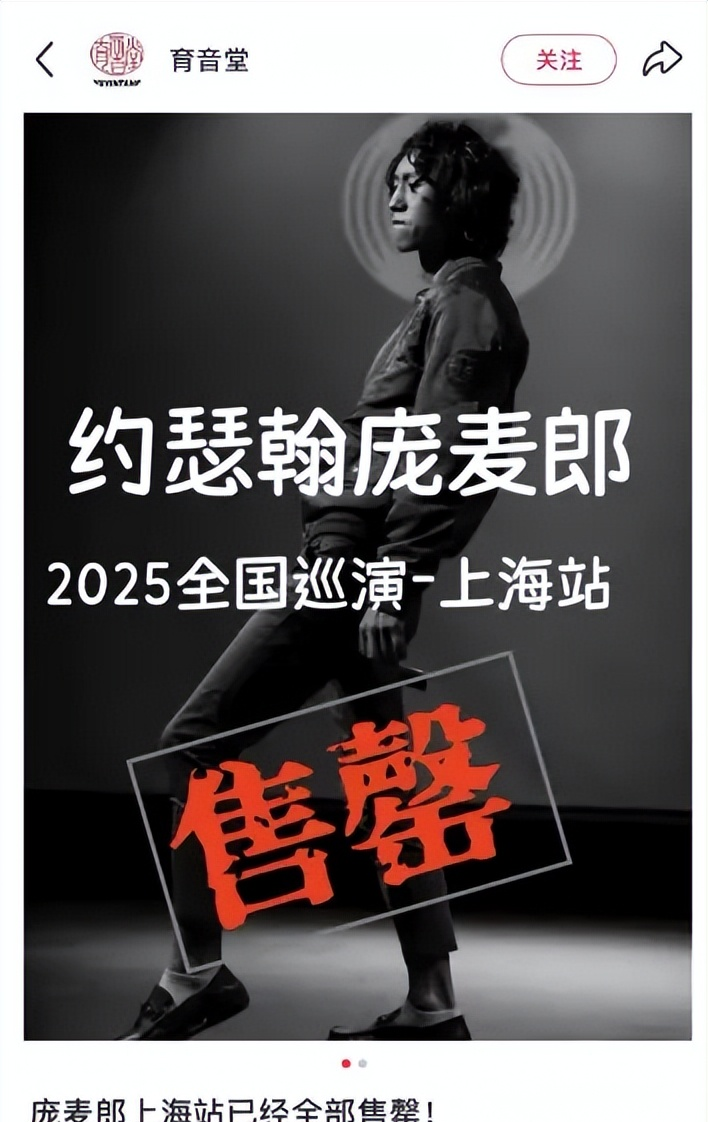

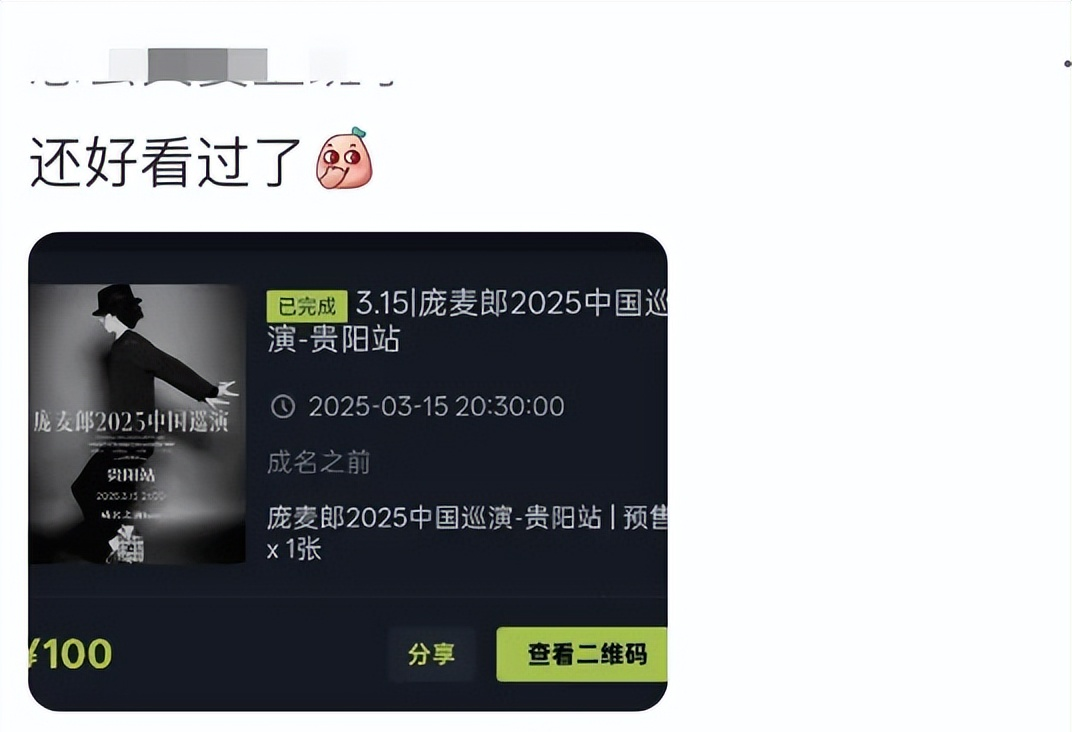

上海400人场地的门票秒罄与贵阳9名观众的冷清形成魔幻对比。这种极端分化恰恰揭示了庞麦郎现象的深层逻辑——他早已超越歌手身份,成为Z世代解构主流文化的图腾。在短视频平台#庞麦郎二创话题下,超过200万条内容证明,年轻人正在通过"魔鬼步伐"完成对精英审美的戏谑。

最新文化研究显示,这种"审丑狂欢"实质是数字原住民发明的社交货币。就像宋女士和同学们的聚会计划,参与庞麦郎现场已成为标榜个性的行为艺术。复旦大学社会心理实验室3月发布的《亚文化消费报告》指出,00后更愿意为能制造社交谈资的小众演出付费,这与传统明星演唱会的粉丝经济有本质区别。

2021年精神病院事件后,庞麦郎的复出无意间成为心理健康议题的活体标本。世界卫生组织2024年《全球精神健康报告》显示,中国抑郁症就诊率从2019年的8%上升至23%,但艺人公开精神病史仍属罕见。庞麦郎团队选择将巡演命名为《真棒》,这种直面创伤的命名方式,在心理学上被称为"创伤后成长"(PTG)的典型表现。

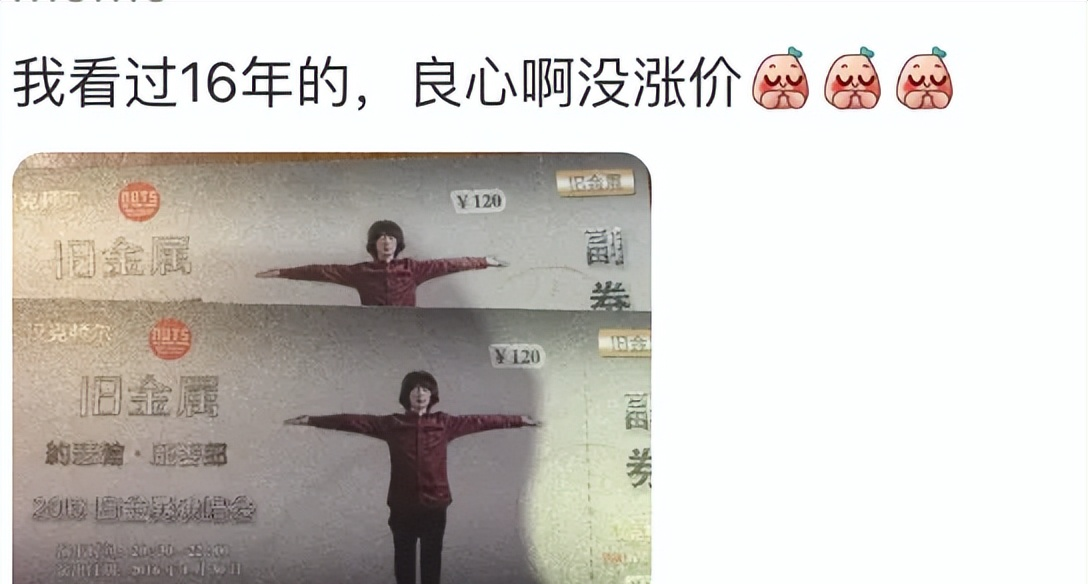

值得注意的是,社交媒体上"良心票价"的评论获得高赞。相比某些流量明星动辄千元的演唱会定价,庞麦郎保持亲民票价的做法,恰好契合了公众对"真实感"的渴求。这种消费心理转变,与后疫情时代"价值回归"的全球趋势高度同步。

当我们回望2014年那个陕西县城青年录制的《我的滑板鞋》,会发现其中蕴含的县城美学如今已成主流。中国社科院《2024县域文化发展报告》揭示,三四线城市文化消费增速连续三年超一线城市。庞麦郎用塑料普通话演唱的"光滑地板",恰恰预言了后来《野狼disco》等作品的走红逻辑。

在杭州某MCN机构担任创意总监的李先生透露,现在品牌方特别青睐"庞麦郎式"的素人演员,因为他们身上带着"未经驯化的野生感"。这种审美转向背后,是城市化进程中大众对本真性的集体乡愁。就像歌词里"月光下的身影",庞麦郎始终保持着与商业若即若离的微妙距离。

庞麦郎巡演海报那个致敬MJ的太空步姿势,构成绝妙的文化隐喻:一个中国县城青年通过美国流行之王的经典动作,完成对自身艺术生命的救赎。这种跨越时空的文化拼接,正是数字时代特有的创作方式。

当我们讨论"9个观众是否算失败"时,或许该听听独立音乐人张浅潜的观察:"在算法统治的今天,能坚持不修音准的现场本身就是行为艺术。"据中国演出行业协会数据,2024年Livehouse演出数量同比激增300%,但平均上座率不足四成。在这个背景下,庞麦郎现象提出了更本质的问题:我们究竟需要怎样的文化多样性?

在梅赛德斯奔驰文化中心40公里外的小型场馆里,庞麦郎的皮鞋再次与地板摩擦出声响。这声音不再只是《旧金属》专辑里的电子音效,而是数字化时代文化民主化的真实回响。当95后观众举起手机记录那些"魔鬼步伐"时,他们或许也在无意识中参与着某种文化实验——关于如何在这个碎片化的时代,重新定义什么是"真棒"的艺术。

下次当你听到"摩擦摩擦"的旋律,不妨思考:我们嘲笑过的,是否正是我们内心隐秘的渴望?我们追捧的,又是否经得起时间的摩擦?在这个意义上,庞麦郎的滑板鞋,或许早已滑进了更广阔的文化史空间。

```