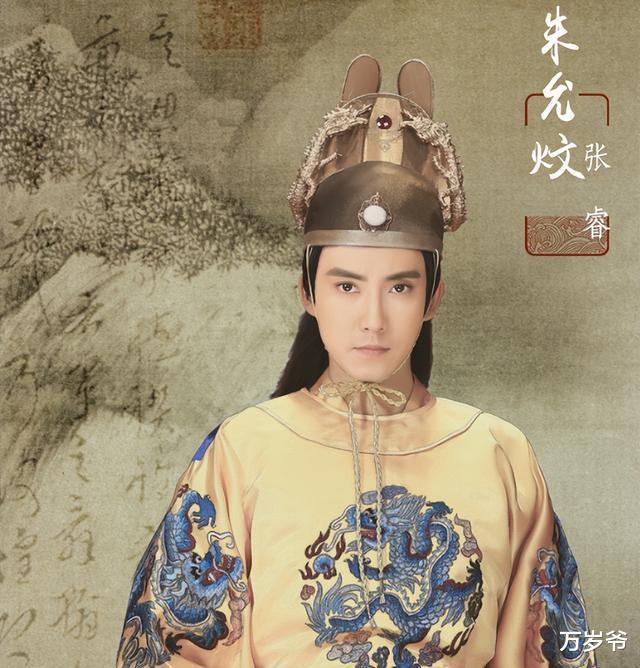

靖难之役中,燕王朱棣顺利夺得皇位,造就了明朝的永乐盛世。然而从那以后,朱允炆和建文这几个字,在朝堂上就变成了不能碰的忌讳。经过好几代的传承,朱棣这一系的统治已然十分牢固。

1573 年,明神宗万历皇帝登上皇位,那时他年纪尚小,朝廷政事的大权便落到了内阁首辅张居正的手中。依据张居正的提议,万历皇帝颁布诏书,为建文时期的那些遇难臣子们进行平反。

【政治统治的需要】

据《明史纪事本末》所述,这次的平反行动中,要求地方官员在那些遇难大臣各自的故乡修建祠堂用以祭祀。要是这些大臣有后代还在世,就得给予他们良好的待遇。比方说,在方孝孺的家乡,当地官员依照命令为他建造祠堂,以此来凸显他的忠义气节。

万历帝亲政后,大臣们再度提议,于是平反的范围进一步拓展,连死难诸臣的亲属外亲也涵盖其中。

事实上,在明仁宗的时候,朝廷就下旨宽赦建文朝忠臣的亲人,然而在实际施行的时候,并没有取得期望中的成效。

万历与张居正于此时给建文朝死难的诸位大臣平反,关键在于靖难之役已然过去一百五十多年,朱棣这一脉的统治十分稳固,给建文朝大臣平反,并不会对当下的政治造成重大影响。

并且,那时朝廷更为看重激励臣子尽忠职守,以此来巩固统治。与此同时,张居正等大臣深受儒家忠孝理念的浸染,他们认同建文死难众臣的忠诚品德,期望能给他们平反昭雪。

【建文忠臣平反】

当年明成祖朱棣对效忠于建文帝的那些旧臣予以了残酷打压,可现今却又要给他们翻案,这样的矛盾究竟该怎样解决呢?

有些大臣把朱棣发起的靖难之役说成是武王伐纣那样,将方孝孺等建文帝的忠臣看作是伯夷、叔齐一般。

据《史记・伯夷列传》所述,伯夷和叔齐对武王伐纣表示反对。在商朝灭亡之后,这两人隐居到首阳山,坚决不吃周朝的粮食,最终死去。而后世的儒家士大夫对他们以及武王都予以了很高的评价,觉得双方都没有什么错处。

有人表示,建文朝的那些忠臣是太祖高皇帝朱元璋培育出来的,想用这个说法来缓解朱棣和建文忠臣的对立状况,给建文忠臣一个公正的评价。

然而,万历皇帝在思索平反之事时,对靖难之役以及朱棣登基的合法性颇为看重,所以在平反这件事上有所迟疑。

虽说建文时期那些遇难的大臣不再被当作奸臣,而是被看成了忠臣,可在官方的界定里,他们还是有罪的。另外,齐泰、黄子澄的外亲不在被平反的范围之内,原因是齐泰、黄子澄是建文帝削藩的主要谋划人,当年朱棣以“奉天靖难,以清君侧”为旗号起兵,首要要除掉的就是他们,因而那时他们被视作头号奸臣,无法获得平反。

【为建文帝平反】

在万历年间,朝廷开始修撰国史,好多官员趁此契机,吁请恢复建文的年号,并给建文帝设立本纪。

他们觉得理由主要有这么三条:第一,明朝特别看重礼制,建文帝是明太祖朱元璋指定的接班人,可朱棣登上皇位后,把建文年号给废除了,也不给建文帝修实录,还不给建文帝定庙号、谥号,他们认为这是不符合礼制的。

第二点,从纲常名教的层面来讲,朝廷之前给建文朝那些遇难的大臣们平反,是为了维护和倡导君臣之间的纲常,但是建文帝这个这些人效忠的对象却没有被平反,这样一来,他们的忠心就没了支撑。

其三,那时朝廷正值“争国本”的重要阶段,万历帝对长子朱常洛不待见,打算立三子朱常洵当太子,然而众多朝臣坚决主张嫡长子继承制,力挺立朱常洛做太子。

建文帝朱允炆的父亲懿文太子朱标乃是明太祖朱元璋的嫡长子。朱标离世后,朱元璋按照立嫡立长的礼制,将朱允炆立为皇太孙。而朝臣们恳请恢复建文帝的正统地位,这也暗含着委婉地向万历帝示意,应当立朱常洛为太子。

自明仁宗至明神宗,各任皇帝始终不肯给建文帝平反,关键在于他们害怕这样做会对明成祖朱棣登基的合法性构成威胁,从而牵连到自己皇位的合法性。

为了消除皇帝的担忧,朝臣们给出了不少理由:其一,朱棣当初并没有明确下令废除建文年号,那是当时一些阿谀奉承的臣子为了讨好朱棣擅自干的,皇帝不过是被蒙在鼓里,所以现在恢复建文年号没什么问题。

二是建文帝是太祖皇帝亲自指定的接班人,要是把他的正统地位给废除了,那朱棣就会有违背父亲命令的嫌疑,这就是不孝顺。并且把建文时期的历史放到洪武时期去写,会让人觉得建文帝的成败是太祖的问题,这对成祖的声誉没好处。

三是恢复建文年号对朱棣的地位没啥影响,这就好比汉朝的汉文帝庙号是太宗,可在他之前还有汉惠帝呢,这两者没啥矛盾的地方。

四是这大明的江山是太祖打下的,朱棣和朱允炆那可都是朱元璋的后代,都是名正言顺的正统。就算认可了朱允炆的正统地位,那也不会对朱棣的正统性有啥影响。

万历帝看过大臣们的上书后,虽说没答应单独给建文帝设立本纪,而是把建文帝那一朝的历史放在太祖本纪的末尾,不过准许保留建文年号来记录这段历史,这样一来,建文帝的建文年号就得以恢复了。

然而,万历帝只是在当时正在改修的纪传体国史的本纪部分承认了建文年号,可后来国史改修停止了,结果建文年号还是没能被写进正史当中。

万历帝恢复了建文年号,这让大臣们士气大增,他们想要再往前迈一步,全力去为全面恢复建文帝的正统地位拼搏。他们呈上奏章,恳请单独给建文帝设立本纪,同时提议在懿文太子庙的一旁另建一座庙,用来专门祭奠建文帝。

依着礼法,建文帝本是明朝的正统皇上,该在太庙受祭祀,可大臣们顾虑直接这般提议会惹恼万历帝,于是暂且退让,只主张单独给他立个庙进行祭祀。

万历帝对大臣们的诸多请求,多数都不作回应,其实也就是加以拒绝了。万历帝清楚,在恢复建文年号后,要是再进一步将建文帝的正统地位彻底恢复,那很可能会对成祖以及自己政权的正统性构成威胁。再者,他在“国本之争”里和大臣意见相左,长期不上朝,虽说还是通过公开下达谕旨来处理事务,可君臣关系已然疏远,对这事自然也就不怎么在意了。