声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

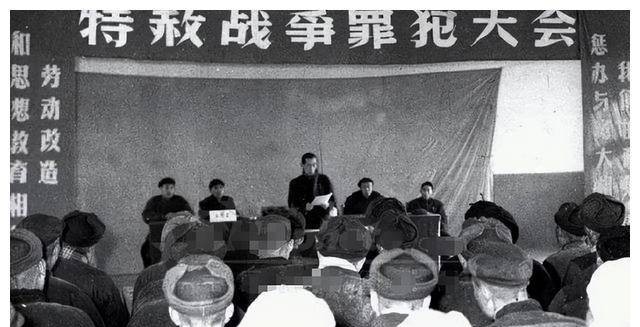

黄维,曾经的国民党高级将领,最后一批被特赦的战犯。

临近晚年,他提出了一个让人疑惑的请求:“能不能让我再住一晚2号监室?”这不是苦难后的怀旧,更像是某种仪式,一场迟来的自我和解。

1954年,北京功德林战犯管理所,一声巨响,机子炸了。

黄维站在冒烟的残骸前,脸色阴沉。

他的永动机,又失败了。

身旁的管理所所长拍了拍他的肩膀,劝慰道:“再试试,马上就成了。”但黄维知道,这不过是场面话。

他不是个普通的战犯,他曾是国民党的中坚力量,淮海战役的失败者,曾经不服输,曾经固执己见,如今却在这里研究永动机——一个所有人都知道不可能实现的幻想。

他为什么要这么做?

黄维的人生,从一开始就充满了矛盾。

他出身普通,父亲早逝,靠着优异的成绩考入师范,原本有机会成为一名教师,走上一条稳定的道路。

可命运拐了个弯,他进了黄埔军校,成了一名军人。

打过仗,立过功,也做过决定自己后悔一生的事。

淞沪会战,他带兵死守,连炊事员都拿起枪拼命;淮海战役,他押上全部筹码,最终全军覆没,被俘后送进功德林。

那时候,他满心不甘,认为自己只是输给了运气,而不是输给了共产党。

刚入功德林的黄维,是个头疼人物。

他拒绝劳动,拒绝接受改造,甚至在狱中嘲讽其他战犯:“我们再怎么说也是国民党军官,凭什么要干这些活?”他不忏悔,不低头,甚至不愿意承认自己作为战俘的身份。

他嘲笑杜聿明“软弱”,看不起那些选择顺从的人。

他还曾愤怒地质问管理人员:“凭什么日本战犯什么都不用干,我们却要劳动?”可管理人员的回答让他无言以对:“因为你杀害过俘虏,违反了国际公约。”

他固执地活在自己的世界里,直到病痛将他从幻想中拖了出来。

他的身体早已被疾病折磨得千疮百孔,五种结核病让他疼得无法入睡。

他以为共产党不会救他,甚至等着看他们的“冷漠”。

但管理所不仅给他治疗,还从海外购药,四年时间,硬是把他从死神手里抢了回来。

不仅如此,在全国物资紧缺的情况下,他每天都有牛奶、鸡蛋、肉类供应,甚至在最困难的日子里,这些待遇都没有断过。

更让他震惊的是,战犯吃得比管理人员还好,后者营养不良,甚至出现了浮肿。

就在这四年里,他的信念开始动摇。

他曾认为共产党不过是用谎言诱人上钩,可四年过去了,没有人逼他认罪,没有人要求他表态,反而是一次次的事实,让他不得不重新思考过去的一切。

他开始怀疑自己,怀疑那些被灌输的观念,甚至怀疑自己坚持了半生的信仰。

他不愿直接承认自己的错误,但他找到了另一个逃避现实的方式——研究永动机。

管理所给他提供了实验室,设备齐全,还配了助手。

他沉迷其中,仿佛这样就能回避那些让自己痛苦的事实。

但永动机终究只是一个梦,每次实验的失败,都像是在提醒他:有些事情,无论你多么努力,都无法改变。

1957年,他跟随战犯管理所的安排,第一次走出功德林,去看看外面的世界。

火车驶过武汉,他望着窗外,眼前的一切让他震撼。

曾经战火肆虐的土地,如今工厂林立,人们脸上带着笑容。

他开始意识到,自己曾经拼命守护的那个“旧世界”,早已不复存在,而他一直抗拒的“新世界”,却比他想象得更美好。

1975年,黄维被特赦。

他走出监狱,手里的特赦书几乎被他捏得发皱。

他感激国家的宽容,也承诺要为祖国统一贡献一份力量。

他的妻子蔡若曙,等了他27年,本以为可以重新开始,可黄维已经不是当年的黄维,而蔡若曙也不再是那个满怀希望的少女。

她的精神状况越来越差,最终选择了结束自己的生命。

黄维大病一场,失而复得的幸福,在他手里没捂热,就化作了泡影。

1985年,他重返功德林。

这一次,他不再是战犯,而是全国政协委员。

他没有选择住进宾馆,而是要求在当年的2号监室住一晚。

他坐在熟悉的房间里,抚摸着墙壁上的裂痕,回忆起自己曾经的固执、自负、不甘,回忆起27年的煎熬,回忆起那些让他彻底改变的时刻。

有人问他:“为什么要回来?”

他沉默了一会儿,缓缓说道:“这里,是我新生的地方。”

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!