2025年3月29日深夜,一辆小米SU7标准版在安徽德上高速公路池祁段发生严重事故。车辆以116km/h的时速在NOA(Navigate on Autopilot)智能辅助驾驶模式下行驶时,因施工路段改道撞上隔离带水泥桩,随后爆燃起火,车内三名女性乘员未能逃生,最终因火势过猛不幸遇难。

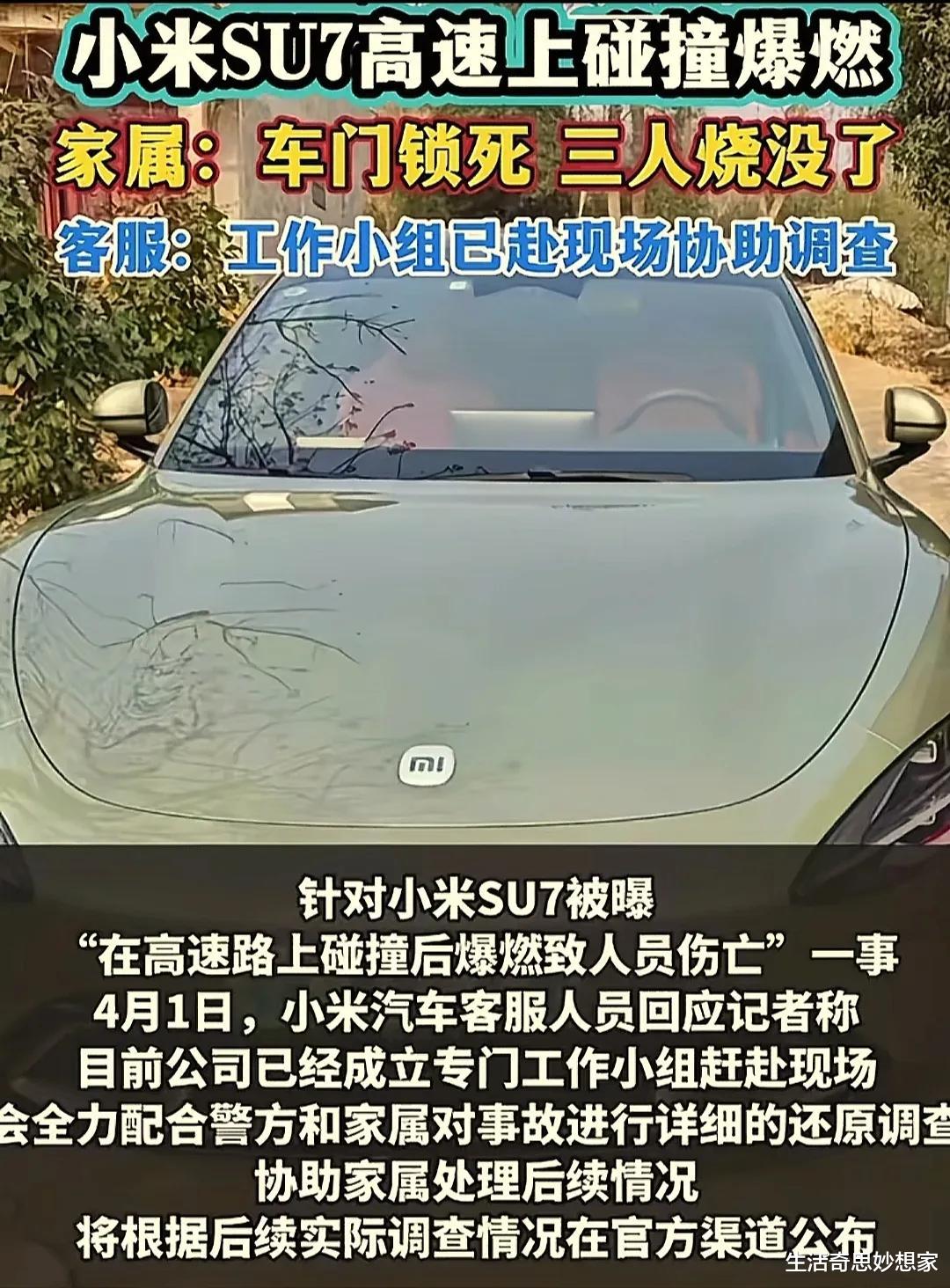

根据小米官方通报,事故前车辆检测到前方障碍物后发出预警并减速,驾驶员在1秒内接管方向盘,但仍以97km/h的时速撞击水泥桩,碰撞后车辆触发紧急呼叫系统并报警。然而,家属质疑称,事故后车门锁死导致无法逃生,且小米此前宣传的电池“防弹涂层”在剧烈碰撞下失效,最终酿成惨剧。

这场事故不仅暴露了智能驾驶技术与电池安全性的潜在隐患,更引发了公众对车企宣传真实性、消费者安全权保障的深刻反思。

1. 智能驾驶:是“辅助”还是“误导”?

小米SU7的NOA系统在此次事故中成为焦点。数据显示,碰撞前1分钟,系统三次发出“请手握方向盘”的脱手预警,但驾驶员可能因过度依赖辅助驾驶而放松警惕。更关键的是,尽管系统检测到障碍物后提前1秒发出减速请求,但驾驶员接管后的反应时间仅剩不足1秒,最终未能避免撞击。

这一细节暴露了智能驾驶技术的局限性:系统对复杂路况(如施工改道)的预判能力不足,且紧急接管机制的设计未充分考虑人类反应时间的生理极限。正如网友评论:“车企将智能驾驶包装成‘自动驾驶’,消费者却要为认知偏差付出生命代价。”

2. 电池安全:“防弹涂层”神话的破灭

事故中最具讽刺意味的是小米SU7 Ultra引以为傲的“防弹涂层”技术。此前,雷军通过“6楼扔西瓜”实验高调宣传该技术,称其能抵御穿刺、撕裂和剐蹭,甚至“斧头都砍不开”。然而,此次碰撞后电池包爆燃,直接戳破了这一技术神话。

业内专家指出,所谓的“防弹涂层”实为聚脲材料,其作用仅限于防护日常剐蹭和小石子冲击,对高速碰撞中的机械破坏力几乎无效。更严重的是,新能源车电池在剧烈撞击下易因电芯短路引发热失控,而小米SU7的电池包结构设计(如电芯倒置技术)可能加剧了这一风险。

3. 逃生机制:机械拉手为何失灵?

家属质疑事故后车门电子锁死,导致乘员无法逃生。小米官方回应称,车内配备机械应急拉手,即使断电也能手动开启。然而,现场视频显示车门在燃烧后仍处于关闭状态,可能的解释包括:

设计缺陷:拉手位置隐蔽(位于车门储物格下方),乘员在紧急状态下难以快速定位;

操作复杂性:机械拉手需较大力度拉开,女性或体力不足者可能无法操作;

结构变形:碰撞导致车门框架变形,机械装置卡死。

事故发生后,舆论场迅速分裂为两派:

质疑派:指责小米过度营销,将“辅助驾驶”包装为“自动驾驶”,电池安全性宣传存在夸大误导;

理性派:呼吁等待警方调查结果,认为施工改道、夜间视线等外部因素亦需考量。

值得注意的是,此次事件并非孤例。数据显示,2023-2025年全球新能源车起火事故中,35%与电池热失控相关,且多数涉事车辆曾通过厂商自诩的“极端测试”。这折射出行业通病:车企为争夺市场,将实验室理想化数据等同于现实安全,忽视真实道路的复杂性与不可预测性。

1. 宣传与现实的割裂

小米SU7的营销策略极具代表性:通过视觉冲击实验(如扔西瓜、枪击测试)制造技术领先的公众认知,却回避真实事故场景的复杂性。这种“选择性展示”本质上是将安全属性商品化,以迎合消费者对“黑科技”的崇拜心理。

2. 标准滞后与监管盲区

当前新能源车安全测试标准(如中汽研认证)多基于固定场景,难以覆盖实际道路的突发状况。例如,小米SU7虽通过“350mm深坑刮底测试”,但高速侧撞水泥桩的破坏力远超此类实验条件。监管机构需尽快建立动态风险评估体系,强制要求车企公开真实事故数据。

3. 消费者教育的缺失

许多车主因相信“智能驾驶等于绝对安全”而放松警惕。此次事故中,NOA系统多次预警却未引起驾驶员足够重视,反映出厂商未能有效传达技术边界。

小米SU7事故是一面镜子,映照出新能源汽车行业在狂奔中的失衡:对销量的追逐压倒了对生命的敬畏,对营销声量的执着掩盖了对技术缺陷的坦诚。三名女性的悲剧警示我们,若不能将安全置于商业利益之上,所有“颠覆性创新”都将沦为资本的残酷赌注。

五、消费者在选购车辆时应该如何选择警惕“实验室安全”与“道路安全”的差异,优先选择第三方碰撞测试成绩优异的车型;

理性看待辅助驾驶功能,始终将双手置于方向盘并保持注意力;

购车前实地体验应急装置操作,确保老人、儿童等群体均可快速掌握。

建立事故数据库并公开分析报告,以技术改进替代危机公关;

重新定义营销伦理,禁止使用误导性话术;

联合科研机构开发碰撞后电池自动灭火、车门强制弹开等被动安全技术。

唯有如此,新能源汽车才能真正从“资本的宠儿”蜕变为“安全的载体”。否则,今日的科技盛宴,或将成为明日更多悲剧的序章。

感谢您的阅读!欢迎大家评论、点赞、收藏、关注、转发!