2021年11月13日,四名地质调查队员深入云南哀牢山腹地进行原始森林勘测,第二天失联。经过8天数千人次拉网式搜索,22日晚由携带热成像仪的无人机发现失联者,最终确认4人均已遇难。

对于4位地质队员失联及遇难的原因,互联网上众说纷纭。有人说遭遇野兽袭击,有人说是滑坠受伤,有人说是饥渴、瘴气,还有说因为寒冷导致失温等等,但这些说法都不能解释四位有野外生存经验的年轻人同时失去生命,并且三人倒卧在同一位置。结合无人机热成像图像,推测他们很可能遭遇雷击。

一道闪电击中森林

据救援组给出的信息,自11月14日起,哀牢山自然保护区内就一直有降雨,并且有时降下大雨。地质队员们遗落在山间的雨衣碎片也证实了这一点。

哀牢山多雷雨

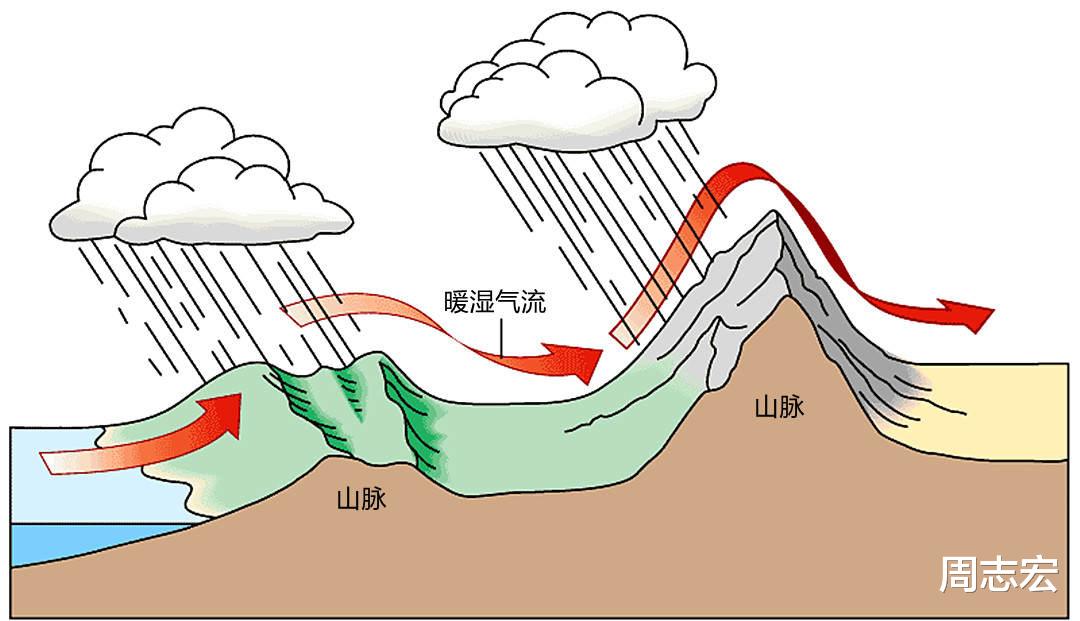

云南哀牢山区是横断山脉向南延伸部分,这里山高林密,地势陡峭,森林覆盖率超过80%,水汽丰沛。哀牢山腹地是无人区,就连附近村民都不会踏足。受山区地形反复抬升影响,温暖潮湿的空气会被推向高空,从而频繁造成地形降雨。

山地抬升气流造就地形雨

暖空气团被剧烈抬升的过程中,因为气压下降,温度骤然降低,云层中的雾滴一部分变成过冷水,一部分因为成核作用凝成小冰晶。冰晶与过冷水滴在云层中上下翻滚擦撞,一部分失去电子带上正电荷升到云层高处,另一部分夺得电子带上负电荷沉到云层下方。

对流对团产生大量电荷

随着电荷越聚越多,云层上下形成电势差。与此同时,云层下方的负电荷区在地面形成感应电荷,大量正电荷向地面、楼顶、树梢聚集,这就为闪电创造了条件。

一般情况下,当有对流云团出现时,往往都会伴随电闪雷鸣。

电荷聚集引起雷电

在山区,雷电有可能击中任何地方,高大的树木更容易引雷。这是因为地面感应的正电荷受到云层中负电荷的吸引流向树冠高处,从而在天地间建立起电流通道。

许多朋友都被告诫过,不要站在大树下面躲雨,就是因为大树有可能引来雷击。与树木相比,人的电阻更低,因此流过树干的电流会“跳”出来,改道从人体进入地下,使人遭受致命电击。

据《国家地理》杂志称,全世界每年大约有2000人因雷电死亡,其中非洲和印度占大多数。曾经有几个印度年轻人因站在大树下避雨遭“团灭”被监控拍下,教训深刻。

在大树下躲雨易遭雷击

你可能会说,我不站在树底下,我离它几步路,是不是安全了呢?

那就先让我们看看闪电到达地面后,它是怎么走的:

闪电形成地表电流可传递到很远地方

我们以为闪电会顺着树根笔直向下,但实际上并不是,强大的电流也会沿着地表向四周扩散开来,一直延伸到很远的地方。原因很简单:当下雨时,地表附近含水量更高,湿润的土壤成为电流的良导体。

如果我们刚好从这里走过,就会在电流通路上形成“跨步电压”。电流从一只脚进入人体,再从另一只脚流回地面,从而使我们遭受间接雷击。

跨步电压造成间接雷击

每年在户外被闪电直接击中的例子非常少,因为在雷雨天气里大多数人都会下意识地找个地方避雨,有些人因为避雨的地方选择错误而被跨步电流击倒。每年因间接雷击而死亡的牛羊更是数以千计。

哀牢山腹地是无人区,这里几乎全被茂密森林覆盖,四名地质队员肩负森林资源调查的任务,他们需要翻山越岭、爬沟过坎穿越哀牢山并到达指定位置,其间展开RTK设备读取卫星定位数据。由于下雨是常有的事,他们并没有找地方避雨,事实上在这里也没有什么地方可以避雨。

闪电击中半山腰位置

当闪电击中旁边的大树,强大的电流瞬间沿着他们脚下向四周扩散,一部分电流通过潮湿的鞋袜穿过身体。四人瞬间倒下,根本没有机会打开定位系统发出求救信号。

有朋友以此质疑北斗系统的可靠性,事实上包括GPS、伽利略和格洛纳斯系统在密林深处也都存在搜不到星的状况。对于便携式接收机而言,卫星发射出来的信号实在太微弱,我们需要良好的天气和视野才能正常定位。地质队员没有始终开着定位终端的另一个原因可能是为了省电,但开不开定位设备都无法改变雷击的结果,闪电发生在刹那之间,谁也没有机会再去开启设备。

热成像画面左上方显示三人倒卧姿态

根据热成像图像分析,三位调查队员倒卧的方向一致,相互间隔1.5~2米,倒地前应呈行进姿态;另一位队员在距离不远处的山坎下被找到,身体同样没有明显外伤,判断四人均未受到野兽袭击。因此我们可以认为雷击事件是14日突然发生的,在这样的大山里,令三名训练有素的年轻人瞬间倒地又无外伤的只有雷击。第四名队员可能是受了重伤,在努力前行寻求救援没多久再次倒下,滚落到陡坎下方。

标注为3的位置相对安全

年轻生命的逝去令人扼腕,此次事件的教训尤其深刻。无论是地质队员、野外考察人员或仅是普通游客,在进行长距离户外活动之前一定要搞清楚目标区域的气象情况,不要在可能发生雷雨的季节穿越山区森林。天气预报常常不适用于像哀牢山这样大面积的山地,这里有一套几乎独立的天气系统。

躲避闪电的正确姿势

在野外生存技能方面,我们需要强化防雷击的训练,当天气不好时尽量选择地势相对较低(避开河沟)的地方,伙伴间散开,双脚并拢蹲下避雷。