在浩瀚的中国书画艺术长河中,《清明上河图》无疑是一颗璀璨夺目的明珠,以其宏大的叙事、细腻的笔触,生动描绘出北宋汴京的繁华盛景,成为研究宋代社会、经济、文化的珍贵资料。而在这幅传世名作之后,宋末元初文人李珏的题跋书法,宛如一首优雅的和声,为画卷增添了别样的艺术韵味,也成为书法史上一段值得深入探究的精彩篇章。

李珏,字元晖,号鹤田,吉水(今属江西)人 ,生于南宋嘉定十二年(1219年),卒于元大德十一年(1307年) 。他自幼聪慧,十二岁便能通读《书经》,年少时便展现出非凡的文学天赋,被召试馆职,担任秘书正字等职,负责管理御览书籍。入元之后,李珏坚守气节,选择不仕,将精力倾注于文学创作与书法艺术的追求之中。他与汪元量等文人多有酬唱往来,在诗词创作上也颇有建树,存词二首 ,为后世留下了独特的文学记忆。然而,真正让李珏在艺术史上留下深刻印记的,当属他在《张择端(款)全景清明上河图卷》后的题跋书法,这幅现藏于奥地利国家图书馆,被视作国宝级的珍贵藏品,因李珏的题跋而更具魅力。

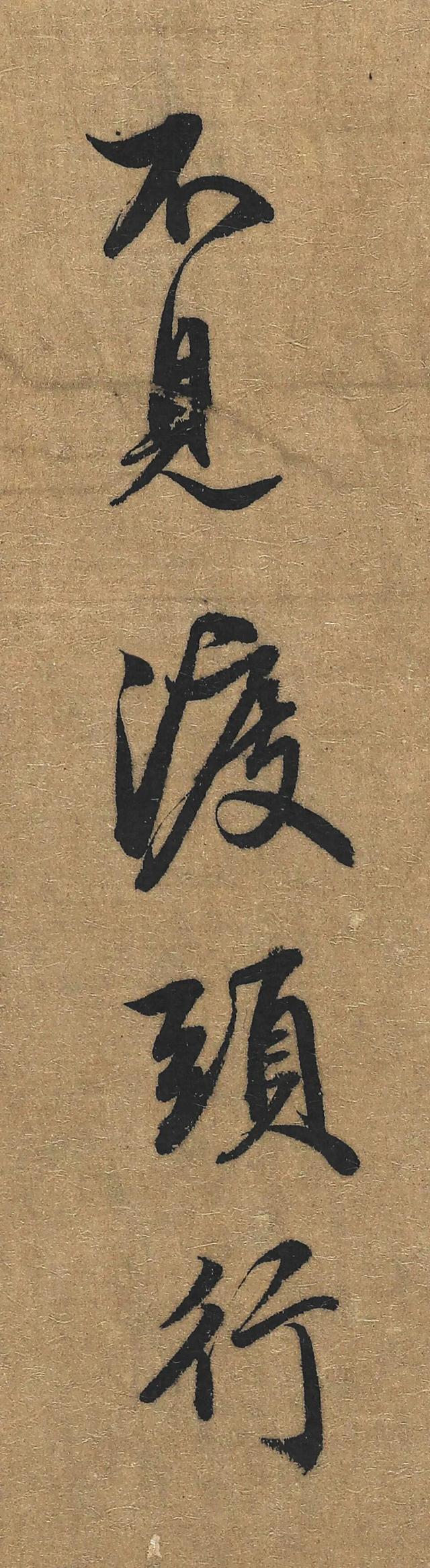

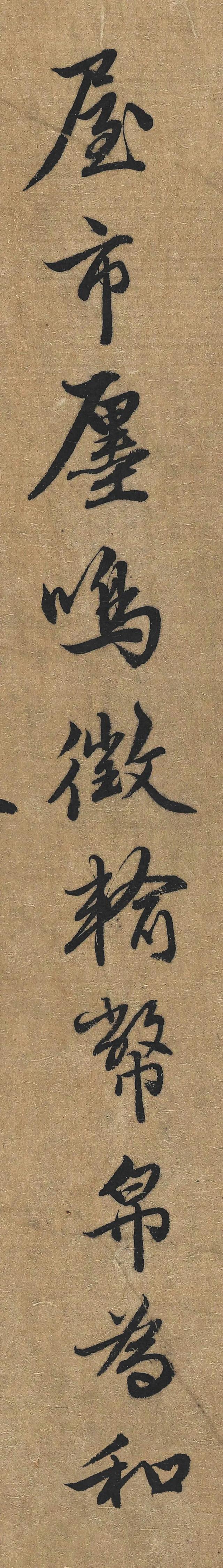

李珏题《清明上河图卷》的书法,整体呈现出行书的灵动与洒脱,又兼具楷书的规整与严谨,展现出高超的书法技艺与深厚的艺术修养。从笔法上看,他的用笔细腻精妙,起笔、行笔、收笔皆有讲究。起笔时,或藏锋含蓄,或露锋明快,如“此”字的起笔,藏锋而入,沉稳有力,为整个字奠定了坚实的基础;而“鸣”字的起笔则露锋轻入,灵动活泼,尽显书写的流畅之感。行笔过程中,李珏注重提按的变化,通过轻重缓急的节奏控制,使线条富有弹性与韵律。笔画的粗细变化自然而和谐,时而轻盈纤细,如“屋”字的撇画,似柳叶般飘逸;时而厚重饱满,如“千”字的竖画,挺拔有力,犹如苍松之躯干,展现出“骨肉匀停”的美感,这种用笔方式,既体现了宋代尚意书风对意趣的追求,又符合元代复古思潮对晋唐法度的尊崇 。收笔处,或戛然而止,干净利落,或回锋收笔,含蓄蕴藉,如“市”字的最后一笔,回锋收笔,给人以沉稳、内敛之感,而“绕”字的某些笔画收笔则果断干脆,尽显书写的爽利。

李珏的书法风格明显源自二王一路。东晋王羲之、王献之父子的书法以平和自然、遒美健秀著称,对后世书法发展产生了深远影响。李珏继承了二王书法中用笔细腻、线条流畅的特点,其题跋中的笔画转折处,圆润自然,毫无生硬之感,如“当”字的转折,行笔流畅,一气呵成,将二王书法的精髓体现得淋漓尽致。在结字方面,李珏的行书虽受二王影响,但又有所变化。他的字结构紧凑,重心平稳,整体呈现出方整的形态,削弱了晋人书风的欹侧之势 。例如“人”字,撇捺舒展,重心居中,给人一种端庄、稳健的感觉;“城”字的各个部分搭配合理,疏密得当,既体现了结构的严谨,又不失灵动之美。这种结字方式的调整,与元代初期对“法度重建”的需求密切相关,反映出书家对时代审美需求的敏锐回应。

与同时代的书法大家赵孟頫相比,李珏的书法在用笔结体上与之颇为相似,这也引发了后人对于两人书法传承关系的诸多猜测。赵孟頫作为元代书法的领军人物,大力提倡“复古”,主张回归晋唐法度,在书法界掀起了一股复古的浪潮 。他的书法风格圆润清秀,骨力内含,对后世书法发展产生了深远影响。李珏的题跋作品中同样可见对二王笔法的借鉴,但其更注重书写意趣的自然流露,在严谨的法度之中融入了个人的情感与个性 。然而,赵孟頫比李珏年轻许多,李珏题跋落款大德己亥(1299)七月四日时已年届八十高龄,而此时赵孟頫年仅四十五岁 。究竟是李珏学习于赵孟頫,还是赵孟頫取法于李珏,由于资料有限,至今尚无定论,但两人在书法上的相似之处,无疑为我们研究宋元之际书法风格的演变提供了重要线索。

李珏题《清明上河图卷》的书法,不仅是其个人艺术成就的体现,更具有深刻的历史文化价值。从艺术传承的角度来看,它是宋元时期书法风格演变的一个缩影,见证了宋代尚意书风向元代复古书风的转变过程。李珏在继承宋代书法传统的基础上,积极响应元代的复古思潮,将两者有机融合,形成了自己独特的书法风格,为后世书法的发展提供了有益的借鉴 。从文化交流的角度来看,这幅题跋书法随着《清明上河图》流传至奥地利国家图书馆,成为中外文化交流的一个重要载体,让世界有机会领略到中国古代书法艺术的独特魅力 。如今,当我们欣赏李珏的题跋书法时,仿佛能够穿越时空,与这位宋末元初的文人对话,感受他在书写时的心境与情感,领略那个时代书法艺术的风采与韵味。它不仅是一件艺术珍品,更是一部生动的历史文化教材,让我们对中国古代书法艺术的博大精深有了更深刻的认识与理解。