中国地图上那两条“扭来扭去”的狭长省份,到底是怎么设计出来的?别小看它们弯弯绕绕的样子,一个像强力胶,一个像大通道,背后藏着的是中国千年的管理智慧。

说白了,这是地理和历史博弈下,祖先们拼图般构建的安全格局。要我说,中国能在千年风雨里“铁板一块”,这俩地方功不可没。

你摊开中国地图,会发现一件神奇的事:

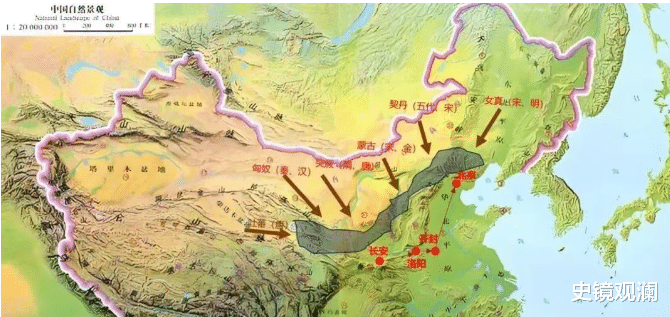

中国南边像个收口的碗,江河密布,山水相连;但北边呢,地形特别分散,像被“撕碎了”再拼回来的——东边是森林东北,中间是黄土高原,西边是戈壁沙漠,夹着大片草原。

这就好比,一个人身上衣服缝得密不密,全靠缝线走得对。而在中国的北边,这“缝线”就是内蒙古,而“线头串珠”的关键点,就是甘肃。

先说说内蒙古这条“强力胶”。这片土地,绵延几千公里,像是一块贴在中国北疆上的长条胶布,从东北呼伦贝尔的寒风草原,一路铺到西边巴彦淖尔的沙丘边缘。

它不是随便划出来的,而是踩着历史伤口划的。千百年来,中原王朝最怕啥?怕草原联手打下来!辽、金、元、清,一个接一个不是北边骑马南下,就是联合西域、藏区来个“前后夹击”。

为了解决这个老毛病,中国历朝历代就在这条线上修长城、筑边关,最后干脆设自治区,“我来管这片地,但你们也别乱动”。于是,内蒙古变成了一个“国家管理游牧边疆的总结之作”——既是屏障,也是平台。

我当年去内蒙古通辽采访,当地人讲了个特别形象的说法:“内蒙古就像一个横着站的老大哥,一只手拉着东北老弟,一只手搭着西北兄弟,中间护着京津这个‘心肝宝贝’。”

说完“胶布”,咱再看“胳膊”——甘肃。你有没有发现,甘肃特别像个伸向西北的胳膊肘?从兰州到敦煌那一段河西走廊,简直就是个历史通道的活化石。

你看它东边连着陕西关中,是咱传统中原地带;北边顶着内蒙古草原,西边通往新疆天山;南边还挨着藏区高原。

这样一来,甘肃就是个“夹心饼干”,却把中原、草原、高原、西域这四大板块粘合在了一起。更关键的是,它就像一道“防火墙”,隔开了西域、蒙古和藏区的直接串联。

想象一下,如果没有甘肃这块地理保险杠,草原和高原一旦勾结,中原可就日子难过了。唐朝、明朝打安西、平吐蕃,基本都靠甘肃这个通道运兵、补给、设关。说得再直白点:没有甘肃,中原打不了西域,西域绕过甘肃就能威胁中原。

那甘肃、内蒙古这种“粘合设计”是怎么定下来的呢?历史上其实并不容易。比如清朝中叶以前,这一带还经常战乱不断。甘肃河西一带、青海、新疆甚至外蒙古,哪天连起来折腾一下,中央王朝就得头大。

雍正年间,平定青海的罗卜藏丹津叛乱,就是一次大考验。没有稳定的通道+缓冲区,镇不住啊。

而到了新中国成立后,局势稳定了,但真正把这些地区拧成一股绳,靠的是东部财政支援西部开发,西部资源反哺国家工业——比如“西电东送”“西气东输”,成了国家级的合作范例。

换句话说,地理是命运,但管理才是智慧。

你看现在,很多人觉得省界没那么重要了,尤其甘肃、内蒙古这种细长又绕的地方,似乎可有可无。但我觉得,这些地方的存在,就是祖宗留下的“地理机关”,既护国也聚心。

它们像是隐形骨架,即便看不见、没存在感,骨头断了,身体可就塌了。

说实话,我当年在河西走廊骑行过一段,那种一路从绿洲穿越戈壁、再进高原的地理变换,真是“在地图上看不出,在车轮下感受最深”。我才明白:这不是简单的边陲,而是一个文明的结构性支点。

各位领导,你们觉得呢?你走过甘肃或内蒙古吗?