顺风车的初衷是“顺路共享”,车主顺道带人、乘客分摊油费,既省钱又环保。但近几年,很多人发现真正“顺路”的订单越来越难匹配到,甚至有人调侃“顺风车快变成‘绕路车’了”。这种现象背后,其实藏着平台、车主、乘客三方的博弈,以及共享经济在现实中的“变形记”。

过去顺风车车主大多是普通上班族,上下班顺路捎人,路线匹配度高。但现在,越来越多车主把顺风车当成了兼职赚钱的工具:

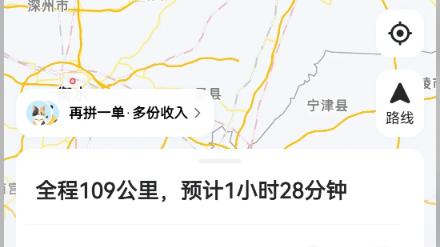

跨平台接单:一个车主同时在多个平台接单,为了拼满一车人,路线越绕越远,“顺路”变成“规划路线”。专挑高价单:部分车主只接长途、加价单,甚至故意避开短途顺路单,导致真正顺路的乘客匹配不到车。职业司机涌入:一些网约车司机为规避平台抽成,伪装成顺风车接单,他们全天候接客,路线完全按订单需求走,“顺路”早已名存实亡。顺风车的“共享”属性被稀释,成了低价网约车的替代品。

平台为了留住用户和车主,算法设计逐渐偏向“成交率”而非“匹配度”:

鼓励车主多接单:平台给频繁接单的车主更高权重,导致职业车主霸屏,真正的顺路车主被淹没;模糊路线匹配规则**:为了减少乘客等待时间,算法会放宽顺路范围(比如绕路3公里也算“顺路”),实际体验中经常出现车主绕路接送其他人;动态加价干扰**:高峰时段,平台引导乘客加价“抢车”,车主更倾向于接加价单而非顺路单,进一步降低匹配精准度。

平台用“提高效率”的名义,让顺风车离初心越来越远。

乘客“专车化”心态:既要便宜,又要服务。乘客对顺风车的期待逐渐扭曲,矛盾需求加剧了顺路订单的减少:

低价高要求:部分乘客用顺风车的价格,却要求专车的服务(如指定接送时间、苛刻的路线要求),逼得车主只敢接“听话”的订单;安全焦虑下的筛选:许多人优先选择“接单多、评分高”的车主,但这些车主往往是职业司机,顺路度反而低;即时性依赖:如果等不到真正顺路的车,乘客会加价或选择“拼车优先”,变相鼓励平台牺牲顺路匹配来缩短等待时间。

高顺路订单的消失,本质是共享经济理想与现实的碰撞——当省钱、效率、安全、盈利这些需求混战时,“顺路”成了第一个被牺牲的选项。或许顺风车永远无法回到最初的纯粹状态,但至少我们该清醒地意识到:如果所有人只把它当工具榨取价值,最终谁也无法从中获得温暖和便利。

95%顺路也不会在接单,风险太高了,避免因小失大,违章等着,大爷当作专车服务,谁干谁倒霉。

乘客要在他家门口上车,再到他目的地下车,多走两步都不愿意,你们说哪可能有真正叫顺路的?

根本没有顺风车,就是以前黑车换个马甲,一车接四人,接不到四人就把单卖给其他黑车[呲牙笑]

开油车,因为用着公家油,所以出差来回都会接,油是公家报销,车费是自己赚的。要说用自己的油跑,实话,几乎不可能赚钱。用了电车够,也不屑于多花个把小时去挣这点钱[笑着哭]

应该禁止顺风车和嘀嘀车,让大巴车重新运营起来![得瑟]

现在哪里还有顺风车?都是职业网约车用顺风车平台接单而已,真正同一时间附近出发,终点又是差不多或者的半路的很少

好多拼单都是反方向的,平台也是够黑的,抽成又多,司机亏本平台稳赚不赔

顺风车被网约车搅得一团糟……

比如下班开车40分钟,接个30元的单,耗时总耗时80-90分钟,这样的单尽量少接了,如果耗时多个半小时或20分钟之内的可以接。

我每个星期天下班开车顺路回六十公里外的老家,硬是抢不到一个顺路的单子,全部都是那种专业的抢到

稍微好一点顺路的订单已经被外挂抢走了,真正顺路的司机能抢到才怪。

全部顺风车车主是专业的、该死专业顺风狗

都是职业顺风车,变味了