作者:孔令炉 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。本篇原刊于2012年版《百年大中路》,经浔阳区政协文史委授权转发。

全文较长,故分上下两篇发布。

原编者按:客观记录大中路当时行业轶事,亦为仿效古人《东京梦华录》、《武林旧事》之类,此举有益后来研究地域文史者。

一、大中路上理发业

说起九江理发业,人们第一反应就是武穴人最多,从过去到解放后的五、六十年代从未改变。有资料显示:在解放前夕,全市共有 36 家理发店,还有 200 多人肩挑理发担,走街串巷为人们理发。在九江老一辈理发工人中,湖北武穴人占大多数,他们因生活贫困,在家乡难以维持生计,托亲拜友,送子拜师学艺。新中国成立后,理发工人获得了新生。1956 年,实现全行业的公私合营。1961 年,又转为国营单位。直到改革开放市场经济改变了传统理发业,所以不再是武穴人“统治”九江理发业,历史从此改变。

老式理发店 图源:时光报

改革开放之前,大中路的理发行业,除了小的门店和私家担外,大点的理发店,在我记忆中从八角石向西数到铁桥头,主要有:原民政局招待所斜对面,约大中路 639 号处有“群众理发店”,四码头原市府路口向东,现大中路 598 号左右处有一理发店,店名记不清;西园巷口正对面,约大中路 413 号左右有“大众理发店”;交通路原陶瓷店隔壁,现九江大酒店处有“红霞理发店”;原市人民医院大门对面,现大中路 253 号左右有“工人理发厅”,它是九江最好,国营理发行业的龙头企业;铁桥东头和铁桥西头,刘胡兰食堂对面各有理发店,但店名难以回忆。

在这几家理发店中,有国营性质的,也有合作的。每个理发店都设有 15 把以上理发椅,两班营业,每个店理发职工应该都在 20-30 人,还有烧水、递毛巾工人。那时这些较大的理发店还实行理发票代现金理发,由公司统一印制和销售,主要针对单位为职工发放福利而实施的,当时一张票面额大概是 2 角5 分,一般单位发放标准每 2 个月发三张。

在大中路个体挑担理发,除居民区的小巷外,八角石东边行署大院和粮食局处(两单位未建前没有店面,但有一围墙墙外人行道;甘棠南路口飞龙阁对面人行道;周大生药店对面人行道;市府南路口人行道;西门口堤坝脚;湓浦路口人行道;大众商场庐山路口;铁桥头、西头,火车站广场边,这些理发摊点以八角石、西门口、铁桥东、西头为较多。

老式理发店 图源:instagram.com

九江街头理发业也随中国的理发行业的兴起而开业,最早第一家理发店开办于 1923 年,到抗日战争爆发时就有大小理发店 60 余家,体现了商埠的固有特征。那时有夏老八(名字不详)开的“中央理发店”;徐万贵开的“人人理发店”;夏钱德开的“新中华理发店”。日军入侵九江,理发业受到冲击,纷纷逃难而减少,1940 年以后开始逐渐开业,到解放前夕恢复到 36 家,200 多理发担。解放后经过“三大改造”建立公私合营、合作和私营达到 103 家理发店,遍及大中路以及全市各街道小巷。

二、大中路上设有七个粮油供应站

计划经济的时候,粮食实行国家统购统销的政策、有计划、有类别、限量供应,即凭证供应。1953 年 11 月,中央人民政府政务院颁发《关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》及《粮食市场管理办法》,取缔了粮食自由市场,制止私商套购,运输粮食,制止了城乡人民不合理地向国家多购粮食,采取按户口证附贴购粮登记表作为购粮凭证,按居民委员会或街巷划分指定供应店,按月份分次供应各户所需粮食。

1960 年,高中学生食堂油粮供应证 图源:票证时代

九江市那时城区很小,基本上与解放前没什么区别,人口相对集中,所以粮油供应站多设在大中路。记得刚开始设立粮油供应站时,全市共有 10 个,其中就有 7 个设在大中路。即塔岭南路口为第一粮站,甘棠南路口、飞龙阁餐厅斜对面是第二粮站,市府南口、刘道生糕饼店斜对面是第三粮站;梅绽坡巷口、汤圆大王隔壁是第五粮站;原红薯餐厅隔壁是第六粮站;华盛昌五金店向西几家为第七粮站;铁桥头西第九粮站。根据中央文件精神,九江市那时的供应标准不超过每人每月30市斤,实行内部调剂。对重体力、一般体力劳动工人、在校学生、机关、团体、企事业单位的工作人员、工人家属、一般居民、儿童、老人采取分类供应标准。

1955年8月25日,国务院又颁布了《市镇粮食定量供应暂行办法》,9月2日,省政府又发布了《江西省市镇粮食定量供应实施细则》,进一步补充和完善粮食计划供应的办法,对定量供应的范围、对象、分等定量的标准作了明确的规定。九江市通过干部培训,充分发动群众,宣传教育、调查摸底,制定了《九江市关于实施以人定量按户供应制度方案》,将市区各类人口划分为七类二十四个等级,定量到人,粮证在册每户一证。直沿袭到改革开放的1990年。期间,由于粮食产量的丰收,国家商品粮率的增减,所从事工种的变化等情况曾多次进行过或升或降的定量标准的调整。其中包括对儿童成长定量的调整,所以当时每年年底粮食部门都要下到居委会进行购粮证的核对工作。

购物排队在计划经济时是常事,那时人们买东西时很自觉地按照先后次序排队,粮站更不例外,尤其在每月中旬和月末,原因是月中各单位普遍是发工资的时候,月末是人们的定量粮吃完了,急等购下月的定量粮。还有就是节日,因为节日有时会增加供应品种和数量,而且又是有期限的,所以排长队也是自然的事,这在大中路上是排队最频繁的行业之一。

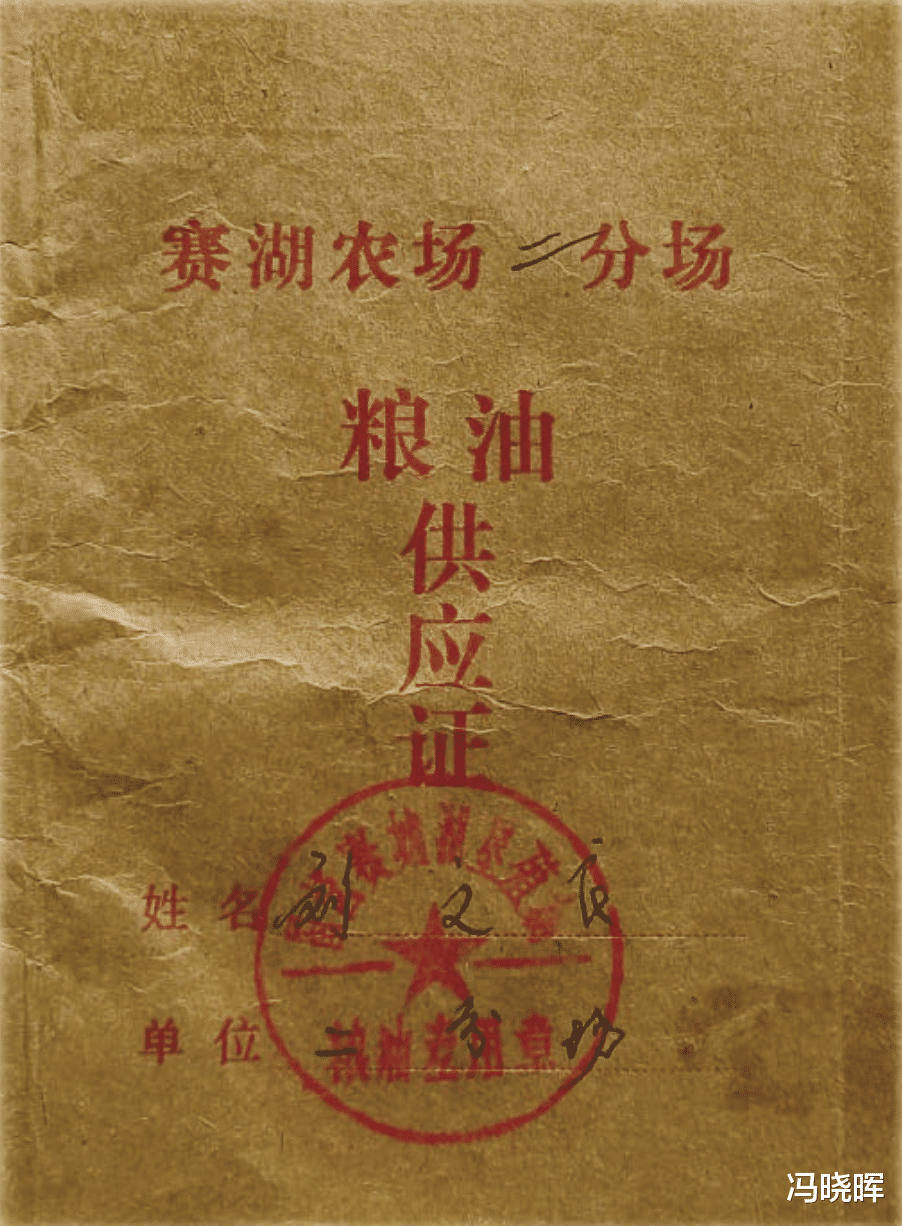

1985 年,赛湖农场二分厂粮油供应证 图源:票证时代

一段时期,九江也曾用过以粮票代替粮证购买粮食,就是九江市粮食局印制的九江市通行粮票,以方便工作单位离家较远的职工在单位搭餐之用,但也可以凭“市票”与外地农村,尤其是与黄梅小池农民换鸡蛋,小池农民又将“市票”在九江各粮站买米带回小池,这就造成九江计划粮食大量外流,干扰了九江的粮食计划的运转,甚至造成粮食供应紧张的局面。

中共中央十一届三中全会之后,随着改革开放的深化,中国的经济体制市场化,粮食开放,计划供应的粮食定量自然就走下历史的舞台。人们想吃什么,就有什么。想吃多少,就有多少。完全没有定量的概念,我想这就是如今与计划经济时期鲜明的比照吧。

未完待续。