医疗系统信任裂痕:某三甲医院医生失范事件背后的职业伦理拷问

近日,某三甲医院胸外科副主任因涉嫌严重违背职业伦理与生活纪律,被推至舆论风暴中心。事件的导火索是其合法配偶通过实名举报材料,揭露其长期婚内出轨、滥用职权、漠视患者安全等系统性失范行为,不仅撕裂了个人婚姻,更将医疗行业潜藏的权力滥用与道德失守问题推向公众视野。

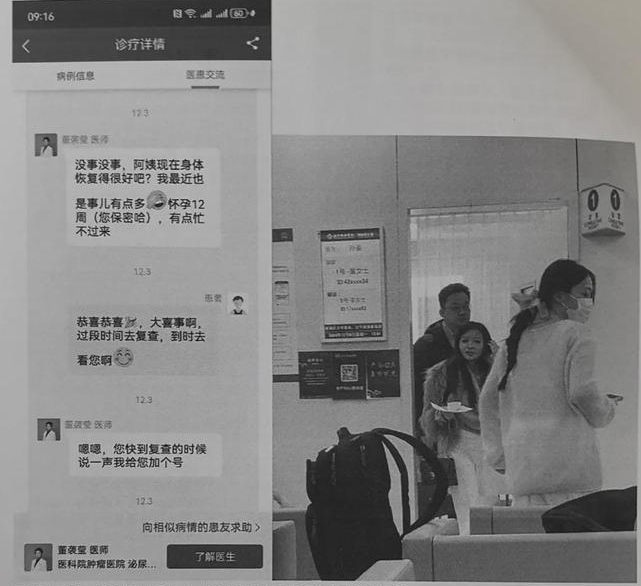

情感网络编织的权力庇护所:以公器谋私欲的失控链条举报材料中,该医生与多名同事的不正当关系被逐一披露,形成了一张交织着权力、利益与情感的复杂网络。其与本科室护士长长达五年的地下情,伴随着两次因“意外怀孕”而终止妊娠的悲剧,甚至在对方丈夫当面质问后仍暗中维系关系。而当其与一名背景深厚的规培生发展婚外情后,权力寻租的触角开始伸向医疗资源分配的核心环节:通过违规调整规培计划,该规培生得以跳过脊柱科轮转直接留任胸外科,甚至在手术台上因操作失误引发患者血氧骤降时,仍能得到其公然庇护。这种将个人情感凌驾于职业规范之上的行为,本质上是对医疗系统公平性的公开践踏——当规培生的去留取决于与主任的“亲密程度”,而非临床能力与职业操守时,医学人才培养的基石已然崩塌。

复制链接到浏览器打开(可在线看)

中日友好医院大瓜PPT附视频:https://sourl.cn/d2qrR7

资源完全免费;不会收取您任何费用,资源搜集于互联网公开分享资源,如有侵权,联系立删

手术台上的“40分钟离场”:生命权被漠视的制度性警示事件中最为触目惊心的细节,是该医生在手术过程中因情感纠纷公然离岗40分钟。彼时,一名肺部肿瘤患者正处于全麻状态,胸腔被切开暴露于感染风险中,而主刀医生却因规培生与护士在手术室外的争执,径直抛下患者前往“处理矛盾”。尽管最终患者未发生严重医疗事故,但这一行为已构成对《医师法》中“不得利用职务之便谋取不正当利益”条款的公然挑衅,更将“患者生命至上”的职业底线踩在脚下。更值得深思的是,此类行为长期未被医院察觉,暴露出手术室监管的严重缺位:麻醉记录单是否完整?巡回护士为何未及时上报?当“手术无小事”的铁律被个人情绪击穿时,制度的刚性约束显然已沦为摆设。

组织处理的“雷霆手段”难掩行业积弊:系统性整肃刻不容缓涉事医院在舆论发酵后迅速启动调查,并于4月27日宣布对涉事医生开除党籍、解除聘用合同。然而,这一看似“快刀斩乱麻”的处理方式,实则难以掩盖医疗系统内部长期存在的治理困境。该医生能长期利用职权为情人谋利、打压异议同事,既源于个人道德底线的溃败,更暴露出医院监管机制的失效:在职称晋升、资源分配等关键环节,是否仍存在“人情优先于规则”的潜规则?在规培生留用等敏感领域,如何确保考核标准不被权力干预?

更深层的危机在于,此事件已对公众医疗信任造成不可逆的损伤。涉事医院作为国家卫健委直属机构,其医生的行为不仅代表个人,更被公众视为行业标杆。当“三甲医院”“专家主任”等标签与“婚内出轨”“手术离岗”等负面标签捆绑传播时,公众对医疗系统的信任裂痕将进一步扩大。

重建职业伦理:从“个体惩戒”到“制度重塑”的必由之路要避免此类事件重演,仅靠对个体的惩戒远远不够。医疗行业需在三个层面实现系统性变革:其一,重构权力边界。通过建立“职务行为与个人生活”的防火墙,明确禁止医生利用职务便利为亲属、情人谋取利益,并将此类行为纳入职称评审“一票否决”条款。其二,完善监督网络。在现有患者投诉渠道外,增设同事匿名举报平台,并赋予其独立调查权;同时,利用手术室监控、电子病历系统等数字化工具,对医生行为进行实时追溯与风险预警。其三,重塑价值导向。在医学人才培养中,将“人文关怀”与“技术能力”置于同等地位,通过案例教学、伦理考核等方式,让“生命无价”的理念渗透至医疗行为的每个细节。

医疗行业的特殊性,决定了其从业者必须承受比普通职业更高的道德约束。当一名医生将手术刀视为权力砝码,将白大褂当作情感遮羞布时,他背叛的不仅是家庭与患者,更是整个行业的尊严。唯有以制度刚性约束权力任性,以文化重塑抵御道德滑坡,方能让“白衣天使”的称号真正回归其应有的重量。