一、研究背景与重要性

青藏高原作为地球上海拔最高的高原,在人类演化和迁徙研究领域具有至关重要的地位。探究青藏高原上最早出现的现代人类构成,对于深入理解人类的起源、迁徙路径以及不同族群之间的基因交流与演化具有不可忽视的意义。这不仅有助于填补人类历史研究的空白,还能为研究人类对特殊环境的适应机制提供关键线索。

二、关于“青藏高原上最早出现的现代人类由 D 系人群构成”论断的综合解析

遗传学证据

D 系单倍群的分布与特征:D 系(单倍群 D)归属于 Y 染色体单倍群。其主要分布区域涵盖青藏高原、南亚部分地区(如印度达罗毗荼人所在区域)以及日本群岛。该人群在生理特征上表现为身材相对较矮、肤色相对较深,这一特征推测可能与早期对高海拔环境或热带环境的适应存在关联。相关研究数据显示,在现代藏族人群中,D 单倍群在西藏地区的比例高达 48%,相较于其他地区(如甘肃的 37%、青海的 27%)具有显著差异。

D 系与藏族基因的关联:藏族人群的基因构成主要以 D 系和 O 系(东亚常见单倍群)为主。其中,D 系基因被学界广泛认为是青藏高原早期原住民的重要遗传标志。而 O 系基因据推测可能源自后期东亚北方人群的迁徙以及与当地人群的基因混合。例如,通过对距今 5100 年的宗日遗址人群的基因研究发现,该人群已携带现代藏族特有的遗传成分,并且与黄河流域人群存在明显的基因交流现象。

考古学证据

大地湾文化的 D 系族群:甘肃大地湾遗址(存在时间为距今 8000 - 5000 年)经研究被认定为 D 系人群的重要活动区域。依据复旦大学李辉教授的研究成果,该文化居民全部为 D 系。这一群体在文化发展方面取得了显著成就,发明了彩陶器以及稷作物种植技术,并且对仰韶文化的形成产生了重要影响。有观点认为,其部分人群可能发生迁徙,进入青藏高原,进而成为高原早期居民。

丹尼索瓦人与 D 系的适应性基因:在青藏高原发现的丹尼索瓦人化石(至少可追溯至 16 万年前),虽属于古老型人类,但研究发现其基因渗入(如 EPAS1 基因)可能在现代藏族适应高海拔缺氧环境过程中发挥了关键作用。D 系人群可能通过与丹尼索瓦人发生基因混合,增强了自身在高原的生存能力。

族群迁徙与演化

早期迁徙路线:D 系人群进入青藏高原的路径存在多种可能性,研究推测其可能从南亚或东亚北部(如甘肃)分多个批次逐步进入。分子生物学研究表明,细石叶技术人群(约 1.5 万年前)从华北南部扩散至高原,这一迁徙过程可能与 D 系人群的基因融合存在密切关联。

与羌族、氐族的联系:D 系中的 D1a2 - M533 分支与古羌氏族群存在紧密联系。古羌人自青海向甘肃迁移后,在一定程度上取代了部分 D 系文化(如大地湾文化),在此基础上形成了马家窑文化和齐家文化,并逐渐向高原腹地进行扩张。

三、争议与补充

“最早现代人类”的界定:在相关研究中,“现代人类”主要是指解剖学意义上的智人(Homo sapiens)。尽管丹尼索瓦人曾在青藏高原地区活跃(如白石崖溶洞遗址所证明),但其属于古老型人类,并非现代人类的直接祖先。D 系人群作为现代人类的一个分支,有研究认为可能是在末次冰期后(约 1.2 万年前)逐渐成为青藏高原的主体人群。

多元基因混合的复杂性:青藏高原人群的遗传构成呈现出高度混合的特征,包含东亚、中亚、南亚等多个地区的基因成分。虽然 D 系在其中占据重要地位,但在研究和分析过程中,需要综合考虑 O 系及其他族群基因所产生的影响。

四、总结与展望

综上所述,基于 D 系基因在藏族人群中的高频分布、大地湾文化的考古关联以及高原适应性基因的演化证据,可以得出青藏高原最早的现代人类主体为 D 系人群这一结论。D 系人群通过与周边族群的迁徙融合以及对高原特殊环境的适应,成为高原早期开发的核心群体,其遗传遗产至今仍对藏族及其他高原民族产生着深远影响。

未来的研究方向可以进一步聚焦于 D 系人群与其他族群基因交流的具体机制和时间节点,深入探究人类在青藏高原特殊环境下的适应演化过程。同时,随着考古技术和基因分析技术的不断发展,有望发现更多关于青藏高原早期人类活动的证据,从而更加全面、准确地揭示人类在这一地区的演化历史。

国家和民族的根脉,就是历史和文明。

为历史而考古,为国而书写丹心。

世界几大原生文明,埃及文明、两河流域文明、印度河流域文明以及玛雅文明、印加文明最终都未能摆脱衰落的命运,唯有中华文明延绵不断、薪火相传,直至今日。

要学习历史、研究历史,传承中华文明。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。

中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。

参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。博古通今。

历史离不开考古。正是一代代考古学家的努力,让现代人得以聆听泥土下的文明絮语,也得以寻回了那一块又一块关乎历史文化遗产的“拼图”。

仰韶文化,是中国考古学文化的源头!自此,中国考古学进入了以田野发掘为基础的科学、规范的阶段。

仰韶文化是中华文明的主根主脉。河南濮阳西水坡遗址的一座距今6000多年的仰韶文化早期墓葬中,在墓主人尸骨的东西两侧,分别用蚌壳堆塑成龙和虎的形状,龙在东,虎在西,与战国到汉代的东青龙、西白虎的四神思想在方位上是一致的,暗示出四神的观念可能具有久远的史前渊源。

河南灵宝铸鼎原遗址群,发现数个距今5800年到5500年的超大型聚落和一批同一时期中小型聚落。距今5300年前后,河南郑州地区西部出现了双槐树、青台、汪沟等数个大中型聚落云集的现象。距今约5300年的河南巩义双槐树遗址,是一处由三重环壕环绕、面积达100多万平方米的超大型遗址,内壕以内北半部为高等级建筑,这些建筑以中轴线为中心,东西并排排列。这种布局开启了中国古代都城宫室制度的先声。

至距今4300年左右,在黄河中游地区形成了粟、黍、稻、麦、豆五谷齐备的多品种种植体系和猪、狗、牛、羊的多种类家畜饲养体系,从而增强了抵御自然灾害的能力。此后,中原集团把上述有利条件与正确的治水方法相结合,使农业生产得以持续发展,中原集团的力量和影响也由此得以持续增强。

距今3800年左右,诞生了以河南偃师二里头遗址命名的二里头文化。距今约3700年的河南偃师二里头遗址的宫殿基址和河南偃师商代早期都城中,都呈现出中轴线左右对称的宫殿格局和围合式的四合院式建筑格局。河南偃师二里头遗址,三号宫殿院子内发现了高等级墓葬。其中一座墓中,墓主人躯干上发现一件长64.5厘米,用2000多片绿松石镶嵌而成的龙形器。二里头文化立足中原、辐射四方,开启了以中原为主导、整合其他地方文明的政治和历史进程。中华文明遂进入新的阶段——王朝时代,这是中华文明从多元走向一体,从各地独具特色的区域文明(古国文明)阶段进入以中原地区夏、商、周为中心的王国文明阶段,中原王朝成为中华文明的核心,成为中华文明总进程的引领者。

夏商时期,择中建都、择中立宫的理念已初见端倪。周王朝建立后,周成王命周公到洛阳“相宅”,设计洛邑的城市布局规划,将这一理念发展完善为宫室制度。此后,历代王朝的都城都承袭了择中建都、择中立宫理念的宫室制度,曹魏邺城和北魏洛阳城、隋大兴城、唐长安城、北宋东京城在继承传统的基础上,将这一理念和制度进一步发展和完善,到元大都和明清的北京,更是将其发展到了极致。

从商代的甲骨文到西周的金文、秦朝的小篆、汉代的隶书,从楷书、草书到行书,汉字一直延绵至今,是中华文明得以传承发展、连绵不断的功臣。

考古精神薪火相传。新一代中国考古人承继前辈“风餐露宿、青灯黄卷”的优良传统,正担负起弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信的时代使命与学术担当。

根据古文献连续记载,伏羲生雷泽,也就是河南濮阳、山东菏泽一带。

据各种推论,华胥氏智人到过与其不是同一批人类的蓝田猿人没有错,但其墓不可靠,大概也是后人为纪念而起的墓。

大地湾无早期史书记裁的不属于文明,周朝时才扩展到陕西了,与伏羲还差远呢,西戎没有历史,周秦汉唐都认东夷人为先祖,说来还是东夷人的种,西戎的历史在哪里?

甘肃天水的伏羲古庙,为秦人所建。而秦人入甘陕,始于良渚末期,由于海平面升高,良诸古城被淹,他们的一支从浙江迁徙至陕甘高原,创造了伟大的石茆文化。为了追思先祖伏羲,他们在天水复建了伏羲庙。仅凭最古老的伏羲庙就将天水定为伏羲故里是荒唐的,伏羲被奉为稻祖,甘陕不能种植水稻。

中国最早的彩陶是在浙江的上山文化,出土有八卦符号的彩陶器,八卦为伏羲所创,那个陶器是伏羲部落的,那里的人当然也有伏羲部落。

上山文化第一期距今11000年。冠名甘肃大地湾文物保护研究所的微信公众号指出:大地湾遗址一期文化经C-14年代测定,是距今约7800—7300年。大地湾遗址距今约7800—4800年,可划分为五个文化期:第一期属大地湾文化,第二至四期属仰韶文化早中晚期,第五期属常山下层文化。

这里,需要指出:父系染色体基因是看父系遗传,跟母系社会、父系社会没关系。

所谓的父系Y染色体,是男性特有的性染色体。它的遗传变异相对较少,这使得它在进化研究中非常有用。Y染色体只由父亲遗传给儿子,再由儿子传给孙子等等。和母系氏族社会是两个概念。例如,D系为主,日本人,中国南方为主是O1系,北方汉人是O2系,北方民族是N系和R系为主。

根据甘肃省马家窑文化研究会微信公众号指出的消息,

DNA检测分析揭示了藏族基因的秘密,而这个秘密让人们对这个民族有了更深入的认识。D系民族在这片土地上创造了辉煌的大地湾文化。这这项分析显示,西藏藏族的D单倍群基因比例高达48%,这让他们在藏族中显得与众不同。而在甘肃,这个比例为37%,四川为34%,云南为30%,青海则最低,仅为27%。在青海,藏族O系基因比例为39%,而在西藏,这一比例为37%。令人惊讶的是,在四川和甘肃,这一比例甚至高达52%。云南的藏族也拥有45%的O系基因。由此可见,藏族的基因主体基本就是D和O两种。

气候转冷变迁,先羌人群由农耕为主转为游牧。这样,以O系为主人群和D系人群融合,奠定了羌藏族群的O系和D系为主。

藏日同为D系,而汉族主体是O系。藏日同为D系很正常,日本列岛上大和民族是外来人种,大和人是亡国逃难的大秦军人走投无路东渡扶桑,秦人属于犬戎部落是今天羌藏类民族的祖宗。

d系基因在印度被当做下等人对待,在中国被困在青藏高原,一路跑到日本岛。这样的历史记忆可能参与了日本人特有的民族性格的塑造。

当然,人无完人,日本人也有让人欣赏的地方,也有令人讨厌的地方。帮助中国的日本人不应该受到伤害。但伤害中国的日本人也应该受到惩罚才是。

这里,根据上世纪科学考古人员正式发表的发掘简报,大地湾文化一共五期,遗址最早一期是距今7800年。发掘出土符号的是第二期。

甘肃大地湾的D系是D1a,是藏羌氐系民族的祖先。日本主流的父系基因是那个D1b,不过这两者之间分开都好几万年了。

3万年前,东亚是老亚洲人为主,含有D系。后来黄种人北上,大约在湖南形成伏羲部落,后来北上,一部分到河南,一部分上陕甘,为先夏。后来融合老亚洲人,百越、苗瑶为诸夏。

需要指出:现代中国大陆汉族占大多数。现代汉族的父系染色体主要为O,与D系的古人不是同一批人。

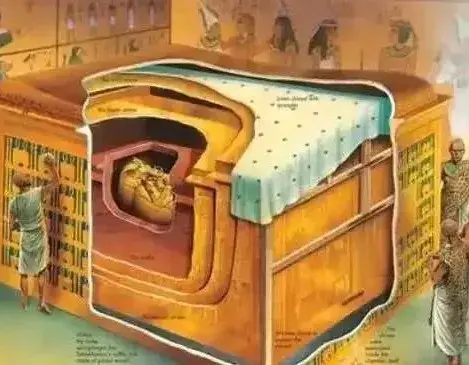

复旦大学的李辉教授在一个纪录片《探秘东亚最古老的部族》中透露,大地湾文化的居民并非我们想象中的那样,他们100%都是D系。D系,也被称为单倍群D的民族,因为身材相对矮小,肤色较深,被称为“小矮黑人”。 他们在印度创建了达罗毗荼文明,一种非常先进的文化和社会体系,但后来被来自北方的雅利安人摧毁。与另一个单倍群C不同,D的活动范围相对较小,主要集中在南亚、青藏高原以及中国一带。

还有一些D系人群到达了日本群岛。这个让人震惊的消息其实并不新奇,因为这个D3血统现在已经被正式更名为D1a2-M533,它与古老的羌氏族群有着密切的关系。青藏高原上最早出现的现代人类就是由D系人群构成的。

大地湾文化比伏羲早,末期与伏羲同时,其实是伏羲带领古羌族灭了大地湾文化。这样,D系被逼到了青藏高原,这也是昆仑奴的由来。古羌族的父系基因里也就融合了D。现在的羌族、藏族的父系单倍体D的比例比汉族的高。

最新考古研究,碳十四证明,天水大地湾历史超过了9500年,是华夏文明的源头!