1970年,毛主席来到天津视察。一路上,他细致关注着农村生产、工厂运营,并关心着干部队伍的建设。期间,他提到了一位熟悉的名字——李银桥。

李银桥曾为他贴身服务多年,给毛主席留下了深刻印象。他漫不经心地问起:“李银桥人呢?”现场的气氛却骤然变得微妙。

毛主席看到这些反应,语气变得更加严肃,接连追问。工作人员无奈之下,将真相说了出来——李银桥已经被诬陷入狱,甚至遭受了非人的对待。

听到这些后,伟人沉默片刻,脱口说了两个字。毛主席究竟说的是什么?

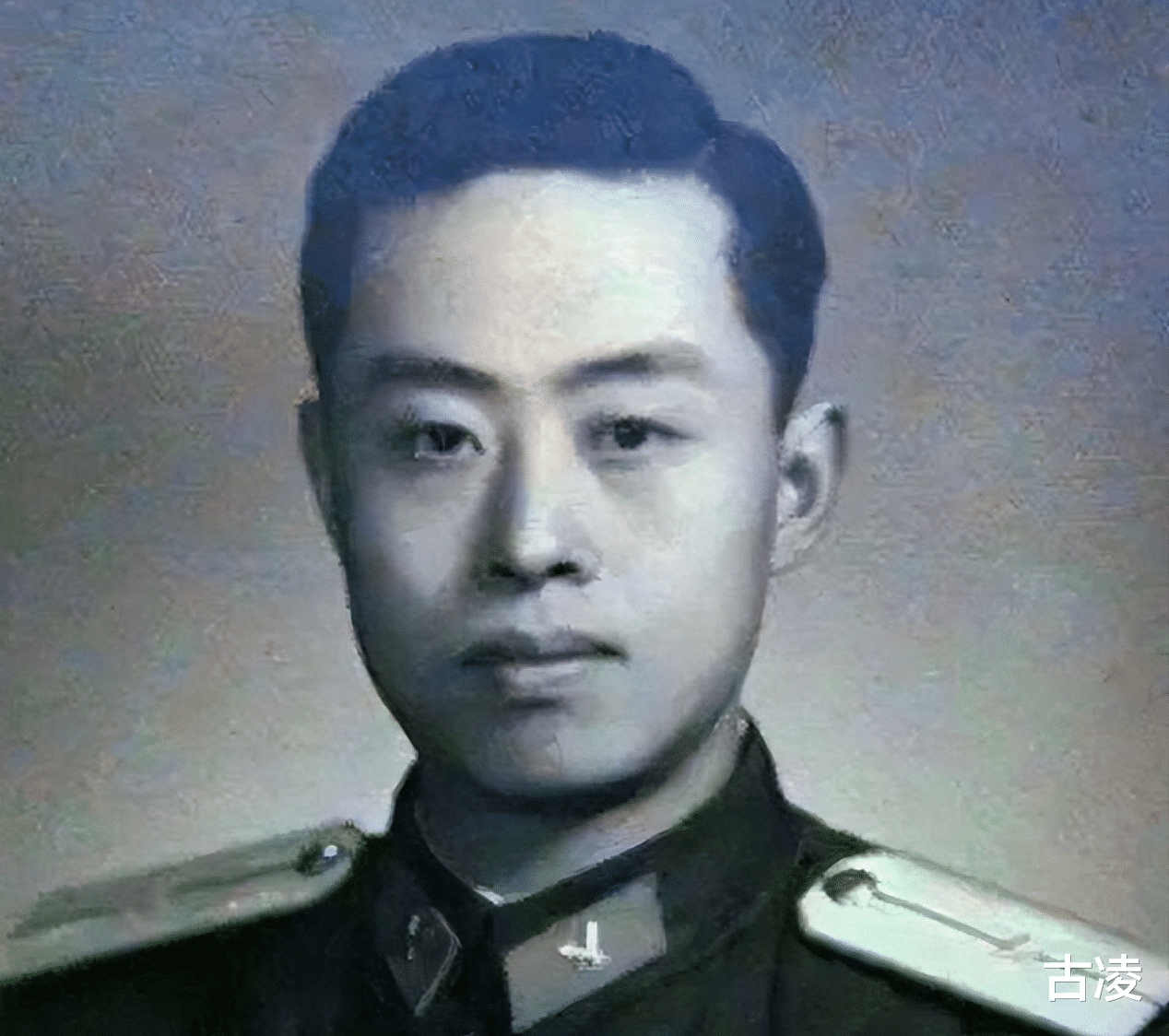

1938年,11岁的李银桥离开了家乡河北,跟着部队奔波辗转。从入伍的第一天起,他就暗自较劲,把什么活儿都干得利索、用心。

对其他战士来说,背枪、整理好装备再正常不过,但李银桥因为身材矮小,扛着枪时显得步履略有些缓慢。可他从不喊累,不叫苦,总是默默咬牙坚持。

上前线作战是他最大的梦想,但当时部队领导觉得他的年纪太小,安排他做了一些后方的辅助工作。尽管任务相对简单,却时常伴随着危险,尤其是在送信和运送物资时,由于敌人封锁和游击队的行动,传递线路险象环生。

李银桥自幼跟随家乡的乡民学习武当拳法。他的动作轻盈,双脚踏地有劲,手势间灵活有力。部队中有些战士偶然看到他练拳时都觉得惊讶,也有人半开玩笑地要和他比试几招。

他笑着答应,侧身闪避间便将对方的力道卸去,又顺势反压,大家私下里称呼他“小武当”。

领导也留意到了这个年轻人身上表现出的过人潜力和处事稳重。在内部讨论中,有人提议,为何不将李银桥这样的好苗子安排在更重要的岗位,比如担任保护主要领导的保卫员?

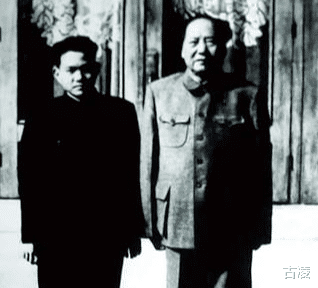

这个提议最终得到了认可。1947年8月,李银桥接到了新任务——到毛主席身边担任卫士长。

刚开始的那段日子,李银桥并不情愿成为毛主席的卫士。他对战场的眷恋始终无法完全放下,觉得只有拎枪作战才算是为祖国贡献力量。

他还听说,毛主席是个念旧的人,用过的东西舍不得换,身边的工作人员也极少更换。一旦进入主席的警卫队,恐怕再也没有机会重返前线了。

这种心思,纵队里几乎无人不知。有人打趣他:“李银桥,你小子要走好运了,去主席身边可比打仗轻松得多。”可李银桥却闷闷不乐,甚至考虑要向上级请求更换岗位。

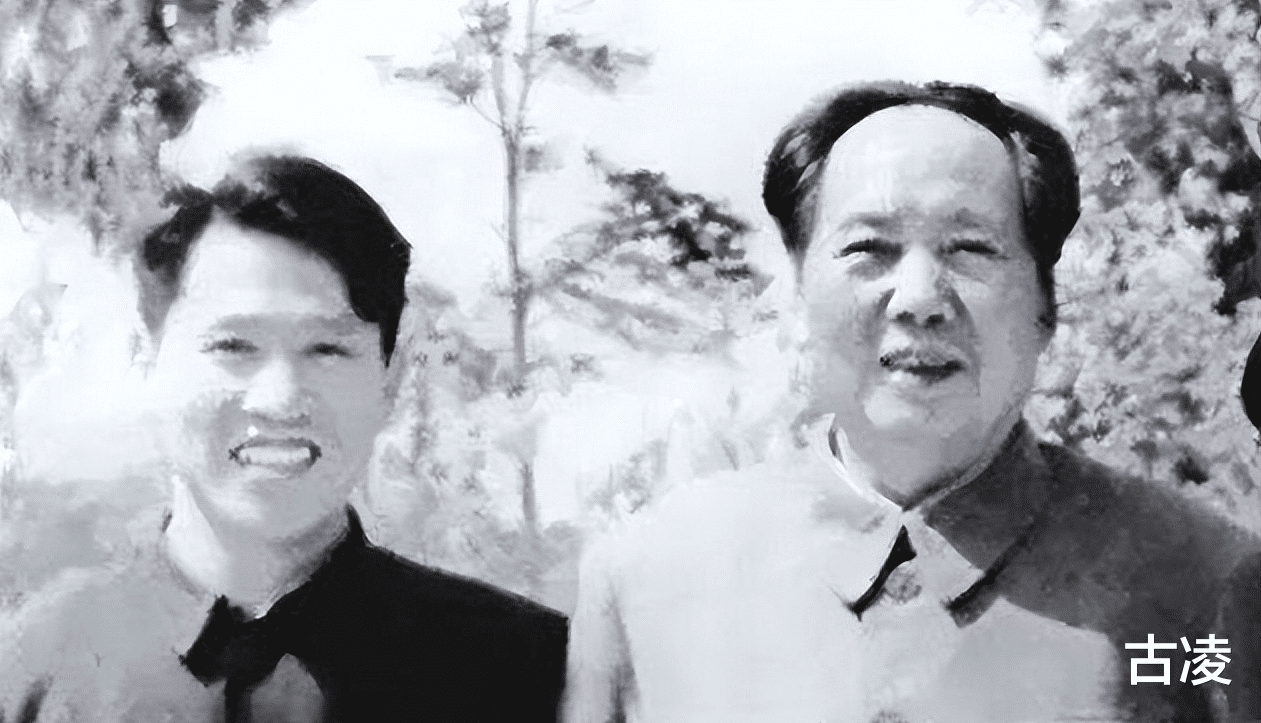

毛主席想到了化解的方法,他主动找李银桥谈话:“你到我这里来,我们只是分工不同,都是为人民服务,都是人民的勤务员,为全中国的劳苦大众谋幸福。这样吧——你先帮我半年忙,半年——算是借用,你看行不行啊?”

“行!”李银桥答应得很痛快。他怎么也没料到,这“借用”的半年,竟会变成15年。

在主席身边的日子远比他想象中复杂得多。

他只负责一些简单的警卫任务,但很快,他发现毛主席生活节俭到令人惊讶的地步。毛主席的床铺不过是一块简单的木板,上面铺着几床薄被。用旧的钢笔、磨损的笔记本,甚至破旧的睡衣,主席都舍不得丢弃。

李银桥忽然理解了毛主席的“念旧”,这是主席多年来形成的习惯和性格使然。

李银桥对文字生疏,毛主席注意到他看文件时眉头紧皱,便亲自拿起毛笔,写下几个大字递给李银桥:“多看、多问、多读,天下事才可明。”

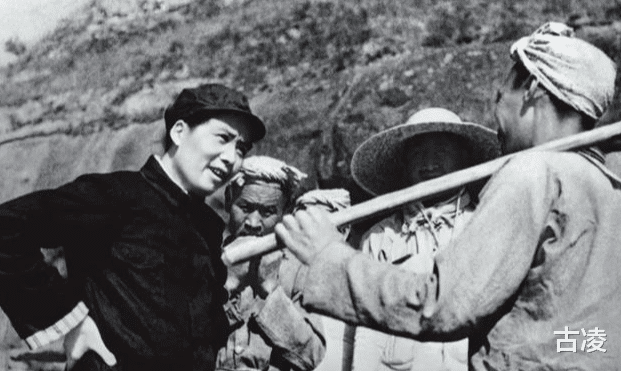

从那以后,主席不仅教他读书识字,还常常带他一起听取民情,鼓励他做社会调查,关心百姓疾苦。李银桥逐渐成为毛主席身边不可或缺的助手,也成了主席最信任的“家人”。

李银桥的职责也发生了变化。

他不仅要负责主席的安全,还要照顾他的生活起居,甚至成为主席最信任的人之一。他渐渐了解了毛主席习惯中的细微之处,从毛主席的起居到外出活动的安排,李银桥都打点得井井有条。

主席经常工作到深夜甚至通宵,李银桥从未离开过岗位;主席生病,他更是寸步不离,生怕出现任何闪失。李银桥也没提过“半年”一事。

半年之约已到,按照当初的“君子协定”,李银桥本该重返部队,回到自己向往的前线。然而,这一次,他却迟迟没有开口。

思索后,李银桥开口主动提出了延长时间:“主席,再让我多待半年吧。”

毛主席并没有多说,只是点头。半年很快过去,李银桥又一次选择留下。半年接着半年,这一待就是十五年。十五年里,他陪伴毛主席的时间,甚至比主席与家人在一起的时间还要长。

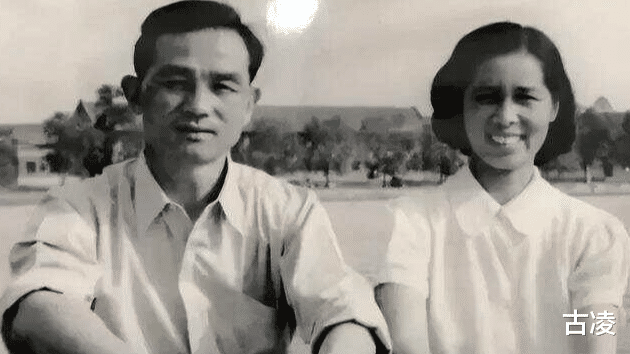

主席曾亲自为他张罗婚事,撮合他和韩桂馨的姻缘,还写过几封帮他表达心意的情书。李银桥一度不好意思,毛主席却哈哈大笑:“这是‘战斗情书’,给你助助阵!”

婚后,李银桥依旧寸步不离地守护在主席身边。无论主席走到哪里,他都紧随其后。

1962年4月,毛主席根据下基层锻炼的精神,将李银桥派往天津,任公安局副局长。接到调令后,李银桥即刻收拾行李准备上任。

主席不舍得他走,但又怕影响他的前途,与李银桥相拥而泣。主席哭着对他说:“你要常来看看我,到北京来看我......我死后,你要记得每年到我的坟头上来看我一次啊......”

自那以后,主席身边再未设过卫士长一职。

到达天津后,李银桥面对的问题不再是贴身保卫的问题,而是地方治安和组织管理的复杂挑战。他发现,天津的一些工厂单位隐藏着诸多的管理漏洞,有些关键岗位甚至充斥着官僚作风和腐败问题。

在对天津国棉二厂的调查中,李银桥深入走访,收集了详尽的证据。他发现,这家厂的某些高层在粮食供应、职工奖金和大型设备采购上存在着严重的贪污问题。

最严重的是,他们利用职权对普通工人的正当劳动权益进行盘剥,造成了生产效率低下和基层怨声载道。

掌握确切证据后,李银桥果断采取了措施。他撰写报告并亲自带领执法人员突击检查,最终查处了贪腐者,追回了大部分被贪污的公款。

他为工人争回了原本属于他们的合法利益,这番果断的行动一时间引得许多工厂工人群体拍手称快。当然,李银桥的举动也触动了某些人的利益。

在被惩处的一些人中,不少人一直寻找时机伺机反击。不久后,贪腐者联合起来造谣说李银桥与国棉二厂的领导有私人恩怨,还捕风捉影地提出更荒唐的指控。

他们在口供中声称,李银桥当年担任主席贴身卫士是别有用心,试图实施刺杀计划。对此荒唐不实的指控,李银桥很清楚幕后操控者的目的。

1969年,李银桥被关押起来,接受调查和审讯。

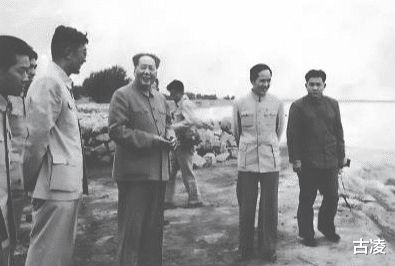

1970年,毛主席到天津进行视察。在视察过程中,他与当地干部交流,提出了许多针对性的意见,内容涉及农业生产计划、工厂管理和群众文化生活的改善。

在探讨天津的干部队伍建设时,他随口提到了曾在这里工作的李银桥:“李银桥人呢?”

在场的工作人员听到这个名字后,神色显得不自然。毛主席语气严肃起来,连续发问,要求说清楚李银桥的去向。工作人员无法隐瞒,只得将李银桥被诬陷的事情向主席说明。

得知李银桥的遭遇后,毛主席脱口而出“瞎搞”二字,对在场人员说道,李银桥的为人和思想,他自己最清楚,怎会被生出这样的荒唐指控。

毛主席立即要求将李银桥带到他面前。

几天之后,被折磨多日的李银桥终于被允许来到主席的住处。原本身手矫健的李银桥早已面目消瘦,皮肤因被关押和饱受折磨而显得晦暗无光,眼窝深陷,整个人比以往瘦削了许多。

尽管身体虚弱,但他依然笔直挺立的站立在主席面前,军人的气质没有因为遭遇而改变。

主席随后询问了具体案情,同时明确要求必须对李银桥遭遇的不公正对待进行彻查。他和在场的负责人交代,要迅速解开李银桥的束缚,并对有关的诬陷内容进行全面清理。

案件逐步解决后,李银桥的冤屈终于彻底得以昭雪。他复职后回到了国棉二厂,继续投身到为人民服务的工作当中。

1978年12月,党的十一届三中全会胜利召开之后,随着国家政策逐步调整,一些曾经被牵连的人陆续得到了平反和重新任用。

李银桥也是其中之一。1979年3月,组织决定将他调到中共中央办公厅工作,担任人民大会堂管理局副局长。自1962年离开毛主席身边后,这是李银桥第一次回到北京。

人民大会堂是重要的政治场所,李银桥以严谨认真的态度和丰富的工作经验,协助领导对设施管理、内务安排以及服务规范等方面采取了一系列实事求是的措施。

1984年1月,李银桥因为突出的工作表现,被调往公安部,任老干部局副局长。

当时,许多老干部经历过风风雨雨,生活、医疗、住房等问题错综复杂,工作中既需要尊重老同志的经历,也需要针对他们实际困难采取切实有效的措施。

在他的联系和协调下,许多老同志的待遇问题得到了妥善解决,而针对涉及医疗资源紧张的问题,他积极协调部门,与相关医院建立合作,开辟老干部专属绿色通道。

90年代间,李银桥和夫人受邀到全国各地,为党政机关、军队、厂矿企业、大专院校等单位讲述毛泽东的故事。

他结合自己作为毛主席贴身工作人员十几年的真实经历,用回忆呈现了毛主席的工作习惯、生活细节以及与群众之间的深厚情感。

晚年的李银桥不张扬,也不利用自己的经历获取名利。他的生活一直十分简单,衣着朴素,言行谨慎。

在1976年9月9日,毛主席与世长辞。李银桥悲痛欲绝,亲自将珍藏多年的信物放入主席灵柩中,含泪送别了他一生中最敬重的恩师。

从那之后,每年的毛主席诞辰和忌日,不论身在何处,李银桥都与妻子韩桂馨一同赶回北京。有人曾问他,都过去这么多年了,何必如此执着?

李银桥只是淡淡一笑,这个约定,他以最认真的态度履行了下去。2009年9月22日,李银桥因患肺部感染,抢救无效,在航空医学研究所附属医院去世,享年82岁。

参考资料:

[1]王林平.李银桥重返延安[J].新闻知识,1992(8):2-2

[2]毛泽东卫士长李银桥病逝 华龙网-重庆晚报 2009年09月24日