作者丨卢璐

趁着夏天的尾巴,我终于带着孩子们去看了电影《芭比》。周五傍晚的场次,人居然还挺多的,但清一色的全是女人。

两个小时,散场的时候,大家的脸色比进场时素些。尤其是那段全网传遍“你必须瘦,又不能说要瘦”的对白,在电影院里看,真的就是……挺尬。

隐约有一点庆幸,《芭比》最火的那会儿,我在国内没来得及去看,所以就没写剧评,否则可能要被骂死了,在政治正确的时代,不允许有所不同。

但我要承认的是,中间当我看到:芭比终于明白,这些年跟她在玩的,并不是那个小女生,而是小女生的妈妈那一段的时候,真的落泪了,不过我的泪水和女性主义没有关系。

因为每个女人在看着别人的故事时,想到的都是自己。我的无法自持,是因为想到最近发生的一件事情。

今年夏天,时隔四年,我们终于回国了。孩子们都兴奋极了,特别想回上海,曾经住了七年的城市,承载了太多的回忆。

我们预计在上海呆一周,要见的人,要做的事太多了,恨不得每一分钟,都分成几瓣儿,可我还是坚决地加上了一件,带着孩子们去当年的幼儿园,追忆往昔。

墙还是那一面墙,孩子却不再是那个孩子

当年回国,我们最初是在武汉。是外派合同,不仅补助优厚,而且公司还提供别墅,国际学校,汽车,每年还有旅行的费用,对于在巴黎艰苦惯了的我们,有点老鼠掉进米罐子里,一步登天的感觉。

外派合同都有限期,项目结束,我们应该回法国。

可在巴黎,我们只有一个44平米的房子,变成四个人之后,根本住不进去;法国公费教育是从幼儿园开始,三岁前的托儿所或者保姆(Nounou)的位置很难找,当时子觅只有一岁,就是说,回去我也不能工作,得全职看孩子。

以巴黎的物价,四个人靠卢先生一个人的工资,日子真的会很难过,而且经过那几年的观察,卢先生确信,没有阿姨,我根本搞不定。

这点,我其实不同意。我觉得比较重点的,孩子和吃饭,我还是行。

总之,我们最好的办法就是,在国内再呆两年,坚持到子觅上幼儿园,再回法国。

他们公司有武汉和上海两个部分,项目最后一年,卢先生就开始想办法,希望能找到可以留下来的位置,可从秋天到春天,我们一直在患得患失地吊着,有各种消息,但没准信。

那段日子,十年之后,说起来只不过一句话,可十年前,就是热锅上的蚂蚁,日日焚心。

抻到七月,还没进展。我们把孩子送去了我妈那里,卢先生开始休再不休就作废了的年假,但我们还留在武汉,卢先生还去上班,无论是我还是他,都还在等。

等到七月中,我们终于听到消息,那个和卢先生对口的位置,给了另一个人,那一夜真的相对无言,各自坐到天明。虽然每一场游戏都是愿赌服输,可输了之后,总是心痛。

第二天是周六,卢先生给人事部写了邮件,因为在国内有工作许可的外国专家,搬家离境,需要时间走程序。外派合同中,当年的旅行费还有点没用完,我查了一下,定了下午去夏威夷的机票。

原来,不是所有说走就走的旅行,都是自由和潇洒,还有无奈和失意。

2013年七月在檀香山,现在看起来,真年轻啊

到了檀香山的第三天凌晨,时差让我们无法入睡。卢先生去大堂透气,我在房间看没头脑的美剧,突然他的手机响了,我接起来是一个讲法语的男人,我说:“他不在,请问你是谁啊?”

对方说自己的名字,我心一下子就跳了起来,是上海的老大,他说:“请你帮我转告他,我刚给他发了邮件,我等下会再打过来。”

我赶紧下楼,出了电梯就看到卢先生,一个人坐在空无一人的酒店大厅的沙发上发呆,我上气不接下气地跑过去说:“上海老大给你打电话,说是让你查邮件。”

他愣呆呆地听,完全没表情,站起来跟我上楼,电脑还没启动好,老大的电话又打过来了。他们在檀香山凌晨三点的阳台上,敲定了去上海的合同。

人生中绝大多数的事情,都是要完成后回过头去看,才明白中间的原委,根本就摆在当地,一清二楚。

其实,从一开始,上海就定了卢先生,只不过想压价,可拖着拖着,某天上班,突然发现人走了,所以才慌了,拖了几个月都落实不下来的合同,就跟变魔术一样,立马就做出来了。

职场上,根本没有什么规范和道义,只是要看谁比谁无赖,谁比谁能豁出去,股掌之间,只有权利。

我们就这样绝处逢生地来到了上海,也做了很大的让步,从外派合同变成了Local的合同,外派的福利和待遇,我们全都没有了。

我们度假之后,直接飞到上海。和其他依旧是外派到上海,公司负责一切的同事不一样,我们自己在一个挺老的小区里,租了房子,160平不算小,可要把之前几百平的别墅里的东西都放进去,还是费了点力气。

当时上海有几间被法国教育部认证过的法语幼儿园,可我们申请太晚了,只有一家有位置。

那个幼儿园,在华山路一个又老又旧的别墅里,室外活动只有一个很小的天井,每个年级只有一个班,每个教室就是一个十几平,没有窗户的房间,连个食堂都没有,午餐也在教室里吃。

看完后,真的好绝望啊!

站在路边上等车,卢先生脸色惨白,半天憋出一句:“我们回法国吧。”

对父母来说,因为自己的无能,让孩子受委屈,是比自己受委屈,扎心一万倍的事儿。可又能怎么办呢?开学在即。

开学一周后,有天我突然收到了另一个在法国社群中口碑更好的幼儿园的邮件:“我们现在空出一个位置,你们是否愿意来?”

我们简直是大喜过望,立马回复:“可以”。

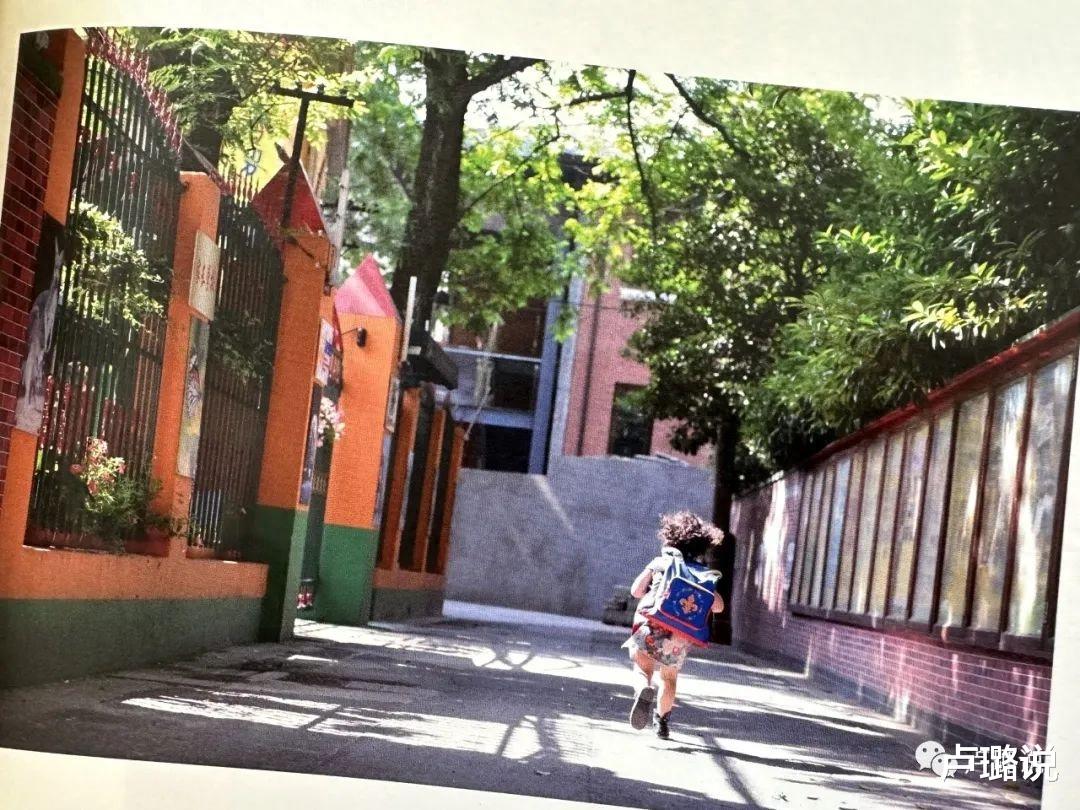

转天,我们就带着思迪去了新幼儿园参观,就在衡山路的一个弄堂里。在我们和校长讲话的时候,思迪已经开始玩儿滑梯了,特意跑过来告诉我:“妈妈,我好喜欢这里。”

我们就是这么阴错阳差地来到了这个幼儿园。

这张照片的卢子觅10岁

由俭入奢易,由奢入俭难。对我们来说,这并不仅仅是一个幼儿园,在成年人虚荣且自卑的心里,还代表着在我们当时已经够不到的舒适。

所以,本来我以为去幼儿园旧地重游,孩子们会非常兴奋,雀跃不止。

可让我完全没有想到的是,两个孩子包括卢先生,虽然没有拒绝这个建议,但走到曾经熟悉的幼儿园门口,看着弯进去的弄堂,熟悉的栅栏门,他们也挺高兴,但也就只有:挺,还不如带他们去昔日的甜点店,兴许更高兴一些。

四个人中,最兴奋的是我,在不停地回忆:你还记得哇,原来每天校长就站在这里接你们,进去后,要先洗手,然后就去班里;这里,这里,你记得么,你在这里摔了一个很大的跟头;还有每年万圣节,你们都在院子里表演,有一年,你们全班都变成小鸡……

回忆太多,话语也太多,我已经到了聒噪的程度。再后来,连兴奋过头的我都能感觉到,他们三个只是在配合我,为了让我高兴在演戏。

上海八月的傍晚,弄堂里有很多蚊子,我叹了一口气说:“咱走吧,别继续喂蚊子了。”

两个孩子闻言一声欢叫,立马就争先恐后地往弄堂外面跑,像极了当年幼儿园放学时的样子,只不过每个人都高了好几个头。

这张照片的卢子觅5岁

我慢慢地跟在后面,慢慢地想,上幼儿园的时候,她们也不过三四岁,能记住的,并没有那么多事。对于卢先生来说,他的办公室在漕河泾,幼儿园,他顶多来过十次。

只有我,在四年中的绝大多数日子里,每天都来两次,在这里认识了上海的第一波朋友,一起喝咖啡,一起做肉酱,一起吵吵闹闹,吃吃喝喝……

我以为这些回忆是我们共同的,其实,都只属于我自己;而因为这些回忆所产生的感触,也就只是我自己的情绪。

我们天天日日和家人生活在一起,我会理所当然地认为,他们应该和我有一样的经历,然而事实上,即使在同一个阶段,同一个事件,同一个场景下,每个人都有自己的视角和回忆。就算是生活在一起,我们也都是度过着自己的人生而已。

还有多少人记得 卢璐说 第一个LOGO就是这棵树

2013年拍摄于夏威夷毛伊岛HANA之路

看我一个人落在后面,卢先生停了下来,等着我走过来,然后和我一起并肩慢慢地走,然后他说:

“你还记得第一个特别小的幼儿园么?我们去看的时候,你当着校长面,脸就跟树叶差不多的颜色,是绿的。我得不停地讲好话,才不至于冷场。”

我说:“嗯?我怎么不记得?”

纪伯伦说:“你的孩子,并不是你的孩子,他们借助你来到这世界,却非因你而来”。

事实上,我们的家庭也并不是我们自己的,而是一个拼图游戏,每个人都有一块,要拼在一起,才是完整的事实。

所以,终究,我们都只是我们自己。

卢璐:有两个女儿的留法服装硕士、作家,行走在东西方文化差异裂痕中间的,优雅女性自媒体。新书《三十几 来得及》,《有实力才有底气》正在热卖。