汽车的未来,难道真的要被“芯”扼住喉咙?

眼瞅着2020年底那场“芯片荒”,多少车企被迫按下暂停键,减产停产的消息满天飞,让人不禁捏一把汗:以后咱们开的车,会不会也像乐高玩具一样,得看供应商脸色,搞不好哪天就被“卡脖子”了?

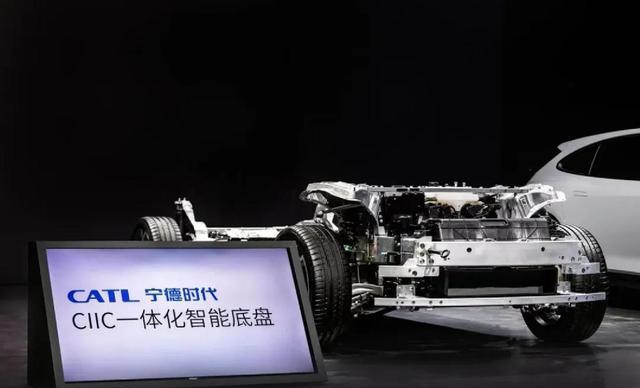

这不,宁德时代搞了个大动作,发布了磐石底盘,直接把“造车只需换壳”的论调推上了风口浪尖。

有人说这是新能源汽车的福音,能让造车变得像搭积木一样简单;也有人说这是车企的噩梦,搞不好以后都得给宁德时代打工,变成“换壳工厂”。

这磐石底盘,到底是馅饼还是陷阱?

说起宁德时代,那可是新能源汽车动力电池界的扛把子。

2024年,它家的电池装车量直接突破300GWh,在全球市场占了将近四成,这地位,简直稳如泰山。

有了这实力,宁德时代也不甘心只当个卖电池的,它想玩更大的,搞了个磐石底盘,直接从电池供应商摇身一变成了汽车技术平台商,这野心,可真不小。

这磐石底盘,说白了就是把电池和底盘合二为一,让车企省去了自己研发底盘的麻烦,直接在上面搭个车壳就能卖了。

这听起来是不是有点像“预制菜”?

以后咱们开的车,会不会也变成“预制车”?

这“预制车”的概念,也引来了不少争议。

有人说,这能降低造车门槛,让更多人都能开上电动车;也有人担心,这会导致汽车同质化严重,以后开的车都一个样,还有啥意思?

就像当年小米杀入手机市场,直接把手机价格给干下来了,让更多人都能用上智能手机。

2021年3月,小米也宣布要造车,计划未来十年砸100亿美元,这消息一出,整个汽车圈都炸开了锅。

有人说小米是来搅局的“鲶鱼”,能让汽车行业更具活力;也有人说小米是来抢蛋糕的,要和传统车企硬碰硬。

小米汽车到底能不能成,现在还不好说,但它带来的“鲶鱼效应”已经开始显现了。

除了小米,还有华为。

2019年,华为也宣布要进军汽车零部件市场,推出了一系列智能驾驶和智能座舱解决方案。

华为在通信和电子领域的实力那可是杠杠的,它一出手,直接改变了汽车零部件市场的格局。

这说明啥?

说明即使没有整车制造经验,只要你有核心技术,也能在汽车产业里分一杯羹。

传统车企也不是吃素的。

大众汽车就提出了“New Auto”战略,计划在2030年实现纯电动汽车销量占比达到50%。

转型哪有那么容易?

大众在软件开发和供应链管理上都遇到了不少麻烦,导致ID.3等电动车型上市初期问题不断。

看来,传统车企想要成功转型,还得下一番苦功夫。

再说回电池,这可是电动汽车的心脏。

宁德时代虽然是老大,但也面临着不少挑战。

比亚迪就推出了刀片电池,采用了CTP技术,提高了电池的能量密度和安全性,直接向宁德时代发起了挑战。

2020年3月,比亚迪发布的刀片电池,就像一把锋利的刀,插进了宁德时代的核心腹地。

再说说宁德时代和特斯拉的关系。

2020年,宁德时代成了特斯拉上海工厂的电池供应商,为Model 3车型提供磷酸铁锂电池。

这本来是郎情妾意的一对,但随着特斯拉开始寻求电池供应多元化,双方关系也变得微妙起来。

特斯拉开始扶持LG新能源、比亚迪等其他电池供应商,降低对宁德时代的依赖。

这说明啥?

说明即使是行业巨头,也得小心被下游厂商“拿捏”。

这“预制车”的概念,听起来很美好,但也有不少隐忧。

如果大家都用宁德时代的底盘,那汽车岂不是都长得一个样?

这同质化的问题,可就严重了。

而且,如果底盘出了问题,维修费用肯定不便宜,毕竟是一体化的,换一个就得换一套。

更关键的是,出了事故,责任算谁的?

是找宁德时代,还是找车企?

这扯皮的事儿,想想都头疼。

“造车只需换壳”的说法,还是太片面了。

虽然宁德时代提供的底盘能降低造车门槛,但真正的核心竞争力,还是在于车企自己的技术创新、品牌建设和用户体验。

如果只想着换个壳就完事,那迟早会被市场淘汰。

未来十年,汽车产业的竞争,绝不仅仅是谁能造出最好的底盘,而是谁能真正理解用户的需求,定义下一代移动生活的终极体验。

这年头,光有底盘还真不行,还得看谁能把“移动生活”这盘菜炒得更香。