唐朝是我国历史上最为辉煌、最为繁荣的一个王朝之一,其辉煌繁荣体现在方方面面,文化就是其中不可或缺的一环。

说起唐朝的文化艺术,唐诗肯定是万众瞩目的主角。诗歌经过千年的发展,在唐朝达到了一个高峰,涌现了无数文学巨匠,如杜甫、李白、白居易等。

然而在那个群星璀璨的诗坛中,有一位诗人比较低调,并没有写很多诗,只有少少的六首诗。

但他这六首诗首首不凡,堪称王炸般存在,就连后人在给唐诗五绝、七绝排名时,他的这些作品始终名列前茅,成为夺冠热门。

这位不肯低调、靠质量不靠数量取胜的猛人就是——王之涣。

就是这么一个人,历史上对他的记载只有只言片语,所以后人对他的生平都不是特别了解。

《唐才子传》说他是蓟门人,也就是今天的北京人。可又有很多证据表明他是出身太原王氏,和王绩、王勃、王翰、王维、王昌龄等人是同宗同族之人。

但无论是哪里人,王之涣文武双全、豪侠义气,放荡不羁,不到二十岁便能精研文章,不到壮年,便已穷经典之奥的经历是毋庸置疑的。

王之涣青年时以门子调补冀州衡水主簿踏入仕途,在这个职位上一干就是十几年。

不过做官并不是他的目标,对他而言,做官只是体验生生活的过程,漫游交友才是他的理想,性格豪放的他,一生中结交了很多朋友。

他们经常一起喝酒,一起谈文论道,酒到酣处还击剑悲歌,送别朋友时他写下了《宴词》、《送别》等诗。《宴词》长堤春水绿悠悠,畎入漳河一道流。莫听声声催去棹,桃溪浅处不胜舟。

《送别》杨柳东门树,青青夹御河。近来攀折苦,应为别离多。

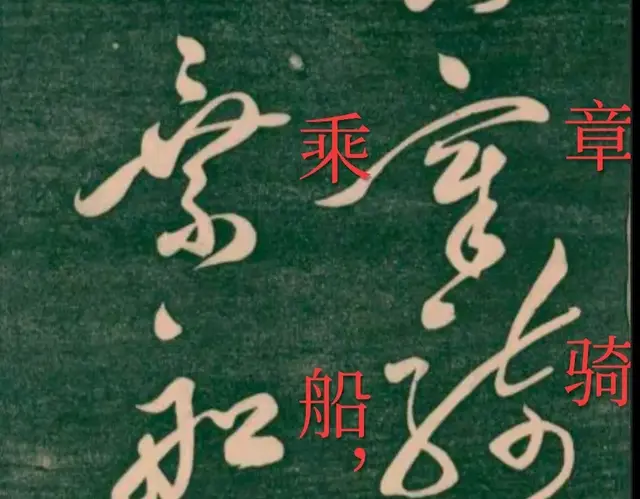

“莫听声声催去棹,桃溪浅处不胜舟”,要问离愁别恨有多少,把它们一齐载到船上,船儿都载不动呀!

这种化虚为实,借溪浅不胜舟形象地表达了离愁之重的绝妙手法,读来是不是很熟悉。

没错,后来李清照的“又恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,就是借鉴了这种艺术手法。

而后面的“近来攀折苦,应为别离多”,借攀折杨柳而不便之苦,表达离别的愁苦也让整首诗具有感染力,读后余韵不散,回味悠长。

除了上面这两首送别诗之外,他还写过一首和高适有关的《九日送别》诗。

《九日送别》蓟庭萧瑟故人稀,何处登高且送归。今日暂同芳菊酒,明朝应作断蓬飞。

这是王之涣和高适相约在重阳日登高饮酒时,想起明日就要分别的感伤下所写的赠别之作。

诗人很好的抓住时节特点,在问语的强调、今明两天的对比、运用“且”“暂”“应”的虚词,一波三折地表达出离别之凄苦,友人之深情。

王之涣一生正直不二,得罪了不少权贵,所以在仕场没有多大起色,后来还遭人诬陷诽谤,辞去官职。

在此后十几年的时间里专心漫游交友、写诗赋词。《登鹳雀楼》和《凉州词》就是写下此时,从而让他诗名大振。

《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

前两句绘景,后两句写意,全诗把哲理与景物、情势融合的天衣无缝,把那种非凡的胸襟抱负,积极向上的进取精神诠释的淋漓尽致,极具艺术美感。

这首五绝很牛,唐诗千千万,首推它为“五绝压卷”,可谓是独步千古,流传至今仍是家喻户晓、老少皆知的程度。

《凉州词》其一黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

《凉州词》其二单于北望拂云堆,杀马登坛祭几回。汉家天子今神武,不肯和亲归去来。

《凉州词》是他王之涣笔下唯二的边塞诗了。其一前两句描绘了边塞地区广漠壮阔的荒凉风光,后两句着重描写边塞的酷寒以及戍边者不得还乡的乡思离情。

虽是如此,但读来却不哀怨不消沉,没有衰飒颓唐,反而慷慨悲壮,表现出盛唐诗人广阔的心胸,成为“盛唐强音”的典型代表,从而被后人誉为唐人七绝第一。

在著名唐诗美谈“旗亭画壁”的故事中,王之涣更是凭借这首诗击败王之涣和高适。

《凉州词》其二首借突厥首领求和亲却失望而回的故事,来侧面烘托唐朝国势的强盛,颇有指点江山豪气大发之感。

在那个圣明的年代,士子学好文武艺,最后的目标其实都是货与皇帝家。

可能经过多年世事的折磨,现实生活的压力,自己曾经的梦想,王之涣在晚年时再一次走上仕途,任文安县尉。

在这个县尉任上他尽职尽责,收获了良好的为官口碑。遗憾的的是,他在县尉任上才一年不到就去世了,时年五十五岁。

事发仓促,让很多人没有想到,王之涣的诗作也还没得及收集打理,所以仅这6首诗流传下来了。

好在,王之涣诗虽不多,却是最好的五绝、七绝、送别诗、边塞诗之一,这也让他成为了当时以及后世口口相传的诗歌大神。