在军事史上,有这样一位将领,他初出茅庐时只是一名普通的红军战士,却在战场上屡创奇功。他带领的部队所向披靡,让日军闻风丧胆。他麾下走出了多位开国将军,却因为敢于直言进谏,多次被降职处分。他在战场上的英勇表现,让人不禁感叹:这是一位多么勇敢而又倔强的将领!然而,历史的车轮滚滚向前,他的功与过,究竟应该如何评价?他的故事,又给后人留下了怎样的启示?

一、从贫农到红军战将的蜕变

1926年的江西永新,山区农民的生活依然处于极度贫困之中。在东北部的木栅铺村,年仅16岁的王德胜每天天不亮就要起床干活。这个出身于贫农家庭的少年,从小就跟着父亲顶着烈日在田间劳作。他家中兄弟姐妹众多,一家人全靠父亲一人耕种几亩薄田度日。

为了帮补家用,王德胜不得不到县城的一家布庄当学徒。布庄老板对学徒格外苛刻,每天工作超过十四个小时,即便如此,一个月的工钱也只够买两斤米。在布庄工作期间,他结识了当地的进步青年,开始接触工人运动。通过参加工会组织的夜校学习,他第一次接触到了革命思想。

就在这时,井冈山地区的革命活动如火如荼。1927年初,永新县城掀起了声势浩大的工农运动。王德胜毅然放弃了布庄学徒的工作,回到家乡参加了农民协会。他带领村里的青年组织了农民自卫队,开展了打土豪、分田地的革命行动。

同年秋天,毛泽东领导的秋收起义队伍进入永新地区。王德胜带领自卫队员参加了永新暴动,并在黄土坂加入了工农革命军第一师第一团。从此,这位农民的儿子踏上了职业军人的道路。

在部队里,王德胜表现出色。他个子高大,力气过人,而且能吃苦耐劳。more importantly,他善于思考,经常总结作战经验。短短几个月内,他就从一名普通战士被提拔为班长。在参加井冈山革命根据地的创建过程中,他带领战士们与敌人展开了多次遭遇战,表现出了非凡的军事才能。

1928年春,在一次剿匪行动中,王德胜带领全班战士成功伏击了一支土匪武装。这次战斗中,他临机应变,巧妙利用地形优势,不仅全歼敌人,还缴获了大量武器弹药。这次战斗的胜利,让他在团里声名鹊起。

到1928年底,王德胜已经成长为一名优秀的排长。在担任排长期间,他创新性地提出了"三三制"战术,即三人一组、三组一排的战斗编制方式。这种灵活的战术编制在山地游击战中发挥了重要作用。

1929年初,在一次反"会剿"战斗中,王德胜的排担任了掩护主力撤退的任务。面对优势之敌的围追堵截,他率领全排战士在一处险要地段组织阻击。通过巧妙设伏和灵活机动,成功延缓了敌人的进攻步伐,为主力部队安全转移争取了宝贵时间。这次战斗中,他身先士卒,在战斗中身负重伤,却依然坚持指挥到战斗结束。

二、红军时期的辉煌战绩

到1930年初,王德胜已经成为红军独立团的一名连长。在井冈山革命根据地的建设过程中,他带领部队参与了多次重要战斗。在一次关键战役中,他的连队担任突击任务,成功突破了敌人的重重防线,为主力部队创造了有利战机。

在参与井冈山革命根据地的四次反"进剿"战斗中,王德胜的部队屡建战功。特别是在第三次反"进剿"中,他采用了一种独特的战术:让部队分散成小股,在敌人必经之路上设置多个伏击点。这种战术不仅令敌人疲于奔命,还大大提高了战斗效率。

1931年,中央苏区的第一次反"围剿"战斗打响。此时的王德胜已经担任团参谋长。在一次关键战役中,他提出了"四面设伏、中间设防"的战术构想,成功诱使敌人分兵包抄,最终各个击破。这次战役中,他指挥的部队共歼敌两个营,缴获大量武器弹药。

第二次反"围剿"期间,王德胜负责指挥一个重要关口的防守。面对敌人的优势兵力,他巧妙运用地形,在山间设置多道防线。当敌人的主力压上来时,他指挥部队采取"小退大进"的战术,先诱敌深入,再实施包围。这场战斗,他的部队以不到一个营的兵力,击溃了敌人一个团的进攻。

在第三次反"围剿"战斗中,王德胜已经担任了一个主力团的团长。他创造性地提出了"三点一线"的防御战术,即在防线上设置三个重要支撑点,既能相互支援,又可灵活机动。这种战术在后来的战斗中被广泛采用。

到第四次反"围剿"时,敌人采取了"步步为营"的进攻战术。王德胜针对性地提出了"点面结合"的防御体系,在重要地段构筑工事的同时,保持部队的机动能力。在一次关键战斗中,他指挥部队在敌人的薄弱环节发起突击,一举突破了敌人的封锁线。

第五次反"围剿"是最为艰苦的战斗。此时的王德胜已经是师级干部。他负责指挥的部队在龙冈地区与敌人展开激战。面对敌人的重兵进攻,他采取了"运动防御"的战术,灵活调动部队,打击敌人的薄弱环节。这场战斗持续了三天三夜,最终成功掩护主力部队安全转移。

在长征途中,王德胜担任了红八军团后勤部长。面对极其艰难的补给条件,他采取了"就地取材、分散储存"的补给方式,确保了部队的战斗力。在过湘江时,他指挥部队在敌人的重重包围下,成功完成了掩护任务,为大部队的转移争取了宝贵时间。

三、抗日战争中的非凡指挥艺术

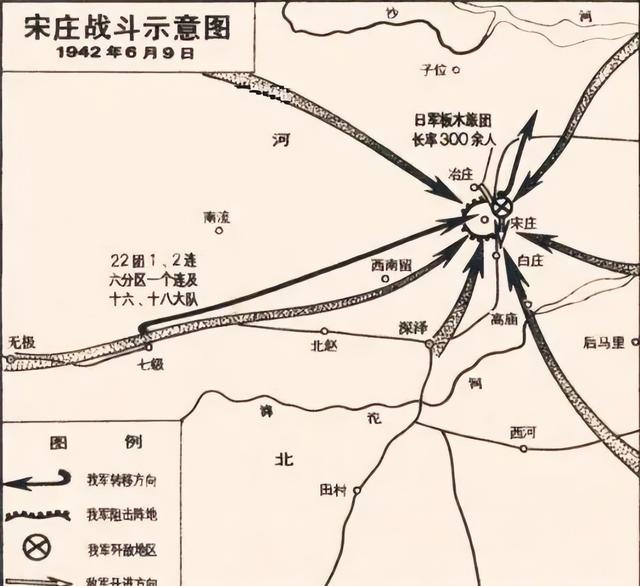

1937年全面抗战爆发后,王德胜率部开赴华北战场。在宋庄战役中,面对装备精良的日军,他首创了"三速战术",即"快、慢、静"相结合的作战方式。这种战术要求部队在转移时快速机动,战斗中稳扎稳打,潜伏时则保持绝对安静。在一次伏击战中,他的部队在宋庄西北的山区埋伏了整整三天,成功伏击了一支日军辎重部队。

1938年春,王德胜在训练部队时独创了"三三制"训练法。这种训练方法将战士们分成三人小组,每组设一名组长,由老兵带新兵,实行"以战带训"。在野外训练中,他要求部队必须在实战环境下进行演练,甚至在夜间进行多次实弹射击训练。这种训练方法极大地提高了部队的战斗力。

同年夏天,在平山地区的战斗中,王德胜发现日军经常利用公路运输补给。他组织部队在公路沿线挖掘了大量地道,创造性地将地道战与运动战结合起来。部队可以通过地道快速转移,突然出现在日军后方,打完就进入地道消失。这种战术让日军苦不堪言,多次组织"清剿"都无功而返。

1939年,王德胜的部队在易县一带与日军展开拉锯战。他率部开展了一系列破袭战,专门针对日军的补给线。在一次行动中,他的部队分成多个小组,同时袭击了日军设在易县至涞源之间的三个补给点,造成日军补给中断达一周之久。

到1940年,王德胜已经总结出了一套完整的游击战术体系。他提出"四快一慢"的战术原则:侦察要快、判断要快、决定要快、行动要快,但战斗时要稳扎稳打。在河北涞源的一次战斗中,他的部队利用这一战术,以一个团的兵力牵制了日军一个联队,为主力部队创造了有利战机。

1941年,王德胜在正太路沿线开展破击战。他创新性地使用了"分进合击"的战术,将部队分成多个小组,同时对日军的多个据点发起进攻。这种战术不仅分散了日军的兵力,还造成了日军指挥上的混乱。在一次战斗中,他的部队同时袭击了正太路上的五个日军据点,全歼驻守日军。

1942年末,为了提高部队的夜战能力,王德胜专门制定了夜间作战训练计划。他要求部队在月黑风高的夜晚进行训练,熟练掌握夜间行军、射击和战术动作。这种训练很快在实战中显现出效果。在一次夜袭战中,他的部队成功突破了日军的三道防线,摧毁了敌人的一处重要军火库。

1943年,王德胜在平谷地区组织了一次规模较大的伏击战。他巧妙地利用当地群众的力量,建立了一个情报网络。通过准确的情报,他的部队提前得知了日军增援部队的行军路线,在预设伏击点等候了两天,一举歼灭了日军一个大队。

四、解放战争时期的战争实践

1945年抗战胜利后,王德胜的部队进驻华北地区。在平津战役前期,他担任某纵队司令员,负责控制平原地区的战略要点。在一次关键战斗中,他采用了"分散运动、集中打击"的战术,成功切断了国民党军队的退路,为整个战役的胜利奠定了基础。

1946年初,在冀中平原的战斗中,王德胜创新性地提出了"四点一线"的运动战术。这种战术要求部队在四个关键点上建立据点,通过机动连线形成战斗体系。在石家庄战役中,他的部队运用这一战术,成功控制了数个重要交通枢纽,迫使国民党军队改变既定战略部署。

同年夏天,在邯郸战役期间,王德胜负责指挥一个军的行动。面对国民党军队的重兵集结,他采取了"明修栈道、暗度陈仓"的战术。表面上调动主力部队向东展开,实则秘密集结部队从西南方向发起突袭。这次行动打乱了敌军的防御部署,为主力部队的突破创造了有利条件。

1947年,在晋中战役中,王德胜担任前线指挥。他根据当地地形特点,创造性地使用了"三线突击"战术。第一线负责正面突破,第二线实施包抄,第三线则机动策应。在太原外围的一次战斗中,他的部队运用这一战术,一举突破了国民党军队的三道防线。

到1948年,王德胜已经发展出了一套完整的运动战体系。在辽沈战役中,他负责指挥一个纵队的行动。面对复杂的战场形势,他提出了"化整为零、以零击整"的战术思想。将部队分散成多个战斗群,分别打击敌人的薄弱环节,最终形成合围之势。

在平津战役后期,王德胜的部队担任了某个战役方向的突击任务。他创新性地使用了"两翼包抄、中央突破"的战术。在天津近郊的战斗中,他的部队首先从两翼发起进攻,在敌人调动兵力应对时,主力部队突然从正面突破,造成了敌军防线的全面崩溃。

1949年初,在渡江战役的准备阶段,王德胜负责组织渡江训练。他根据长江水文特点,制定了详细的训练计划。包括夜间泅渡、舟桥架设、岸边争夺等科目。在实际战斗中,他的部队仅用了4个小时就完成了渡江作战,为后续部队的过江创造了有利条件。

在解放战争最后阶段,王德胜的部队参与了西南战役。在一次追击战中,他采用了"三路并进、两翼包抄"的战术。主力部队沿主干道追击,两翼部队则抄近路包抄,最终在川西平原上将一支溃退的国民党军队截为数段,分别歼灭。这次战役充分体现了他在运动战中的指挥艺术。

五、新中国成立后的军事建设贡献

1950年,王德胜被任命为军事学院教育长。他立即着手改革军事教育体系,提出了"实战为本、理论为用"的教学理念。在他的主持下,军事学院首次将抗日战争和解放战争中的实战经验系统化地编入教材,建立起了一套完整的战例教学体系。

1951年春,他组织编写了《运动战教程》,将自己多年的作战经验和指挥艺术系统总结。这部教材分为战术篇、战役篇和战略篇三个部分,每个篇章都配有详实的战例分析。特别是在战术篇中,他详细阐述了"三三制"战术、"四快一慢"原则等实战经验。

1952年,王德胜主持军事学院的战术演习改革。他创新性地提出了"三结合"训练方法:理论学习与实践操作相结合、室内推演与野外演练相结合、分科训练与综合演习相结合。在一次大规模野外演习中,他设计了复杂的战场环境,要求参训部队在实战条件下进行决策和指挥。

1953年,他组织军事学院的教员赴基层部队调研,收集整理了大量作战经验。在此基础上,编写了《战役指挥艺术》一书。这本著作系统总结了新中国成立前各个时期的战役指挥经验,特别强调了运动战、游击战中的灵活指挥艺术。

1954年,王德胜参与制定了军队院校教育改革方案。他提出应该加强基础理论教育,在保持实战特色的同时,增加军事科学、军事技术等课程的比重。这一改革方案的实施,为培养新型军事人才奠定了基础。

1955年,他组织编写了《合同战术教程》,重点阐述了诸兵种协同作战的原则和方法。在教材中,他特别强调了现代战争条件下各兵种之间的配合问题,提出了"五统一"原则:统一计划、统一组织、统一协同、统一保障、统一指挥。

1956年,王德胜主持军事学院的教学改革,引入了案例教学法。他要求每个战役教学必须配备详实的战例分析,通过具体案例讲解战术原则的运用。这种教学方法很快在全军院校推广,收到了显著效果。

1957年,他组织军事学院的教研室开展战术研究,重点研究现代条件下的运动战特点。在研究过程中,他提出了"四化"作战理论:机械化、自动化、电子化、信息化。这一理论为后来军队的现代化建设指明了方向。

到1958年,王德胜完成了《军事教育论》的编写工作。这部著作系统总结了他多年从事军事教育的经验,提出了"教学相长、学以致用"的教育理念,为军队院校的教育改革提供了理论指导。这些教育理念和方法,为新中国军事教育体系的建立和发展作出了重要贡献。