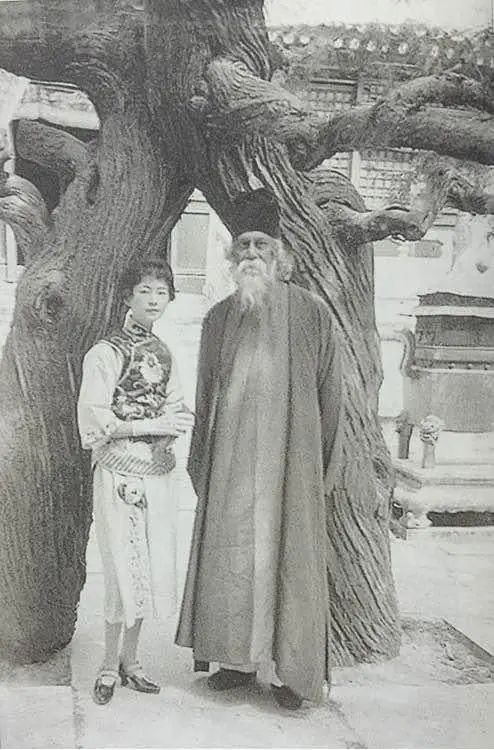

1924年4月12日上午11点20分,上海汇山码头的汽笛声划破天际,一艘名为“热田丸号”的客轮缓缓靠岸。码头上挤满了600多名文化名流,徐志摩伸长脖子张望,郑振铎攥着欢迎词的手微微发抖。亚洲首位诺贝尔文学奖得主泰戈尔,终于来了。这位印度诗人刚下船便感叹:“到中国就像回到故乡!”可他没想到,这场万众瞩目的“兄弟重逢”,竟成了中国文坛的“修罗场”。

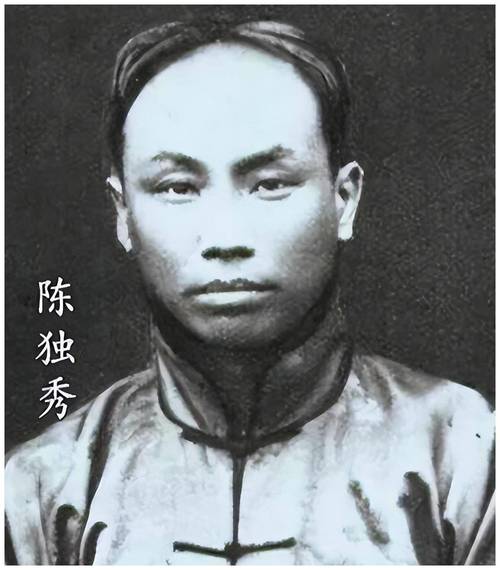

泰戈尔此行本是“追星现场”。早在20年前,陈独秀就将他与托尔斯泰并列,称其为“东洋精神文明的灯塔”;郭沫若读他的诗如醉如痴,连洗澡时都要把诗集挂在脖子上。连茅盾都为他破例。向来精明的《小说月报》主编,竟免费刊发泰戈尔作品的译稿。可当真人驾到,这些“铁粉”却集体倒戈。郭沫若说他“给殖民者递刀子”;连温润如玉的茅盾都翻脸:“我们绝不欢迎高唱东方文化的太戈尔!”最激烈的要属陈独秀。他连发20篇檄文痛骂,标题直呼《泰戈尔是个什么东西》,文中言辞激烈地嘲讽道:泰戈尔,谢谢你罢,中国老少人妖已经多得不得了呵,请不要再扰乱思想界!

这场“粉转黑”的戏剧性转折,藏在南京东南大学体育馆的梁柱里。当泰戈尔对着7000听众高呼:

“东方文明悠久而让人心驰神往,是长远之道,西方文明注重物质,终究会消亡在历史中。”

“我亲爱的中国朋友,你们不要去乱学西方,以免中华文化被物质所迫,濒于危险之境。”泰戈尔侃侃而谈,好不惬意。不料,听众却对他的言论非常不满。

学生们的传单雪片般飘落,上面写着:“老头快回家!”这一切激烈批评泰戈尔的声音,背后有着深刻的时代背景。原来新文化运动时期,袁世凯为复辟帝制,掀起“尊孔复古”思潮。泰戈尔访华时尊崇东方文化,其言论与袁世凯复古主张相呼应。陈独秀等新文化倡导者正推动思想解放,担心泰戈尔影响力被“守旧派”利用,阻碍中国进步,让民众思想重回封建枷锁。于是,陈独秀痛斥泰戈尔言论影响中国人民思想。

东南大学体育馆旧址

在这场混战中,徐志摩成了最尴尬的角色。他白天给泰戈尔当“人形翻译机”。晚上还要应付林徽因的未婚夫梁思成。三人同台演话剧时,徐志摩饰演的爱神对着林徽因念台词,情真意切得连梁启超都黑了脸。泰戈尔看穿这段三角恋,临走前赠诗林徽因:“天空的蔚蓝,爱上了大地的碧绿。他们之间的微风叹了声,唉!”这叹息何尝不是他自己的处境?

原本计划的6场演讲缩水成3场,生日宴上鲁迅中途愤然离席,只丢下“一塌糊涂”四字。鲁迅对泰戈尔还是保持尊敬的,他所不满的,是他看不惯的那些文人,尤其是以徐志摩为代表的“新月派”,对泰戈尔极尽荒唐的“造神”运动。

敏感的泰戈尔,感受到了中国文坛的这份冷眼和敌意。对于自己言论在中国学界引起的激烈反应,泰戈尔深受触动,他虚心接受了意见,并公开道歉。原本他在北京要演讲六场,结果他主动要求缩减到了三场。原本他在中国计划待更长一段时间,但最终在5月底就选择离开。

5年后泰戈尔又悄悄短暂逗留过上海两次,都只在徐志摩家中喝茶谈诗,没有引发中国任何波澜。望着窗外的租界,他忽然懂了鲁迅那句“捧杀”:当初若没被徐志摩们包装成“活神仙”,或许中国青年不会如此失望。而那个为他哭红眼睛的徐志摩,7年后坠机身亡,临终行囊里还装着林徽因演讲会的请柬。民国文坛跨越国境的纠葛,终究化作康桥的残云,正如林徽因所说的。“有些风景,你只能喜欢,却不能收藏。”

然而,这段不愉快,并没有让泰戈尔嫉恨中国,相反他在1937年7月,日本全面发动侵华战争时,为中国和中国人民摇旗呐喊,鼓动声援。泰戈尔多次公开表达对中国人民抗击日本侵略者的支持,并驳斥日本右翼文人给他寄的所谓创建亚洲共荣圈等美化侵略战争的言论书信。他在回信中,列举了日本军队的野蛮行为,追溯了日本用鸦片毒害中国人民的劣迹。对中国,他却抱有极大的信心说:“中国是征服不了的,她的文明有无穷无尽的潜力。她的人民,不顾一切地忠于国家,空前地团结了起来。正为那个国家创造着一个新的世纪!”“任何暂时的挫折也不能击碎她那种昂扬奋发的精神!”

1956年,周恩来总理访问印度时,曾动情地说:泰戈尔不仅是对世界文学作出了卓越贡献的天才诗人,还是憎恨黑暗、争取光明的伟大印度人民的杰出代表。中国人民对泰戈尔抱着深厚的感情。中国人民永远不能忘记泰戈尔对他们的热爱。中国人民也不能忘记泰戈尔对他们的艰苦的民族独立斗争所给予的支持。