1943年,华北抗日根据地的一支劲旅突然从八路军序列中“消失”了番号。它曾拥有11个团、近三万兵力,是刘伯承亲手打造的“超级野战纵队”,连日军都忌惮地喊出“专打386旅”的口号。但仅仅两年后,这支名为“太岳纵队”的精锐竟被撤销建制,并入地方军区。

是中央的战略失误,还是刘伯承的无奈妥协?

当所有人都以为这支劲旅将彻底散入游击战的汪洋时,抗战胜利的硝烟中,它却如变戏法般重现战场,成为解放战争首战——上党战役的绝对主力。

这支纵队的“消失”与重生,藏着一位元帅深谋远虑的战略智慧,更折射出抗战史上一次惊心动魄的路线博弈。

“正规化”破局:黎城会议上的超前实验

1940年的黎城会议上,刘伯承用一根竹竿敲着地图,对129师的将领们说:“游击战能困敌,但歼敌要靠正规军!”这番论断在当时堪称“异类”。彼时八路军正以游击战术在敌后遍地开花,但刘伯承敏锐意识到:仅靠分散的游击战,无法彻底扭转战局。

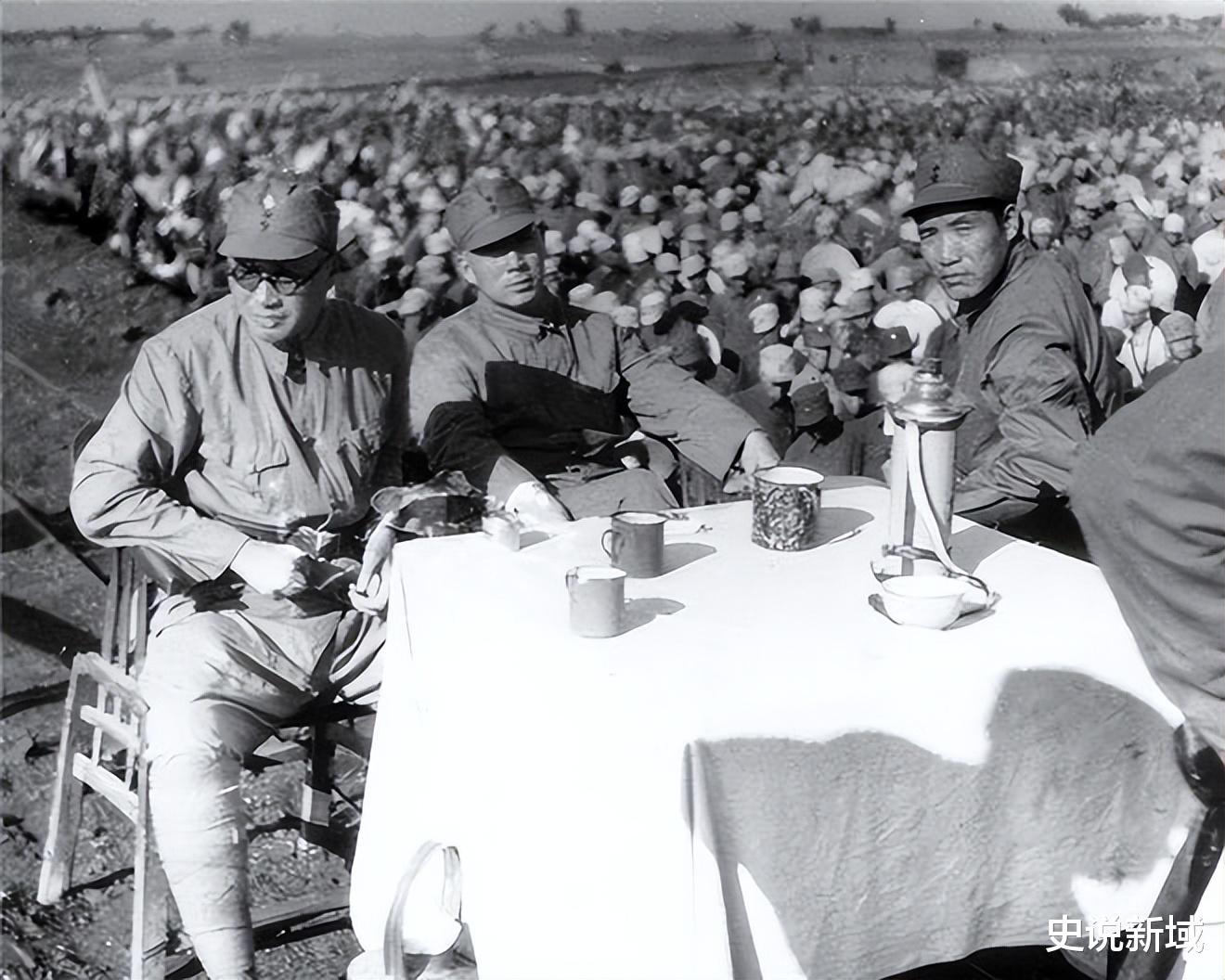

他的底气来自386旅——这支以“专打硬仗”闻名的部队,曾在神头岭、响堂铺等战役中重创日军。在刘伯承的坚持下,1941年8月,以太行山为根基的太岳纵队正式成立,下辖3个旅11个团,成为八路军首个师级野战纵队。陈赓被任命为司令员时,日军甚至专门调整部署,将“围剿386旅”列为作战重点。

“消失”之谜:精兵简政背后的暗流

正当太岳纵队势如破竹时,1943年中央一纸“精兵简政”令,让这支劲旅突然“消失”。表面看,这是应对日军扫荡的权宜之计:将主力部队化整为零,与地方武装合并。但深层却是战略路线的分歧——中央强调“游击战为主”,刘伯承坚持“正规军决胜”。

刘伯承的应对堪称教科书级“阳奉阴违”。他名义上撤销纵队番号,却将主力完整保留在太岳军区,陈赓仍任司令员。对外宣称“地方化”的部队,实际保持着严格的训练和集中指挥。这种“藏兵于民”的策略,既顺应了中央政策,又为日后埋下伏笔。

“隐形”主力:从太行山到大别山的战略伏笔

1945年8月,日本宣布投降。国民党阎锡山部突然进犯晋东南,试图抢夺抗战果实。此时,晋冀鲁豫军区“凭空”变出一支装备精良的野战纵队——正是消失两年的太岳纵队旧部。在上党战役中,这支部队以摧枯拉朽之势歼灭国民党军3.5万人,创造了“解放战争首战即决战”的传奇。

刘伯承的深谋远虑在此刻显现:抗战期间保留的不仅是兵力,更是一套成熟的野战指挥体系。当其他军区还在整编部队时,他的“隐形”主力早已完成从游击战到运动战的转型。这种超前布局,为后来千里跃进大别山、揭开战略反攻序幕奠定了基础。

元帅的坚持:在理想与现实间走钢丝

回看这段历史,刘伯承的智慧在于“戴着镣铐跳舞”。他深知中央政策的必要性——在日军残酷扫荡下,集中主力极易遭围歼;但更坚信“歼敌终须正规军”的战争规律。于是,他创造性地将“主力地方化”变为“主力隐蔽化”,既保存实力,又避免与中央路线直接冲突。

这种战略定力,源自他对战争本质的深刻认知。正如他在《加强党军建设》中强调:“游击战是手段,运动战是归宿。”当后人惊叹于解放战争中二野的雷霆攻势时,不应忘记,这份战力早在太行山的烽火中便已悄然孕育。

【参考资料】

《中国共产党山东历史》(中共山东省委党史研究院编)《刘伯承军事文选》(解放军出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)