演员李嘉明捐款2万元却被嘲讽“抠门”,真是让人不禁想问一句:什么时候做好事也得按价码评优了?这事儿怎么看都透着点魔幻现实主义的荒诞。一个演员,挣的不是天价片酬,捐的也不是“九牛一毛”,偏偏被裹挟进道德绑架的舆论风暴里,瞬间变成了“网络公审”的靶子。来,我们把这事儿细细剖剖,也许能从中看出点不一样的门道。

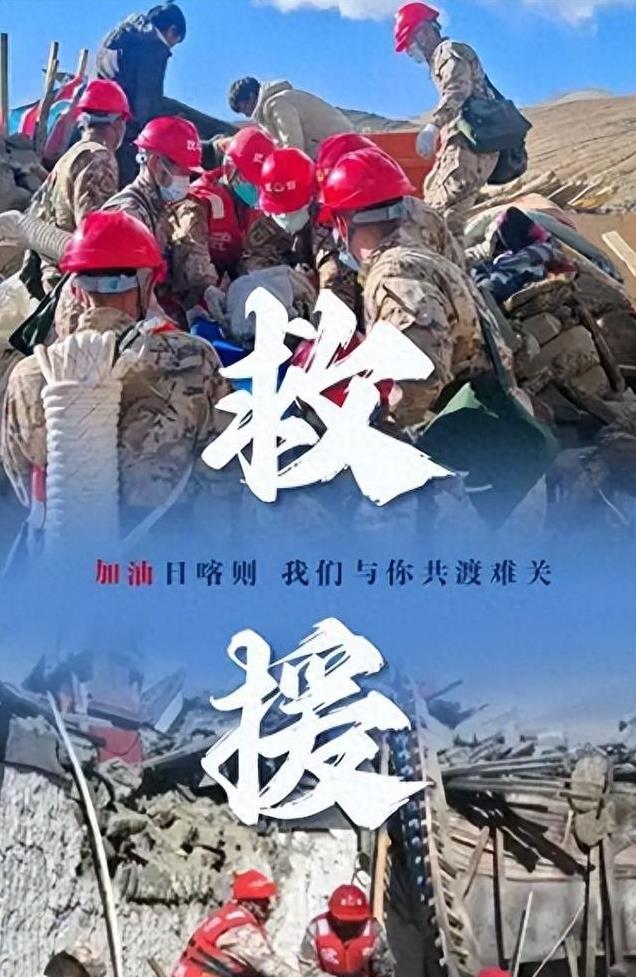

李嘉明是谁?不少人对他并不算熟悉。他不是那些动辄占据热搜榜首的大明星,也不是能靠一部戏翻身的流量小生。他是那种让人看剧时觉得“这脸眼熟”的演员——演过不少小角色,兢兢业业,但始终没能跻身流量顶流的行列。这次西藏地震,他捐了两个月的片酬,总数2万元。按普通老百姓的标准,这可不是一笔小数目,可偏偏有人不干了,键盘敲得噼里啪啦:怎么,明星就捐这么点?你这也太寒碜了吧!好嘛,这下李嘉明算是被“道德绑架”了个彻底。

捐款2万元到底算多还是算少?这事儿还真没个标准答案。明星的收入,确实让很多普通人望尘莫及,尤其是那些动辄几千万片酬的天价流量。但问题来了,难道明星这个群体就必须“按身价捐款”?是不是所有人都得把银行卡往外掏,不掏到网友满意就不算合格?这种逻辑一看就有问题。李嘉明自己都说了,这2万块是他两个月的辛苦钱,现在影视行业不景气,接戏比登天还难。这些话听着扎心,却也足够真实。演员这个职业,光鲜亮丽是表面,背后的辛酸和不确定性,外人未必看得见。

再说回那帮“喷子”。他们对明星有了根深蒂固的刻板印象:明星=富豪。而实际上,娱乐圈的马太效应比社会上还要严重。顶流明星能拿天价片酬,光代言费就够买一栋楼,但圈子里的“小角色”却常常连温饱都成问题。像李嘉明这样的演员,戏多但角色小,片酬有限,生活压力不小。试问,那些敲键盘喷他抠门的人,又有几个人真正了解小演员的生存状态?顺便一提,喷子们自己又捐了多少?恐怕连一块钱都没掏。

这不仅仅是对李嘉明的误解,更是对慈善意义的偏离。公益本质上是一种自愿行为,捐多捐少,都是一份爱心。可惜的是,在网络舆论的放大镜下,捐款变成了“谁捐得多,谁才有资格被赞美”的竞技场。这样的逻辑不仅让人寒心,更让真正的慈善精神失去了温度。难道一定要“捐款秀肌肉”,才能证明自己有爱心?如果人人都抱着攀比心理,公益还能有多少真诚可言?

这件事其实折射了一个更深层次的问题——我们对明星的期待到底合理吗?在很多人眼里,明星似乎是“超人”,既得有钱,又得有善心,还得无所不能。但事实上,明星也是普通人,他们的善举不该被放在放大镜下苛责。李嘉明的回应视频里提到,他曾在2008年汶川地震时捐了3000块,那时候他的收入更少。一个人能在能力范围内坚持做善事,不正是更该被鼓励的品质吗?与其盯着他捐了多少,不如想想自己能不能也伸出援手。

这事儿背后还有个更大的社会议题——贫富差距加剧了人们对明星的情绪投射。明星这个群体,既是财富的象征,又是娱乐的载体。大家看着顶流明星的豪宅跑车,总会忍不住拿他们的收入和自己比较,进而对整个明星群体产生不满。于是,像李嘉明这样的小演员,也不可避免地被拖进了这股情绪的漩涡中。可问题是,财富分配的不平衡,本就不是一个演员或一个群体能解决的。面对社会的不公,真正的破局点在于制度和环境,而不是对个人的道德绑架。

,这事儿还让人看到了网络舆论的另一面——情绪宣泄远大于事实思考。在社交媒体上,喷子永远比理性讨论的人多。人们喜欢用片面的信息去评价一件事,也喜欢站在道德制高点上指责别人,却很少真正去了解事件的真相。李嘉明的视频让很多人明白了他的处境,但仍然有一部分人不肯松口,继续指责他“装可怜”。这样的舆论环境,只会让更多人对善行望而却步。

做公益,讲的是心意,不是数字。把善事变成表演,把捐款变成攀比,本质上是一种对道德的伤害。李嘉明的经历,虽然有些无奈,但也提醒了我们:做一个理性的旁观者,多一些理解和善意,少一些无端的指责和情绪化的评价,或许这个世界会温暖许多。

希望大家都能记住,善良不是用来炫耀的,善举更不是用来比较的。与其用键盘指责别人,不如自己多做一些力所能及的好事。真正的善良,从来都不需要太多解释。

请用发财的手点赞,评论,关注。