在中国社会科学史上,费孝通具有不可替代的意义。从概括“差序格局”“文化自觉”、翻译和阐释“community”(社区),到实践区域研究、扩展社会学的传统界限,现代中国社会学的无数个细节和瞬间都由他带来。人们称他费老。

他是中国社会学、人类学和民族学的主要奠基者之一,是汉语学术界最早走出书斋、走进田野,并将社会科学作本土化研究的学者之一。抗战时期,强敌压境,他和他的学术团队入住魁阁,多少个夜晚,他们在菜油灯的灯光下摊开书本,背靠吱吱作响的木架读书,开“席明纳”研讨。

如果读者见到青年费孝通会发现,他还是一位爱写专栏文章的评论家、作家,甚至写了一本英文小说。

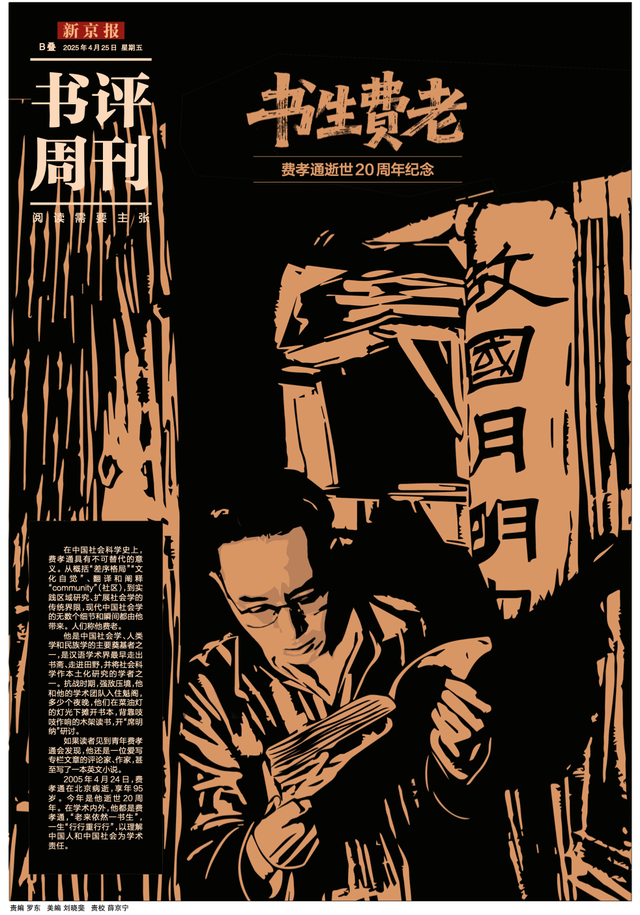

2005年4月24日,费孝通在北京病逝,享年95岁。今年是他逝世20周年。在学术内外,他都是费孝通,“老来依然一书生”,一生“行行重行行”,以理解中国人和中国社会为学术责任。

在费先生逝世20周年之际,《新京报·书评周刊》特别策划了纪念专题《书生费老》,所刊文章包括费孝通的人生和学术、从中国社会学史的角度谈费孝通的学术遗产、从文学和社科的角度谈费孝通唯一小说《茧》,以及费孝通在魁阁时期主持的“席明纳”。

本文为第二篇,内容为费孝通的学术遗产。

专题《书生费老》已推送文章链接:

20年前的今天,一位社会学家走了,他的学术人生既喧嚣又孤独

撰文|陆远

撰文|陆远 (南京大学当代中国研究院)

费孝通先生的墓碑上刻着这样几个字:“逝者如斯而未尝往也,生命、劳动和乡土结合在一起,就不怕时间的冲洗了。”这是他第20次访问江村时与故乡父老说的话,那一年,费孝通86岁。这番话既表达了一个垂暮的老人对没有虚掷光阴的自我肯定,也多少流露出时不我待的紧迫感。

在那之前大约15年,年逾古稀的费孝通迎来了第二次学术生命,他曾不止一次地对家人、学生说过,“我口袋里只有10块钱了,不能随意用来买花生吃,要集中起来买一件心爱的东西”。意思是估计自己还有10年工作时间,要迫切投入思考与实践,集中力量实现晚年念兹在兹的“富民”目标。所幸“上苍开恩”,从中国社会学恢复重建开始,费孝通的名山事业整整延续了四分之一个世纪,从而使其兼具“中国现代社会学的重要开创者”和“中国当代社会学的主要奠基人”双重身份。

“以今日之我否定昨日之我”

“以今日之我否定昨日之我” 在相当长的时间里,费孝通这个名字差不多就是中国社会学的代名词。即使在身后20年的今天,他依然是海内外知名度最高、影响力最大的中国社会学家。更重要的是,他留下的学术遗产不但不曾“被时间冲洗”,反而保持了持久的生命力和丰富的创造性,成为一代代读者阅读、言说和对话的对象。这种活力表明,费孝通的学术遗产不仅是一份固化的文献资料或一套既定的理论体系,而依旧是我们当下审视和理解中国社会及其变迁的一串密钥。

以费孝通作品集形式出版的部分图书:《费孝通作品精选》(生活·读书·新知三联书店2020年版)、《费孝通经典作品集》(湖南人民出版社·领读文化2022年版)、《费孝通集》(中国社会科学出版社2005年版)及《费孝通全集》(内蒙古人民出版社2009年版)等。

2015年费孝通先生逝世十周年之际,有学者总结了他毕生都在探究的根本问题,即“在中国现代性进程中怎样找到传统与现代之间的接榫之处和契洽之点”。(见陈占江、包智明《“费孝通问题”与中国现代性》,《中央民族大学学报(哲社版)》,2015年第1期)事实上,这一“费孝通问题”不仅是费先生作为20世纪中国社会变迁的观察者、思考者和研究者试图追问的社会学命题,也是其作为同一历程的参与者、亲历者和体验者亲身感受的社会事实。换句话说,作为经历了中国现代性成长全程的标志性社会学家,费孝通将近一个世纪的漫长人生,特别是其中内在的紧张,本身就是“费孝通问题”的一个鲜