新中国成立,百废待兴,一个关乎国家未来的重大抉择摆在面前——定都何处?首都的选择,从来不是简单的地理定位,而是政治、经济、军事、文化与历史的综合考量。最终,北平被选为新中国的首都,并更名为北京。这座千年古都,承载了新中国的雄心与抱负,其背后的决策过程,蕴含着深邃的智慧与时代的必然。

古人的忧虑:北平的地理隐忧

在中国历史上,北平(今北京)多次成为王朝都城,但并非无可挑剔的建都之地。清代地理学家顾祖禹在《读史方舆纪要》中曾一针见血地指出,北平虽“雄峙东北,关山阻险”,地理形势看似得天独厚,却隐藏致命的短板——与北方强敌近在咫尺,极易受到侵扰。他忧心忡忡地写道:

居庸关紧邻陵寝,北敌近在肘腋,渝关一线扼辽海咽喉,紫荆片垒系燕云保障。百里之内,远不过三二百里,藩篱疏薄,肩背单寒,老成谋国者,早已切切忧之。

历史如镜,映照出顾祖禹的先见之明。明朝时,蒙古、满洲铁骑频频南下,也先、俺答汗先后兵临北京城下,京师岌岌可危。皇太极崛起后,更是屡次破关而入,给北京造成巨大威胁。清朝虽统一中原、东北与蒙古,化解了“天子守国门”的窘迫,但面对西来的列强,北京的防御却显得不堪一击。列强海军直逼天津,英法联军与八国联军两次攻破京师,北京的门户洞开,暴露无遗。

清末,国势衰微,迁都之议甚嚣尘上。康有为、梁启超等维新志士主张迁都西安,认为其地处内陆,山川险要,列强鞭长莫及,足以保障国都安全。然而,历史的惯性无比强大,北京作为政治中心的地位,依然难以撼动。

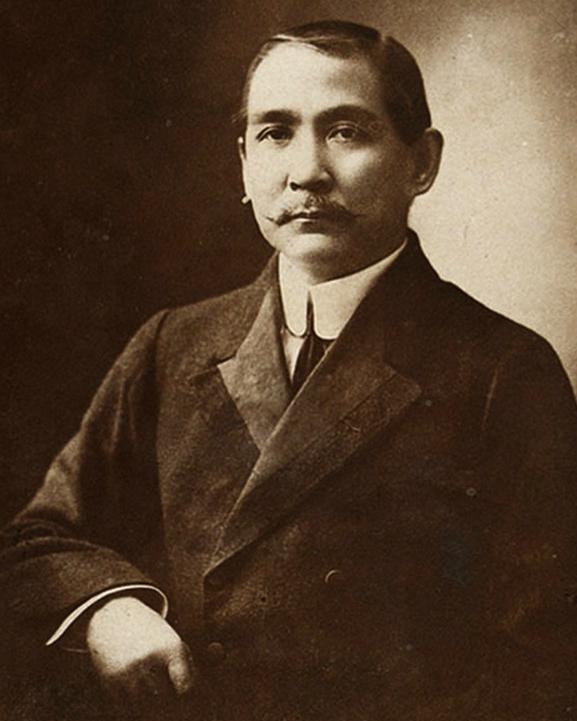

孙中山的南京梦:南方的雄心

清朝覆灭,中华民国初创,建都之争再次成为焦点。孙中山,这位革命先行者,对定都北京持明确反对态度。他认为,北京虽能控驭东北与蒙古,却难以抵御海上之敌。自八国联军侵华后,《辛丑条约》裁撤了大沽口与天津的炮台,北京的沿海防线形同虚设。加之城内外国使馆林立,驻军盘踞,内忧外患交织,孙中山断言:“北京无险可守。”

他将目光投向南方,选中了南京。这座“虎踞龙盘”的古都,地势险要,扼守长江咽喉,背靠富庶的江南,靠近上海等繁华都市,商贸发达,物产丰饶。孙中山盛赞南京:

在世界大都市中,诚难觅此佳境。南京居长江下游最富庶区域之中心,其未来发展,未可限量。

在孙中山看来,南京不仅是军事要塞,更是经济与文化的枢纽,足以支撑一个新生的共和国。然而,理想与现实之间,总是横亘着重重障碍。1912年2月,南京临时参议院就建都地点进行投票,结果却出乎孙中山意料:北京以20票遥遥领先,南京仅获5票,武昌2票,天津1票。

反对南京的声音,同样振振有词。长沙都督谭延闿认为,北京“南达胡广,北枕蒙疆,东接胡满,西连回藏”,地理位置得天独厚,铁路四通八达,堪称“高屋建瓴”。蔡锷则强调,北京能“控驭中外,统一南北”,对多民族国家的统一至关重要。中国幅员辽阔,民族多元,南京偏居东南,对东北、蒙古、西藏等地的控制力有限。若定都南京,如何维系多民族国家的完整?

孙中山离任后,袁世凯的北洋政府顺势定都北京。直到1927年北伐成功,国民政府才将首都迁至南京,实现了孙中山的遗愿。然而,南京的首都地位并未稳固,抗战爆发后,国民政府辗转重庆,建都之争的余波仍在回荡。

共产党的探索:从延安到淮阴

与国民政府并行的,是中国共产党领导的革命政权。在抗战前,中共中央驻地几经辗转,从上海到瑞金,再到延安,颠沛流离,却始终未曾停下探索的脚步。抗战胜利后,蒋介石将首都迁回南京,毛泽东则开始重新规划中共中央的驻地。

1945年8月,毛泽东在中央政治局会议上谈及延安的定位。他坦言,延安的重要性在于抗击日寇与牵制蒋介石。若蒋介石回到南京,延安的战略价值将大打折扣。为便于与国民政府谈判,毛泽东一度属意苏中根据地的淮阴作为新驻地。淮阴距南京不远,政通人和,商贸文教繁荣,被誉为“民主建设的楷模”。毛泽东风趣地说:“南京太热,不太适应。淮阴正好,乘船便可去南京办公。”

苏皖边区政府迅速行动,派员考察选址,腾出房屋,为党中央南迁做准备。然而,历史风云突变。蒋介石撕毁“双十协定”,发动全面内战,南迁淮阴的计划胎死腹中。革命的脚步并未停歇,解放战争的胜利,让建都之议重新提上日程。

解放战争的转折:哈尔滨的短暂光芒

1948年,解放战争进入关键阶段。解放军转入战略反攻,解放了大片区域,尤其是东北,形势尤为喜人。东北97%的领土、90%以上的人口已掌握在共产党手中。哈尔滨,这座最早由共产党控制的大城市,成为备选首都的热门选择。

哈尔滨的优势显而易见:工业门类齐全,轻重工业发达,邻近苏联,便于获取支援。东北作为中国工业最发达的地区,战略地位无与伦比。毛泽东一度设想在此宣布新中国成立,将哈尔滨定为“特别市”。然而,胜利的浪潮席卷全国,三大战役的成功让毛泽东的目光转向更广阔的舞台。南京、西安、洛阳、开封、武汉、北平——一座座名城在毛泽东心中浮现,建都的选择从匮乏转为“幸福的烦恼”。

1948年11月,毛泽东与薄一波的一次谈话透露出他对北平的倾向。他指示华北局先行接管北平、天津,为中共中央进驻铺路。然而,熟读历史的毛泽东深知北平的短板。他曾多次到访武汉,对这座“天下之中”的城市情有独钟。武汉水陆交通便利,工业基础雄厚,且从未作为王朝首都,定都于此可彰显新中国之“新”。此外,洛阳、开封、西安、成都、南京等地也各有千秋,令毛泽东犹豫不决。

王稼祥的建言:北平的最终胜出

关键时刻,老战友王稼祥的到来为毛泽东拨开迷雾。王稼祥,这位曾在遵义会议上力挺毛泽东的革命家,此刻以东北局城市工作部部长的身份抵达西柏坡,参加七届二中全会。短暂寒暄后,毛泽东抛出心中的疑问:“新中国定都何处?西安、开封、南京、北京,哪座城市最合适?”

王稼祥略作思索,坚定回答:“北平。”他娓娓道来:北平邻近苏联与蒙古,边境无战事之忧;南京虽地势险要,但历史上建都于此的政权多短命,且过于靠近东南沿海,易受国际局势掣肘;西安偏居西北,远离经济中心,不利发展。反观北平,位于华北平原,交通四通八达,工业基础雄厚,文化积淀深厚,兼具战略与历史优势。

毛泽东频频点头。他意识到,现代战争中,地理天险已非决定性因素。新中国背靠社会主义阵营,海军虽弱,但有苏联舰队驻守旅顺,帝国主义不敢轻举妄动。顾祖禹的忧虑,在新中国已成历史余音。更重要的是,北京扼守东北与关内的咽喉,战略地位无可替代;其背靠老解放区,人民力量雄厚;文化上,作为五四运动的摇篮,北京拥有深厚的文化底蕴;交通上,平汉、平绥、平沈等铁路干线连接全国。

在王稼祥的建言下,毛泽东最终拍板:新中国定都北平。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在中南海怀仁堂召开。会议通过决议,将北平定为首都,并更名为北京。会上,有人提议将南京改名,以免与北京的“京”字冲突。毛泽东风趣回应:“国都问题,改一个字就好。”于是,新中国定都北京,南京却保留了原名,留下两座以“京”命名的城市。

北京的挑战与新生

北京作为新中国首都的历史并非一帆风顺。1969年,中苏关系恶化,苏联陈兵百万于中苏、中蒙边境,其坦克与图-22轰炸机对北京构成严重威胁。苏军甚至扬言两小时内空降北京。为此,中国启动大三线建设,疏散重要领导人,分散战略资源。直到中苏关系正常化,北京的国防安全才彻底无虞。

进入21世纪,北京面临新的挑战。人口激增,交通拥堵,雾霾频发,风沙侵蚀,一度让这座首都不堪重负。有人质疑,当初定都北京是否明智?然而,建都之选必须置于历史背景中考量。1949年的北京,兼顾了政治、军事、经济、文化与外交需求,是当时的最佳选择。它不仅是历史的延续,更是新中国面向世界的象征。

如今,北京的环境问题已显著改善。植树造林、节能减排让雾霾与风沙逐渐退却,天空重现湛蓝。雄安新区的建设,更有效缓解了北京的人口与交通压力。这座千年古都,正以崭新的面貌,续写着新中国的辉煌篇章。从北平到北京,从历史到未来,这座城市的每一步,都镌刻着时代的印记。