倘若你穿越回春秋时期,会选择到哪个国家。

估计不少人会选齐、晋、楚、秦等大国。毕竟春秋时期,是大国争霸的时代。

当时,名义上的国际协调领导者周天子无论是实力还是声望都大不如前。诸大国纷纷打着“尊王”“攘夷”的旗号,相互博弈,霸业迭兴。

可万一你不巧穿到了一个小国,成为这个国家的君主,会咋样?

那估计感觉会相当酸爽。

因为小国压根就很难活下来。据史料记载,周初封了八百个诸侯国,在历史上留下名号的有147个;可到了春秋末,就只剩下了40个。

那些身处中原腹地的小国,更是处在大国交锋的火药桶边上,平安活下去都是一种奢望。

一些不知进退、自我感觉好到爆棚的小国,往往是死得最惨、最快的。

对此,韩非子有过很毒舌的评论:“国小而不处卑,力少而不畏强,无礼而侮大邻,贪愎而拙交者,可亡也。”

其意思是,一些小国不明白自身处境,遇到强国也不知道放低姿态,军事力量不强而非要去挑战强国,还要夜郎自大冒犯强大邻国,也不知道通过外交及时止损,像这样的国家是要亡国的。

作为这些小国的君主,你可能会着急了:这也不行,那也不行,各方还在拼命挤压生存空间,那我能咋办呢?

就比如说如今的乌克兰,在地缘政治挤压中,昔日的和平安宁一去不复返。起初尤先科在2004年乌克兰总统大选中说:“我这张脸就是乌克兰的真实写照。”但事实证明,乌克兰随后的局势,并没能变得更好,而是陷入了局部冲突的泥沼。

难道小国在大国博弈之间,就没得选择,只能老老实实沦为棋子吗?

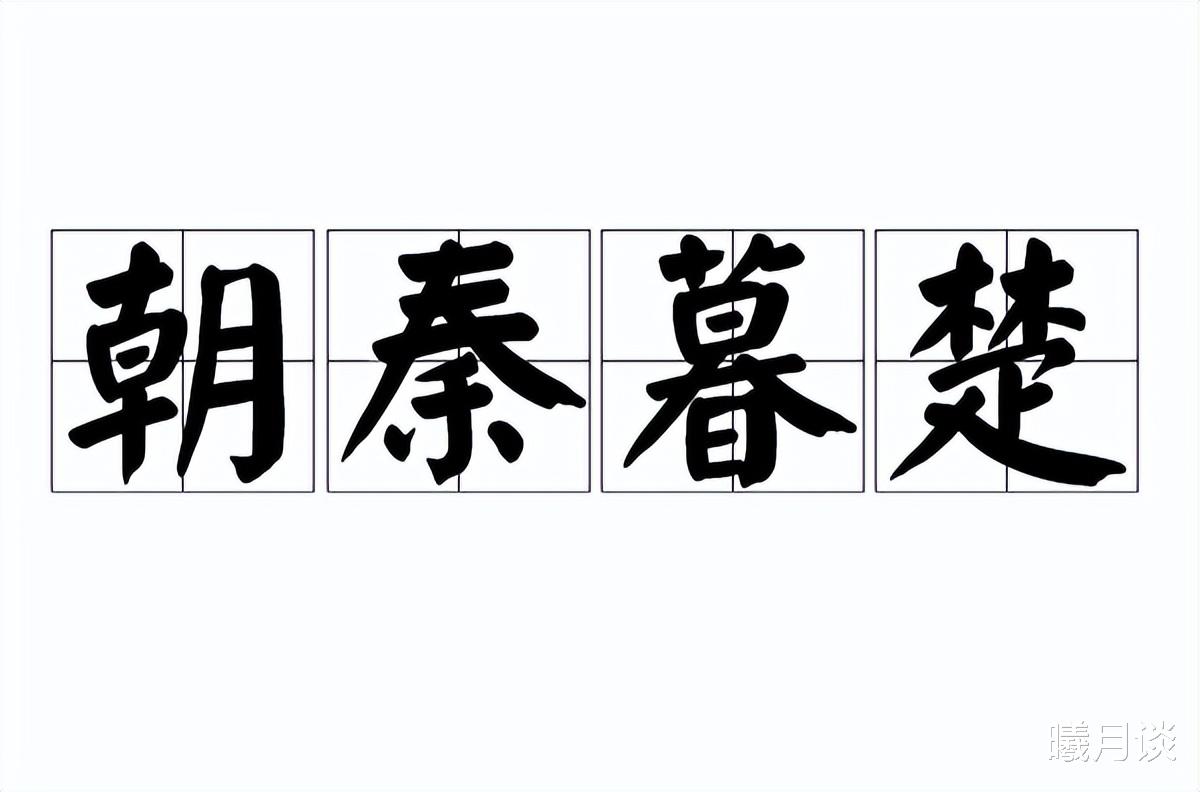

并非如此。让我们来看看当时小国的优秀代表郑国,是如何利用“朝秦暮楚”的战略、出色的外交理念和果断的行动,拒绝大国PUA,游刃有余地在自由与安全中游走,成为春秋时期中小国家外交中最靓的仔。

小国外交以求存

一根筋的宋国郑国有个邻居,宋国。两个国家是难兄难弟。

一、天生的大冤种

郑宋都地处华北平原腹地。这里优势很明显:土地肥沃,气候温暖,雨水充沛,农业很发达。并且水路畅通,四通八达,交通便利。在物产丰富和营商环境优秀两个BUFF的加持下,两国经济发展得如火如荼,都成为非常繁华的商业中心。

但劣势也很明显。这两国地处华北平原最平坦的部位,基本上无险可守。要是惹恼了大国,人家就能带着军队长驱直入。

这种情况下,作为小国,显然只有抱大腿了。但问题是如何科学地抱大腿?

宋国做了一种尝试。

虽然“春秋无义战”,但宋国偏偏独具一格,打出了“忠孝仁义”的大旗,就好似出淤泥而不染的白莲花。

可这人设在泓水之战中,不幸被宋襄公给玩崩了。宋襄公的迂腐顽固,成为大家的笑柄。

后来宋国在打仗中灵活了些,但在外交领域,一如既往地忠厚可靠。

他抱上谁的大腿,就认准不放了。

齐国称霸时,宋国跟齐国签订盟约,然后就死心塌地跟着齐国干。搞得齐国都被这个小弟感动了,将其视为副手。

等到晋国称霸时,宋国又一根筋听晋国的。“诸侯唯宋事晋”,所有诸侯国中,只有宋国最听话。只要赶上晋国讨伐诸侯,宋国总是第一个响应,甘当马前卒。

宋国这么做,在局势稳定时期,那一点问题没有。可问题是春秋中晚期,城头变幻大王旗,国际局势诡谲多变。

宋国这么忠诚实在,万一碰到某些天生就特爱算计的国家,会不会因为利益将其给卖了呢?

喜欢和大国搞绑定,宋国输得很惨

二、一根筋外交差点亡国

麻烦说来就来了。公元前595年,晋楚争霸,楚国挺进中原,起手就先打宋国。

宋国一看,晋国老大的敌人楚国来了,那必须得打啊。

很快就打不过了,宋国赶紧找晋国求援:老大,敌人楚国来袭,我跟他打了一阵,现在有点撑不住了,快来帮忙!

晋国一看,楚国这来势汹汹的,不好惹。多一事不如少一事。反正又没伤到自己,犯不上为一个小弟就跟楚国撕破脸。

于是晋国明面上答应救援,但心里压根没打算出兵。

可宋国还是相信老大的。于是既不议和,也不投降,就在那死守孤城。

这一守就是九个月,直到宋国都城油尽灯枯,人们“易子而食,析骸以爨”。

宋国这才意识到,再耗下去,是要亡国的。于是赶紧投降楚国,危机才得以解除。

有了差点亡国的惨痛经历,宋国想到了改弦更张。于是过去的主战派一时性情大变,开始提倡“peace and love”。

宋国大将华元和向戌化身为和平使者,发起了弭兵运动。

他们通过在列国间的来回斡旋,最终奇迹般地调和了晋楚矛盾,让诸侯们得以喘了口气,休养生息。

但和平是短暂的。晋国和楚国都是务实的现实主义者,谁会出于国际道义接受一个小国的价值观呢?

宋国最终并没能因为倡导和平而独善其身,而是在大国纷争中快速衰亡了。

小国外交是个难度颇高的技术活

郑国该咋办?郑国境遇比宋国更糟糕,因为它的地理位置太正。

如果说中原地区是天然的决战场,那么郑国就是战场正中心的插旗之地。

但凡齐楚或是晋楚之间想进行大规模战争,都得从郑国过,否则不是道路崎岖,就是得绕大圈子迂回而行。

近代古文献学家杨伯峻有过如是表述:

“欲称霸中原,必先得郑,当晋、秦争霸时,郑为晋、秦所争,今晋、楚争霸,又为晋、楚所争。国境屡为战场,……几至年年有战事。 ”

郑国人为此发出无奈的感叹:

“天祸郑国,使介居二大国之间,大国不加德音,而乱以要之,使其鬼神不获歆其禋祀,其民人不获享其土利,夫妇辛苦垫隘,无所厎告。”

这是老天要降祸给郑国啊,让它夹在晋楚两个大国中间。而大国呢,不仅没能带来和平,反而用战争来要挟结盟,让郑国积贫积弱。

就像两口子吵架考验邻居一样。郑国处在大国的来回拉扯中,一不小心就会局势失控,彻底凉凉。

有什么办法能从危险境地中摆脱出来吗?

地理位置很尴尬的郑国

一、小国的自我修养

公元前597年,郑襄公吃了个大苦头。

因为郑国和晋国结盟,楚庄王亲率楚军北上讨伐郑国,将郑国都城包围了3个月之久。

晋国坐视不管。郑国实在坚持不住,投降了。

为了保住家业,郑襄公不得不搞了个羞耻的投降仪式。他光着膀子,手里牵着一只羊,迎接楚庄王进入都城。

然而除了外形上的COSPLAY,郑襄公还得跪着唱征服:

“我不能在您边上侍奉您,使您一怒之下攻占郑国,这些都是我的罪过……您就让我继续在这里侍奉您,这就是我的心愿。”

尊严扫地,卑躬屈膝。郑襄公乃至郑国的尊严被狠狠地按在地上摩擦。

这让楚庄王产生了极大的愉悦感,于是就放了郑襄公一马,下令楚军撤出郑国。

这是郑国在春秋时期最惊险的一幕,关乎存亡命运。

郑襄公由此开始思考小国的自我修养。

小国存在的意义在哪?

小国就是大国之间的缓冲地带,是大国掰手腕的平台,彼此交换利益的市场。

通过对小国施加影响力,大国间能够进行低强度的博弈。只要大国之间争斗不过火,小国不灭,那么大国们就能在此消彼长之中达成某种微妙的平衡。

如果谁玩过火了,让小国消失了,那么图穷匕见,双方冲突就随时可能白热化,全面战争就不可避免。

一旦游戏玩崩,不论小国大国,都很难全身而退。

所以小国,只是为大国提供博弈的空间与平台。就好比赌客一掷千金来把豪赌,赌赢了赌开心了,最多给场地提供方打赏两小钱。

胜负是大国的,命是自己的。大国胜了打赏,小国也抢不到多大甜头;大国输了砸场子,小国就要老本赔光。说白了,小国就是为大国充当打工人的角色。

假如有这么一家公司,老板擅长各种PUA,让员工与公司进行利益绑定,逼迫员工去当炮灰填坑,公司亏损了全都算员工头上,公司盈利了给员工分点汤。

这样的公司,你会去吗?

在这一点上,乌克兰和郑国有某种相似之处,它们都面临国际职场的PUA。

郑国最好合理打工,拒绝PUA,反对甩锅。这才是小国的自我修养不是?

小国帮忙打打工可以,可如果大国屡屡越过底线搞PUA,小国又何苦要全盘接受呢?

晋楚争霸打得不亦乐乎

二、郑襄公的选择

郑襄公开始不再执着。

谁强听谁的,和谁都不做利益捆绑。

晋国听说楚国攻打郑国,派军救援。可等晋军到了黄河,楚军已经撤退了。

——这一点上,晋国演的痕迹太重。从晋国到郑国就那么点距离,3个月时间,晋军就算爬着来救都早该到了。

听说晋军渡过黄河追击楚军,楚庄王转过身来攻击晋军。

楚军敢于反戈一击,说明其战斗力之盛。既然楚军占优势,那就听楚军的呗。

于是郑襄公帮楚国打晋国。两国齐心,其利断金,在黄河沿岸,晋军一脸懵逼地被昔日盟友郑军杀得大败。

晋国脸已被打肿。

为找回场子,晋国兴师问罪,攻打郑国。

此时晋国占据天时地利,郑国便麻溜地投降并与晋国结盟。

谁强帮谁一把就够了。

这便是成语“朝秦暮楚”的由来。

为自身利益与安全计,“朝秦暮楚”也无妨。

任何处在大国博弈中心地带的小国,都有其独特的特点和优势。

对大国而言,这些小国离自己统治中心往往较远,往来跋涉艰难。一旦出兵,会陷入两难的尴尬中:

如果将小国直接占领,就需要留下大批军队驻守,以防御敌对大国攻击和当地民众反抗,由此所需长年人财物的补给,是任何大国都难以承担的;

若只是留下少量军队监控局势,这些小国国内暗流涌动,根本无法实现有效控制。

这个两难问题,基本很难解决。如今霉菌退出阿富汗,不就是最好的例子吗?

大国的顾忌,就是身处博弈中心小国的立身之本。

接下来,郑国需要优化外交策略,从而周旋于大国之间,左右逢源。

一、小国可用的外交方案

春秋时期,诸小国也有可选的外交方案。

1、用好国际准则

国际准则是一种明规则,各国都绕不过去。若违背国际准则,就得广受各国舆论的指责。

对于小国而言,用好国际准则,就能有效保护自身。如果万一用不好,就很可能会给大国以讨伐的口实。

就好比在现实生活中,如果在公司被上司PUA,用来反抗的首选还是劳动法规,法律是最好的武器。

春秋时期的国际准则,就是礼。大家名义上还是需要听周天子的,先要“尊王”,才能“攘夷”,否则就是“非礼”。

所以但凡诸侯间征伐,需要先把“礼”上的事情梳理清楚,否则名不正言不顺的,仗就没法打。

小国如果先在礼上占据道德优势,便能得道多助,更方便争得同情,获得援军。

2、利用大国矛盾

强者步步进逼,弱者如果自身不足以抗衡,可以利用强者间错综复杂的矛盾巧妙周旋,用以保全自己。

在晋楚争霸时,郑国基本上选无可选,从晋则楚怒,从楚则晋怒,处境十分危险艰难。

那么郑国可以在晋楚间多多往来,做好信息枢纽,防止信息不对称带来的严重后果。

通过足够的信息沟通,会让各国大国明了利害关系,从而持有审慎的态度,减少过激行为。

或者以彼之矛攻彼之盾,让大国彼此直接面对,而不再为难小国。

弭兵之盟

二、教科书式的外交

接下来,郑国展开了一系列灵活的外交。

1、朝秦暮楚,从强而盟

在与大国周旋的过程中,郑国奉行“因时制宜,与来者盟”,谁强就听谁的,谁来了就和谁结盟。这个策略在实际操作中,越用越顺滑,让大国也直呼内行。

公元前564年,郑国与晋国结盟。在结盟誓词的环节,两国产生了纠纷。

晋国要求郑国在誓词中写上“唯晋命是听”,郑国以后什么都得听晋国的。

结果在两国向神明念结盟誓词的时候,郑国人以迅雷不及掩耳盗铃之势,补上了一句:“(郑国)唯有礼与强可以庇民者是从”。

——不管谁强,都跟我郑国没关系。只要郑国百姓能够过上太平日子,能够吃饱饭,那就中。

但晋国不乐意了,我是老大,你就得按我说的做!誓言你给我改过来。但郑国人却慢条斯理地回答,盟誓已经上报神明。如果誓言都能够改,那就是神明都能背叛;如果神明都能背叛,那大国又有何不可背叛的?所以也不用改了,挺好的。

晋国使节无可奈何,只好就此作罢。

晋国前脚走,楚国后脚就来了。郑国继续重复老套路,向楚国投降,与楚国结盟。

有人感觉脸部有点发热,便说:“我们才和晋国歃血为盟,嘴上血都还没干呢,现在立马就改变立场,是不是变脸变得太快了点?”

郑国执政子驷回复:“我们本来说的就是追随强大的国家,根本谈不上违背盟约。”

戏之盟后,楚国兴师逼郑,郑国便“唯强是从”,认为“今楚师至,晋不救我,则楚强亦”。于是背晋从楚。

就这样,郑国采取不拒来者、飘忽不定的外交态度,即便大国攻伐频繁,自己也不会久居其下。

外交车轮战

2、不卑不亢,独立自主

选择不站队,是需要付出某种代价的。看到郑国既与晋结盟又追随楚国,晋国也恼了。于是趁郑伯出访晋国时,将郑伯扣留了。

郑国大夫公孙申建议,立即出兵攻打许国,并宣布将另立新君,那么晋国自然就会释放君主。于是郑国开始围攻许国,仿佛对郑伯被扣毫不在意。

晋国君主一看,郑国要立新君,那么自己扣着的不就是个普通人吗?与其好吃好喝供着,不如将之放回去算了。于是第二年就释放了郑伯。

通过这件事,郑国发出了一个信息:既然我是小国,就选择彻底躺平。我啥都无所谓,连国君被抓了都无所谓,所以你们也别想PUA我了。

除了外交手腕灵活之外,郑国虽为小国,却有着自己的坚持,又并非不屈不挠,而是审时度势,进退有度。从而引导事态向有利自己的方向发展。

这便是小国的外交智慧。

3、拱大国之火,解自身难题

晋楚大国争霸,非要小国择一而从。郑国可不想做风箱里的老鼠,两头受气。

到了晋楚争霸中晚期,郑国终于总结出了一套行之有效的方法:主动挑起并激化晋楚两国矛盾,让两国有种直接干架,这样两国打得一地鸡毛,就没精力再攻击郑国了。郑国呢,安心吃瓜就好,然后直接投靠胜利一方完事。

公元前562年,国际形势紧张,晋楚两国又蠢蠢欲动。但是两国又没有下决心全面开干。可打仗的瘾又上来了,咋办?那只好先打打郑国,当作开胃菜吧。

郑国这次说什么都不想再当冤种了,于是大臣们开了个诸葛亮会。

大夫们纷纷表示,不顺从晋国,晋国肯定会来讨伐。但问题是楚国对郑国更感兴趣。等到楚国把郑国修理一顿,郑国投降了。晋国就有能以郑国叛晋亲楚的理由,前来进攻。等郑晋结盟了,楚国又会来兴师问罪。这样等待着郑国的,将是晋楚两国循环混合双打。

怎么才能摆脱这个要命的循环呢?

郑国大夫们给出的办法:在楚军打到郑国后,先与楚国结盟。然后郑国进攻宋国,引来诸侯联军反击,再与诸侯联盟。晋国看到郑国同时和诸侯们以及楚国结盟,自己却在一旁坐冷板凳,定然恼羞成怒前来进攻。然后郑国依照盟约,请楚军来救援。楚国看到晋军进攻,就自然会知难而退了。而晋军一到,郑国立马与晋国结盟。

这样楚国违背盟约不救援郑国在先,便没有了再次进攻郑国的理由。循环到此中止。

郑国颇具智慧地主动拱火,直接制造大国间的矛盾和斗争,从而引开战火,为自己争得了和平发展的窗口期。

兜不住了,就将球直接踢给大国完事

三、民众的觉醒

小国应有大民。

所谓天下兴亡,匹夫有责。作为郑国百姓,不能冷漠地坐视国家陷入万劫不复的地步。

国难当头,民众更需挺身而出。

很幸运,郑国有着这样一群颇具责任感的人民。他们清楚,和平需要靠自己去争取。

最为经典的案例,便是“牛饩退敌”。

有一次,秦国人杞在郑国掌握了都城北门的钥匙。秦穆公一看机会难得,派大将孟明视等带兵前去讨伐。

这次军事行动本来保密工作做得非常好,郑国毫不知情。可秦军就快到郑国都城时,遇到个名叫弦高的郑国商人,他当时正要贩牛到周地去卖。

弦高在此偶遇秦军,出于高度的爱国主义情感,急中生智,自封为郑国官员,说是奉命在此迎接秦军,并把贩运的牛作为礼物送上,潜台词就是你们别折腾啦,我们郑国知道你们的行动,早有准备,赶快回去吧!秦军还真让他给蒙了,也没核实身份,取消了原定的军事行动。

普通商人弦高救了郑国

结语:郑国外交智慧可供乌克兰借鉴当今的国际社会,不稳定、不确定因素明显增加。小国往往成为大国之间的角斗场,就比如乌克兰等国。

这种局势下,春秋时期小国外交的智慧可供借鉴。

宋国的做法并不可取。它死死抱着一方大国的大腿,甘为大国作马前卒。在大国支持时,也许会顺风顺水,可一旦形势有变,大国出于自身利益的考虑,必定会丢车保帅,最先将小国卖掉。

倘若小国继续一意孤行,恐怕难免会像宋国一样身不由己地被强国PUA,陷入战火无法自拔,早早陷入衰败的结局。

要想避免BAD ENDING,最好学习借鉴郑国,采取灵活变通的外交策略。毕竟局势终归都掌握在大国手中,和平安宁才是属于自己的核心利益。

只有学习郑国遇强则从,巧借矛盾,独立自主,才能有效避免大国利用利益和道德绑架,最大程度地保护好自身利益。

这样,小国才能成为国际职场上的开心打工人,有效避免成为地区冲突的导火索。通过充分发挥自己独特的缓冲器作用,从而合理有效地维护自身乃至世界的和平安宁,真正赢得世界各国的尊重。