在近代以来整理和反思通俗文学的过程中,中国知识人归纳出了一些习见的情节套路,并由此批评传统文学的审美趣味和艺术技巧。

《清稗类钞》

1917年,徐珂《清稗类钞·戏剧类》的首条“今剧之始”抨击戏之劣处在“无情无理”,举例说“杀人必午时三刻,入梦必三更三点”是“其最可笑者”之一(5011)。翌年刘半农《通俗小说之积极教训与消极教训》又提到“戏子们更荒谬,‘三更三点的见鬼’,‘午时三刻的杀人’,几乎无日不有”(鲍晶 140)。

他们从文本中敏锐捕捉到了精确时刻与特殊情节的固定联结,但用心只在点破末流作品模式化写作的陈俗,并未深究相关模式形成的文学动力及其蕴含的文学价值。

中国古代小说的故事时间向来缺乏专题研究。数十年来,前修在宏观上以把握传统时间文化为主,在微观上聚焦节(生)日叙事、人物作息、仙凡时差、季节流转与时空结构等话题。[1]

这些成果丰富并深化了小说时间研究的论域。但要进一步理解时间范畴,我们仍需更多深入文本内部的个案研究作为具体切入点。“杀人必午时三刻”是文本内部的知识性设定。相关书写呈现出精确时刻与特殊情节的固定联结,为研究者提供了考察文学时间的巧妙角度。

以下将从历史来源、话语形式、文化象征、情节逻辑和叙述功能等方面考察通俗小说刑杀情节里午时三刻的文学意义。举证文本上至元世、下及晚清,题材亦旁涉演义、英雄、神魔、世情、公案、才子佳人等各门类。可见一个时点可能引出一部微观的小说史。

《礼记·王制》云:“刑人于市,与众弃之”(阮元,第3册 2873),可见在民人围观中处决罪犯的做法由来尚矣。通俗文学中当众处刑的具体时间一般设置为午时三刻。

《元人百种曲》

最早的文例是元刊杂剧《替杀妻》第四折:张千待死时唱【折桂令】“半霎儿午时三刻。弟兄子母别离”(徐沁君 776)。曲中午时三刻成为死刑执行的同义表达。《元曲选》中两种杂剧《马陵道》和《谢金吾》也有“刽子磨的刀快。只等午时三刻到来”(臧懋循 743)[2]和“刀斧手。到午时三刻。疾忙下手者”(臧懋循 607)。

这意味着至迟到元代,午时三刻已被赋予刑杀意味并成为观众(读者)的常识。降及后世,明清小说、戏曲[3]、讲唱文学[4]甚至当代影视剧都延续了这一设置。在通俗文学的反复渲染下,法场行刑的时间对社会大众来说却既不神秘也不陌生。

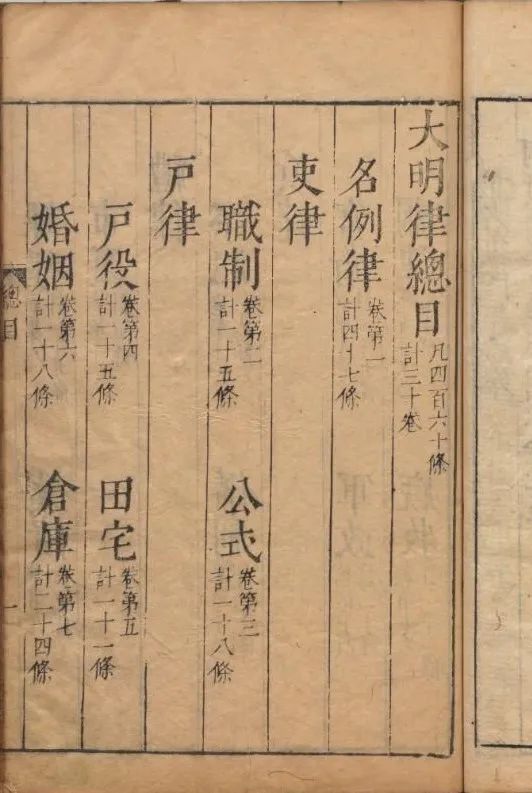

然而历代法典、政书和正史《刑法志》中却找不到午时三刻行刑的根据。存世的完整法典以唐律为最早,后世刑法的名例基本保持了唐律规模。[5]

遍检《唐律疏议》《宋刑统》《大元通制条格》《大明律》《大清律例》,皆不见午时三刻字样。[6]既然唐以来的刑法文献尚备,处刑时刻的失载恐怕不是疏忽,而是政府对之缺乏明确规定。

《唐律疏议》

永徽四年(653)《唐律疏议》[7]卷三十“死囚覆奏报决”条云:“即奏报应决者,听三日乃行刑”,即死刑经复核批准后公文送达满三日才能执行。疏云“称‘日’者,以百刻”“在外既无漏刻,但取日周晬时为限”(刘俊文 614)。“听三日乃行刑”的标准是:百刻为一日;在外行刑如无计时器则以一昼夜为一日。盛唐早期“在外”的法场不备漏刻,明正典刑就很难有统一而精确的时刻。

由此可以理解更早的《陈律》“当刑于市者,夜须明,雨须晴”(魏徵 令狐德棻 703)的粗略规定,或也因各地缺乏统一计时的能力,只好用昼夜节律为判分行刑与停刑的标准。昼夜四季长短不均,行刑时间也就不可能精确。

开元二十七年(739)《唐六典》卷六“凡决大辟罪皆于市”下有注曰:“五品已上非恶逆者……仍日未后乃行刑。”(李林甫等 189)看来盛唐晚期地方政府已有同步计时的能力。

《宋刑统》卷三十“决死罪”条下准唐元和六年(811)敕,“决囚,准令,以未后者,不得过申时”(薛梅卿 560),即宋代刑法延用此条唐敕。可见中唐到宋代都将死刑规定在未申间[8],但未明确具体时刻。元以后法典未见相关规定。

《明史·刑法志》载正统元年(1436)下令三覆奏后“仍请驾帖”方可押死囚赴法场,又有制许临刑声冤者“暂停刑”。嘉靖元年(1522)刑科给事中刘济进言:“往岁三覆奏毕,待驾帖则已日午,鼓下仍受诉词,得报且及未申时,及再请始刑,时已过酉”(张廷玉等,第8册 2317)。可见至少正统元年到嘉靖元年的八十七年里,行刑常在酉后。

刘济又云,“请自今决囚,在未前毕事”,皇帝“从之”(张廷玉等,第8册 2317)。《刑法志》亦载嘉靖七年(1528)定议“过午行刑”(张廷玉等,第8册 2317),据此嘉靖朝行刑可能在午未间。

《明史》

但《明史·刘济传》对嘉靖元年改制的记载是“诏自今以申酉行刑”(张廷玉等,第17册 5089),则行刑当在申酉间。上文三个时段只有午未间的说法与午时三刻接近。但如嘉靖前已有规定时间决囚的旧制,刘济奏事时不可能不援引家法。[9]

另从“往岁三覆奏毕,待驾帖则已日午”的记载看,当年司法和行政效率很难适应精确到刻的行刑时间。即使正统、嘉靖后简化流程并形成固定的行刑时间,也更可能是午未间、申酉间这样的宽泛时段。

另检第一历史档案馆所藏的清代档案,刑部档案中明正典刑的相关记述亦不见午时三刻字样,档案中有关午时三刻者皆是“供献”之事。[10]

此外清代刑部的“则例”和“章程”中情况也与档案类似。[11]既然现有文献缺乏午时三刻行刑的证据,现实情况大概不出两种可能:

一者有些约定成俗的行政和司法惯例可能并不备载于历史文献,而午时三刻是通俗文学编创者对某种现实惯例的约指。

再者始见于元杂剧的“杀人必午时三刻”不是切实可据的法律史知识,[12]而出自通俗文学编创者对司法程序和行刑场面的虚构。

《全元戏曲》

其实从古典刑法“明刑弼教”的立意看,行刑的关键在于起到“与众弃之”“以儆效尤”的效果,因此行刑时间的选择上首先要确保观刑百姓的便利,《陈律》“夜须明,雨须晴”(魏徵 令狐德棻 703)的规定已足彰显个中要义。无论真实情况如何,重要的是,文学语境下的行刑时间与午时三刻形成了固定联系。

即使这种联系的起源尚不明确,在文学作品里约定成俗的行刑时间仍可能逐渐形成特定的文化意义。

针对午时三刻行刑,目前流行的解释主要是午时三刻接近正午、是“地面上阴影最短的时候”“在当时人看来是一天当中‘阳气’最盛的时候”“可以压抑鬼魂不敢出现”(向志宏 56)。

还有人认为刑犯在午时三刻“势必产生强烈的困倦感”,此时行刑为他们“减轻了痛苦”(段簟 30)。

其实午时三刻的指代也颇暧昧,午初三刻约在今11点45分至12点,午正三刻约在今12点45分至13点,前者似较近正午,但阳气说和困倦说显然都是后世的想象之辞。类似的观点不少,论者不引书证、转相剿袭,不知何所据而云然。

就古典刑法对行刑与停刑的时间规定来看,相关要求主要针对季节、月份和日期层面。

先秦典籍里,《左传·襄公二十六年》云“赏以春夏,刑以秋冬”,杜预注曰“顺天时”(阮元 第4册 4323)。

《礼记·月令》云“[仲春之月]无肆掠”,郑玄注曰“肆,谓死刑暴尸也”,孔颖达疏曰“春阳既动,理无杀人”(阮元 第3册 2948),沈家本认为“不杀人,所以顺阳气也”(562)。

《周礼·乡士》曰“协日刑杀”,郑玄注云“和合支干善日”(阮元 第2册 1891)。由此可见,三代用刑有合杀之季、月、日与不合之季、月、日。

《历代刑法考》

根据后世史书和法典,秦以降各朝行刑与停刑的具体设计不同,但皆有相应的时间规则,沈家本《历代刑法考》“行刑之时”“停刑日期”(555—563)与胡兴东《中国古代死刑行刑时间制度研究》(112—118)言之甚详。

不过在理想的制度设计之下,实际的执行情况又远为复杂。据《元典章·刑部》“重刑不待秋分”条,“罪囚人每半年内多趱下淹住有”“不待秋分,逐旋施行呵”(陈高华等 1339),可见“秋后问斩”一类的通例也并未一直得到严格遵守。[13]

要之,经典中一些重要的宜忌原则至少得到了后世法典在条文层面的贯彻,注家对经典的解释则显示了古典刑法对行刑和停刑时间的制度设计有相应的阴阳五行学说作为形而上学背景。

这与古日者择吉避忌的选择之术在时间选取的形式上和学术思想的脉络上颇属同调(参褚少孙补《史记》的《日者列传》《龟策列传》)。联类观之,或许刑杀时间在时辰层面也有相应的形而上学规划及其解释,可惜未能找到相关材料,无法引申。

明徐奉泉大来堂刻本《史记》

不过至少可以说,古典刑法对行刑与停刑时间在季、月、日层面的规定,正是通俗文学“杀人必午时三刻”设计的情理基础。在文献不足的情况下,本文倾向将通俗文学有关午时三刻的情节看作一种现实来源还不明确的文学虚构。

比较行刑时间的历史记载与文学想象,从“过午行刑”“申酉行刑”到“杀人必午时三刻”,死刑时间的精确化显示出通俗文学对现实生活的提炼和超越。文学时间超越了现实中宽泛时段内的任意性而赋予了刑杀情节以确定性。

这种确定性在通俗文学的集中书写下,将时间与情节的联结固定下来。刑杀情节的特定时间导出了特定时间的刑杀意味,类型化情节和叙述套路又塑造了元代以来的大众观念。

尽管这一观念可能是法律史意义上的伪知识,却在通俗文学的阅读中发挥了知识功能:围绕午时三刻展开的经典情节必须在叙述者、人物和读者的默契中才能营造间不容发的紧张感。[14]

在中国历史上,司法活动的正当性与合法性来自政治威权,而政治威权又对行刑时间加以明确而严格的规定。

《唐律疏议》卷三十“死囚覆奏报决”条:“诸死罪囚,不待覆奏报下而决者,流二千里。即奏报应决者,听三日乃行刑,若限未满而行刑者,徒一年;即过限,违一日杖一百,二日加一等。”(刘俊文 614)

《宋刑统》

《宋刑统》《大明律》和《大清律例》大略相沿。据此,死刑执行时间应在公文到后三日,无报自决、临限先决和超限后决的官僚都将获罪被刑。中华帝国的最高法官是皇帝本人,死刑判决权是皇权的一部分。

死刑覆奏制度及与之适应的严格期限是对皇权的节制也是加强:既为判决留下随时更改的余地、体现慎刑恤杀的仁德,又凸显生杀威福“取裁于上”。官僚依照法典奉行固定的行刑时间是对威权的服从和维护。

对死刑时间的严格执行也体现于文学想象,午时三刻作为更精确的规定时间得到普遍遵守。在与刑杀情节的结合中,午时三刻被赋予象征性——它是司法程序背后生杀权柄和政治秩序的具象。

以《水浒传》第四十回戴宗、宋江临刑的情节单元为例:蔡知府“早晨先差人去十字路口打扫了法场”“饭后点起土兵和刀仗刽子”。“巳牌已后”黄孔目呈上犯由牌,节级牢子将宋、戴“匾扎起”“各与了一碗长休饭,永别酒”后押解法场。江州府看刑的人“压肩叠背,何止一二千”(施耐庵,《水浒传》 532)。

《李卓吾批点忠义水浒传》

从“早晨”至“巳牌已后”,行刑场景所用的人物、场所和道具都已齐备。监斩官、刽子手、土兵、牢子、囚犯、围观者和法场、刑具、犯由牌等意象共同呈现了小说家对司法活动的想象。

叙述最后强调的是时间要素:蔡知府“勒住马,只等报来”,直到“一声‘午时三刻’”和接着的一声“斩讫报来”,方结束了临刑的情节单元。在此小说家细致铺叙死刑执行的准备程序,深刻还原了现实社会死刑仪式在设立之初即具备的表演性和威慑性,即所谓“刑人于市,与众弃之”。

午时三刻是明正典刑的时间,也是民众以法为教的时间。它同人物、场所和道具一样都是死刑执行的典型意象,也是皇家和政府威权的时间象征。

通俗小说中,午时三刻所象征的威权并不局限在人间。《西游记》第九回袁守诚点醒泾河龙王“你在那剐龙台上,恐难免一刀”“你明日午时三刻,该赴人曹官魏征处听斩”(吴承恩 116)。

小说家想象的“剐龙台”要借重人间贤臣行刑,连死刑时间也从人间照搬到天庭。唐王答应龙王梦中的请托、“巳末午初时候”独留魏征对弈,指望“过此一日,可救梦中之龙”。然而第十回魏征“正下到午时三刻”忽尔睡去、梦至剐龙台出慧剑斩龙王。

回顾唐王和魏征的两次梦境,一在“子时前后”,一在午时三刻。两个时点子、午相对,[15]都是日常作息中的睡眠时间。小说家将入梦与行刑结合在午时三刻,让注定的事件在人间、天上两方博弈中如期发生。

世德堂本《西游记》

由此昭示事皆前定、天意难违,人间帝王终究不能违抗“玉帝金旨”,即天庭的政治秩序。在此午时三刻象征着天道威权。

嘉靖《三国志通俗演义》第五十七则孙策恨于吉“能以妖术惑众人之心,遂使诸将不复相顾君臣之礼”,乃欲杀之,又从众议命其祈雨,声明“若午时无雨,即焚死于此处”。于吉心知大限将至,道“吾求三尺甘雨,救万民,吾终不免一死”“气数至此,但不能逃”(罗贯中 284)。

孙策“于鼓楼上望之”,当候吏报出午时三刻时立刻命令点火。[16]此时忽然“大雨如注”“从午时下到未时”,刑火自然熄灭。孙策恼怒之下刀斩于吉。临刑场景中,孙策在报时的鼓楼上专待午时三刻,可见这是小说家和人物默认的死刑时间。

在此小说家将降雨和火刑巧妙结合,午时三刻的雨水浇灭了处刑的火焰,也颠覆了人间君主的威权。但从下场论,于吉的生命只是延捱到了未时,结果如他所料“终不免一死”。这意味着从午时三刻引出的于吉之死与人天博弈,既颠覆了孙策的威权,又体现了于吉“气数至此”的在劫难逃,最终彰显了天意凛不可犯的威权。

司法活动倚靠的政治威权在被建立和维护的同时,也面临着被挑战和颠覆的危险。从历代法典针对不待覆奏而擅刑自专的防范看,现实中可能的挑战者主要是以文乱法的官僚集团。

《历代刑法志》

围绕死刑判决的矛盾表现为皇权向官僚集团收权、并不涉及下层社会。但在通俗小说中,官僚集团一般是威权的分享者和维护者。威权的敌人往往是以武犯禁的侠客组织。

例如《水浒传》第四十回:在蔡知府只等午时三刻行刑时,梁山好汉也埋伏在四周准备着午时三刻劫法场。时候一至,监斩官道声“斩讫报来”。晁盖所领众人只听到“斩”字便敲锣示意、“四下里一齐动手”。结果在李逵冲杀之下,“蔡九知府逃命去了”(施耐庵,《水浒传》 533)。

清中后期《五美缘》第三十五、六回,几乎照抄了《水浒传》的临刑叙述:阴阳官报午时三刻,知县道“斩讫报来”,刽子手提刀在手。此时酒楼上跳下大汉将刽子手和知县砍死,尔后官兵四散。

再如晚清《施公案》第二百二回阴阳官报午时三刻,陈知县吩咐“推下去”“快砍”,“忽听那边发一声喊,四下里噗咚咚如猛虎般的跳进五六个人来”(佚名 715)。犯人被抢走,监斩官“只吓得浑身发抖”。

这些劫法场情节里,小说家围绕午时三刻的刀光血影制造了威权与反叛、杀人与救人之间最激烈的冲突。在法场上劫囚并杀伤刽子手、兵卒甚至监斩官,正是公然造反。更有甚者,侠客往往“不管军民百姓男女大小”,杀得围观百姓喊叫“反了!快些逃命,强盗杀人呀”(佚名 716)。

劫法场的行动本身就是对皇帝、政府和社会秩序的极度蔑视与强烈挑战,侠客组织专待午时三刻“一齐动手”,既嘲讽了行刑标准时间所象征的威权,也赋予了午时三刻以反叛的象征意味。

《午时三刻》

从阅读经验出发,顺利行刑的情节基本没有刻意着墨于临刑准备。一旦文本围绕午时三刻做文章,情节一般都往行刑活动被打断的方向发展。劫法场情节中,威权在即将到达顶峰的时候突兀地转向了反叛。官府几无例外是落败一方,江湖好汉则总能克期成事、全身而退。

由此可见,小说家详写法场临刑情节正是为了铺垫和引出后文的营救行动,威权的树立正是为了在不久的将来被打破。以午时三刻为界,此前临刑的单元中各种意象都在彰显朝廷威权和法度,此后劫法场的单元中表现出强烈的反叛意识。作为界线的午时三刻是矛盾集中爆发的时刻,兼具相反相成的两种象征意味。

通俗文学中“杀人必午时三刻”的设置,具有巧妙的话语功能和深刻的象征意义。但仅从话语和象征层面分析,仍未提供行刑时间统一在午时三刻的功能解释。

《中国刑法史讲义:先秦至清代》

历代编创者接受元杂剧以来的书写传统并一同建构集体想象,是随意为之、相沿成俗,还是为了叙述上的便利?或者情节本身内涵不得不然的要求?以下讨论回到文学本位,在艺术构思和情节逻辑层面寻找“杀人必午时三刻”的文学动力。

作为预期的死刑时间,文学作品中午时三刻前后总是波折陡生。元杂剧的午时三刻全与“刀下留人”、劫法场情节伴随出现。

《替杀妻》现存关目虽未见包公改判,但其正名“贤明待制翻疑狱”可证张千未死。《马陵道》第二折庞涓午时三刻喝住刽子手、骗走孙膑的天书。《谢金吾》第三折长皇姑“劫法场走一遭去也呵”,赶在午时三刻救下杨景。

尤可注意的是,《谢金吾》王钦若(贺驴儿)是北番奸细,意在搅乱南朝。以情理论,他既欲杀杨景而后快,就不必死守午时三刻而尽可“疾忙下手者”。他既等到午时三刻,就该当时行刑,却在此紧要关头看到皇姑仪从便吩咐停刑:“不知是那个皇亲国戚来了也。等他过去了,才好杀人那。”(臧懋循 607)

后文王钦若以枢相自恃、抢白皇姑,可知皇亲国戚其实不在话下。他不合情理的一再等待,恰是皇姑及时赶到和杨景死里逃生的前提。一定意义上,监斩官遵守规定时间是在迁就“刀下留人”和劫法场的剧情需要。

这种迁就迹象在明清小说中更为明显。临刑场景中,叙述者一边交代法场上的监斩官、刽子手和死囚,一边交代法场四周混入的侠客。读者固知后文必有变故,但监斩官作为小说人物无从了解侠客劫法场的计划。否则他们就该加派官兵守卫法场,并将死囚同党一网打尽。

善成堂刊本《施公案》

以《施公案》为例:第二百回施仕伦虽知富明勾连吴成等人,却未料到他们劫囚的胆量,所以棋差一着。既然官府不知法场布置的疏漏,监斩官就没有紧张的理由。但第二百二回法场报午时三刻,陈景隆唯恐不及地吩咐“推下去”“快砍”,仿佛预感到即将发生的意外。

这样不自觉的不安被小说家强加给人物,以致本不知情的陈景隆看起来与读者一样接受了叙述者上一刻的交代:“这时正交午时二刻,只争一刻开刀,就没事了。岂知祸从肘腋起,变在转眼间。”(佚名 707)

即使如此,陈景隆们还是没有提前行刑。结果是监斩官出于自己不知道的原因而焦虑,又出于自己不知道的原因(至少不止是“王命要紧”)遵守规定时间,竟成了营救者的“同谋”。

“杀人必午时三刻”的设置标示了刑杀情节预定的时间坐标,也就规定了打断行刑的各种行动的截止时限。

有意味的是,这些行动更多是在午时三刻准时发生,而非在此之前。[17]典型的“刀下留人”情节中,无论死囚是否被仓促定罪执行,营救者都适逢其会、不早不晚地出现在午时三刻的法场上。

《刀下留人》

小说家制造间不容发的巧合、最大限度发挥临刑场景的紧张感,又将其中的偶然性归结为天意或命数。劫法场情节中,营救者在行刑日前已有计划和准备、在行刑日中亦早混入法场四周,却还要等到午时三刻才“一齐发作”。同样在规定时间打断行刑,这次小说家无法在情节逻辑上将之设置为巧合。

从计划实施的可操作性说,分布法场四方的侠客必须同时动手,因此监斩官出令不失为一个简捷可行的约号。然而这归根结底是对临刑场景的自由想象,小说家既可设置其他参照作为约号,也可安排法场逐刻报时或让城镇报时刻的钟鼓发挥作用。

更尖锐的问题是,既有充分的反应时间,江湖好汉为何不提前行动?与行刑同步的营救不仅意味着己方不能有任何纰漏,还必须得到监斩官的配合。同为小说人物,侠客无从预知监斩官的动作,却对监斩官有莫名其妙的信心。好在他们一厢情愿的计划与对方的等待“不谋而合”。

在小说家的统筹下,监斩官与营救者达成默契:监斩官等待营救者而按时行刑,营救者相信监斩官而准时劫法场。两方人物表现出明显的符号性和工具性,在小说家的操纵下使矛盾在午时三刻集中爆发。

在此意义上,“杀人必午时三刻”导出了“救人必午时三刻”,两者互为前提并统摄于小说家围绕午时三刻制造紧张感和悬念的整体艺术构思中。这就是“杀人必午时三刻”的文学动力。这一模式成立的前提是“午时三刻”在话语形式上的精确性和象征意味上的普遍性。

值得品味的是,如果编创者不受旧套的牵制而设计监斩官提前行刑或营救者来迟一步,是否可以制造更激烈的冲突和更迷人的悬念?就情节发展论,如《水浒传》第四十回宋江死在法场,后文自然无以为继。

《五美缘》《施公案》等作中的次要人物未能获救则不失为一种可取的设计。可惜古代小说家未能充分开掘这一方向的艺术潜力。

京剧《斩黄袍》中,韩龙明知时辰未到,公然斩了郑恩,“管他到与不到,将郑子明拿去开刀”(北京市戏曲学校 26)。由于全剧重心在郑妻陶三春兴兵复仇,韩龙提前行刑的动作并未呈现实际的情节意义。设使叙述能从郑恩妻、子的救援不及转入一怒复仇,情节起伏将会更加跌宕,人物的懊丧和愤恨亦将更加强烈。

清中叶《野叟曝言》第一百一十回,文素臣听说白玉麟被杀、“急问行刑日期”,得知是“昨日午时三刻”,不免“拊心大恸”(夏敬渠 1329)。此处情节的巧妙是悬念出现于午时三刻后。过了预定的行刑时间,素臣仍不知玉麟生死。从素臣的迟到发挥,小说家大可继续探索人物的内心深度并调动读者的阅读焦点。但文本随后交代“昨日紧报到了,连囚都没决成”(夏敬渠 1329),救护行动正当其时。围绕行刑时间的焦虑和悬念旋即解除,叙述又回归了传统套路。

汇珍楼刊本《野叟曝言》

晚清《续济公传》第一百三十四回,监斩官到午时三刻故意“耽延了一息”也未等到济公,只好下令“开刀”。幸有掌刑官传令时“接连的几个喷嚏”,济公这才赶到。营救者的迟到因法场变故而成为一场虚惊,“要不是这点过节,再有几个头也杀掉了”。

对此小说家现身解释:“是看这回书的人,没一个不晓得,这是徐家父子该因不派过铁,我做书的也何尝不是这个意见。”(坑余生 547—548)

如此设计本为凸显情况危急和济公神通广大,可就如《儒林外史》第三十八回郭孝子一个喷嚏吓跑老虎一样太过儿戏。这处巧合未能营造冲突和悬念,也未见得平添笑料,只是显得油滑。

明清社会普遍使用的计时器是漏刻,普通人的时间话语一般只精确到刻[18](一刻约当现代15分钟[19])。

中国人的单位时间,从精确到刻至精确到秒,古今悬隔了九百倍。习惯了随处可见的钟表及其象征的现代时间制度,我们注定无法跨越时间意识上的“时差”体会古人的时间感。与现当代文学中动辄精确到秒的叙述相比,通俗小说中的午时三刻显得粗略多了,但在当时它是相当精确的赋值性表达。

总结看来,午时三刻的情节功能正在于提供了一个精确的行刑时间,使行刑与营救两种行动在故事时间线上有了明确节点,小说家可以围绕这个节点从容地调动人物、安排情节并引导阅读悬念。

《大清律》

由此而论,这个在小说史上约定成俗的刑杀时间究竟是午初刻还是二刻、三刻其实在艺术效果上并无差别。如果小说家不考虑书写传统和接受习惯,直接在文本中颁布新的情节规则,午时三刻也完全可以被其他时间符号替换。

“杀人必午时三刻”意味着围绕行刑的各种悬念总是被保留到最后一刻。这一传统塑造了小说家的思维习惯和读者的阅读期待。由于午时三刻的行刑—营救是情节焦点,此前布置法场与计划营救的情节一般都被小说家自觉或不自觉地以午时三刻为终点、以倒计时形式正叙展开。

纵观文学史,《水浒传》细致跌宕的临刑场景代表了明代通俗文学的新高度。[20]小说家调动读者对死囚下场的期待,在逼近午时三刻的叙述中不停引逗他们的好奇心、延宕他们的阅读满足,从而确立了通俗小说“只等午时三刻”的倒计时叙述经典范式。

沿此我们可以深入讨论通俗小说中微观时间设置的叙述功能,并考察古代小说家驾驭时间的艺术水平。

《贯华堂第五才子书》

《金圣叹批评水浒传》第三十九回(百回本第四十回)前有批语:“写急事不得多用笔,盖多用笔则其事缓矣。独此书不然,写急事不肯少用笔,盖少用笔则其急亦遂解矣。”(施耐庵,《金圣叹批评水浒传》 742)《水浒传》以前的小说家尚未措意于午时三刻行刑自带的倒计时叙述效果,但知“写急事不得多用笔”。

如《三国志通俗演义》第五十七则,孙策上鼓楼等待,“顷刻”候吏已报午时三刻,情节简略而缺乏铺垫。

《水浒传》临刑场景的倒计时叙述所以复杂精彩,要在“写急事不肯少用笔”的叙述手法。此回开头,吴用向晁盖众人解释戴宗此行的“脱卯处”、计议“连夜下山”。稍后蔡知府果然识破戴宗破绽,又听黄文炳进言“若不早除,必为后患”“免得梁山泊草寇来劫牢”,判戴宗、宋江“谋逆之人,决不待时”(施耐庵,《水浒传》 531)。黄孔目用尽托词,蔡知府准拟五日后施行。

叙述略无过渡,立刻到了“第六日早晨”打扫法场。开头交代晁盖众人下山前戴宗“已走过五百里了”,读者自然好奇他们能否及时赶上。叙述者却省略未表梁山泊与官府两方在数日内的行动、紧接以行刑当天的情节,加快了叙述节奏。如金批所言,“使读者乃自陡然见有第六日三字,便吃惊起”(施耐庵,《金圣叹批评水浒传》 743)。

第六日的叙述从“早晨”开始,直到午时三刻冲突爆发,中间叙述者忽然耐心地叙起各时间节点上主次人物的行动,描写细致到节级牢子为死囚胶水刷发、网角插花的程度,与此前一笔带过数日的概述形成了先急后缓的叙述节奏。

《非常说法:中国戏曲小说中的法文化》

不断逼近午时三刻的倒计时场景中,叙述者不厌其烦地介绍各色人等的不同动作。这些细节描写紧扣情节主线,与后文人物命运息息相关。读者牵挂戴宗、宋江的下场,就不能不被它们吸引。

如叙述从法场上“只等午时三刻监斩官到来开刀”过渡到法场四周各路人马围聚喧哗时,以对话的形式交代了这场渗透行动。此际读者对晁盖众人行踪的疑问犹然未解,只能朦胧猜测混入法场的丐者、使枪棒卖药的、脚夫和客商四伙人是梁山好汉乔装。

新的悬念随即升起:如果他们确是晁盖众人,后文将会如何发难?至此读者更加期待有关冲突的叙述早些到来。随着午时三刻临近,情节中的紧张感陡然升扬,时间范畴在不断强化的悬念中被主题化并在情节中具备独立意义:午时三刻与行刑情节的联结,使其不仅成为阅读动力吸引着读者,也成为叙述目标牵引着叙述者。

叙述者却不停挣脱、试图晚些到达最后一刻,这令读者急急生起的悬念无处着落。金圣叹夹批说“偏是急杀人事,偏要故意细细写出,以惊吓读者”(施耐庵,《金圣叹批评水浒传》 749)。

《法说水浒传》

从情节展开的进程论,“细细写出”的细节描写和人物对话成功延宕了午时三刻情节高潮的到来。以致读者越想知道后文矛盾爆发与解决的方式,阅读期待就越是被打破,情节悬念就越强。从“早晨”打扫法场起、至监斩官说出“斩讫报来”结的临刑情节中,金圣叹十五次夹批“急杀人”或“急杀不可当”,可以为证。

在此小说家展示了其对艺术规律和接受心理的把握:情节冲突爆发前的铺垫多少、蓄势长短,关联着情节高潮的强弱。悬念维持长度和紧张程度也关联着悬念解除时满足感的强度。

“写急事不肯少用笔”的叙述手法,本质是在刑杀情节的紧张氛围中铺叙大量看似是游词浮笔、其实丝丝入扣的细节,展开场景中矛盾的蓄势过程,以此延宕高潮、保留悬念并抬升阅读满足。

设使此处笔法如回前金批所说,在“水穷云尽之际”以一句“只等午时三刻,便要开刀”(施耐庵,《金圣叹批评水浒传》 742)带过,不免将消解情节中的紧张感,即所谓“急亦遂解”。

不过“细细写出”的细节不应游离于主线之外,否则它就无法吸引读者、不能形成对情节高潮的有效铺垫,也就真的成为拖沓啰嗦的游词浮笔。

如《施公案》第一百九十九回的结尾已到午时二刻,行刑在即、箭在弦上,之后第二百回忽然转入倒叙、回溯吴成巧遇救兵的过程,中断了倒计时叙述。此间穿插的卖解、打架等事,旁逸斜出,反泄掉了连贯情节中本具的紧张感。第二百一回结尾“里头阴阳官正报午时三刻。不知富木匠生命如何,且看下回分解”(佚名 714),利用章回小说的体制特点,在午时三刻前将连贯的情节段落生硬截断。

《明代白话小说法律资料研究》

但这样的延宕只是程式化地拖延结局、强留悬念,起不到“惊吓读者”的效果[21],反落“多用笔则其事缓矣”的窠臼。其他作品的同类情节往往等而下之,使经典范式失去活力而陷入平庸陈腐。在此意义上,徐珂们“无情无理”的讥评也不为无据。

在百回本《水浒传》面世后的数百年里,通俗小说的刑杀情节中罕有围绕午时三刻展开的倒计时叙述。这一范式直到晚清才被小说家重新发现,并在新的时代背景下发生了值得注意的变化。

仍以《施公案》为例:第二百一回吴成计议午时三刻“一齐发作”。四人刚要“轧进”法场,却被官兵喝住“谁也不能挤得进圈子里去”。此时已报午时二刻,吴成只好提前发动。吼哮厮打之际,“里头阴阳官正报午时三刻”(佚名 714)。法场形势与劫囚计划的出入、侠客们一刻之内间不容发的危机,是前辈作手所未涉笔的新方向。

《法眼观水浒》

另外《续济公传》一百三十四回从午时一刻到三刻的逐刻报时也比《水浒传》中“早辰”“饭后”等时间交代更准确,使倒计时叙述的线性展开有了更均匀而连贯的确定节点。死刑的倒计时叙述在晚清的重现和新变可能来自时间观念与制度的更新,其中是否体现了区别于古代文学的时间感甚至是现代性?相关问题还有待继续研究。

最后值得一提的是,倒计时叙述中关于时间的焦虑弥漫在行刑与营救的两方之间,巧妙挑动着读者的心弦,然而小说家的笔触却几乎未及于临刑的囚犯本人。

《水浒传》第四十回宋江和戴宗被推出牢门、押往市曹,一个“只把脚来跌”,一个“低了头只叹气”,直到他们被晁盖诸人救下、背到江边庙里,宋江“方才敢开眼”(施耐庵,《水浒传》 535)。

囚徒视角在午时三刻前后的缺席意味着其与监斩官、营救者呈现出同样的工具化,而他们从煎熬愁恨到劫后余生的心理变化可能有更值得开掘的艺术潜力,如受刑的当事人如何看待生命即将终结的可能结局?他们是否期待自己被解救、援兵到来的时候作何感想?

这方面只有《续济公传》稍有措意,但仍未获得本应达到的深度。如果攻守两方人物的观念化因情节的紧张精彩而尚可接受,那当事人的反应被忽视实在有违常情。

普鲁斯特说,“一小时不仅仅是一小时,它是一只装满了芳香、音响、打算、气氛的花瓶”(伍蠡甫 林骧华 131),生动说明了时间聚合各种叙述要素的功能和特质。

明清通俗小说的系列文本围绕午时三刻形成了趋同的知识设定和情节设定,规定了行刑与救援故事发生的特定时间。这一特殊故事时间内涵着特定的叙述要素和人物关系,所以提到午时三刻读者自然联想到法场这一场所和刑具、犯由牌等道具以及监斩官、刽子手、兵士、牢子、囚犯、围观者和救援者等人物,还有“只等午时三刻”的经典情节与叙述范式。

《“三言”中的法律》

这些联想内容正是同一文化语境下的小说家和读者共享的文学资源,也可视为从文学时间延伸、辐射出来的一些“周边”。

如果借用社会学术语“场域”描述时间“容器”盛贮的“周边”衍生现象,或许可以说,是围绕午时三刻的(伪)知识生成了一个叙述场域,它内涵着编创与阅读双方广泛接受的情节逻辑、造就了午时三刻的丰富的叙述功能和经典的叙述范式,是小说家编创、人物行动、读者接受的前提和框架。离开它,故事不能发生、人物行动没有依据,小说无法被理解。

由特殊故事时间统摄的叙述场域还有很多,最典型的无过于各种民俗节日。举例来说,正月十五前后的元宵节素有张灯、百戏和游行的风俗,朝廷功令亦解除了元宵节间的宵禁,也就打破了日常生活的夜间秩序。小说家利用这个“鳌山彩结”“金吾不禁”的夜间设定暂时解除了人物活动的时空限制。

《水浒传》第七十二回宋江趁“人物喧哗”(施耐庵,《水浒传》 938)、夜幕遮蔽而潜入了东京城,甚至在李师师家遭逢宋徽宗。

《喻世明言·张舜美灯宵得丽女》张舜美在上元佳节的月夜灯夕下闲游,偶然相值刘素香。

《警世通言·小夫人金钱赠年少》张胜在明月当空的元宵伙游灯市,归途独自遇到了小夫人的鬼魂与之纠缠。要之,来自现实经验的时间规则在文本中打破了底层与上层、男性与女性甚至生人与亡魂的界限,使不同身份的人物同时在场并引发情节冲突。

元宵场域包含现实中狂欢经验的投射、呼唤着即将到来的情节高潮。明火与夜游是元宵情节戏剧性转折最核心的引子、线索、标志或结果,小说的情节悬念与阅读焦点集中在元宵欢会的有情人将经历何种考验、能否终成眷属?闹元宵的好汉们会如何大显身手、下场怎样?

类似的,清明有踏青、扫墓的风俗,其功能与元宵相近而有自身独特的文化背景与文学内涵,只是元宵情节多发生在夜晚的城市空间而清明情节多发生在白昼的山水空间。作为叙述场域的午时三刻不是11点45分或12点45分的那个时刻,它有约15分钟的长度——这比起元宵节、清明节当然长短不侔,但它们本质上都是时间(伪)知识建构的叙述场域。

在明清通俗小说中,绝大多数时间细节琐碎、杂乱地分布在文本的各个角落,融入叙述、情节、人物和环境等范畴,并在与这些范畴的纠缠、混杂中呈现自身。

《中国死刑制度史》

午时三刻作为一个用计时器刻度表达的赋值性时间词,是小说中(可替换)的一个精确时间的符号。它为刑杀情节确立了一个精确时间,从而实现了自身在情节中的独立意义。“杀人必午时三刻”这个被传统文人和近现代学者视为弊病、屡加嘲讽的陈词俗套,自有其独特的文学意义与审美效果。它塑造了元明清以至当代社会的观念历史,是小说史上的独特景观。

《水浒传》以后的作品再难企及经典范式的高度,问题主要在后世小说家只取用午时三刻与刑杀情节的形式联结,而未在临刑场景的设计上取得突破。

注释:

① 1995年杨义《中国古典小说史论》提及了六朝志怪中“仙凡时间的悬殊”和《儒林外史》“瞬间百年”的时间设计。1996年浦安迪(Andrew H. Plaks)《中国叙事学》在讨论奇书文体的结构时讨论了“以时空为框架的布局法”,尤其是“运用季节循环来作为小说布局的基点”的“时间图式”。2009年李桂奎《中国古代小说叙事三维论·时间论》是中国学界从时间角度考察古代小说叙事特色和艺术成就的第一部专论,提出了“时期循环”结构、“天时观念”与兴亡律、百年“天数”周期等新命题,并具体分析了《水浒传》《聊斋志异》的“夜化”叙事。2020年李远达《“歇午”与“夜宴”:〈红楼梦〉微观时间设置的叙事潜能与文化意蕴》从人物作息与养生知识的视角考察《红楼梦》中“歇午”“夜宴”两类场景。

② 按杂剧中的“孙庞斗智”故事在讲史中亦有流传。明代《孙庞演义》第六回庞涓午时三刻前停刑、骗出孙膑天书,情节与《马陵道》相合。《演义》继承自元代讲史“全相平话”中失传的《七国春秋前集》,是元代通俗文学已有“杀人必午时三刻”的旁证。这一设置究竟起于小说还是戏曲则不可知。

③ 明清水浒戏如《水浒记》、西游戏如《进瓜记》《钓鱼船》《升平宝筏》皆有午时三刻行刑场景,本于小说。《清车王府藏戏曲全编》中,《飞杈阵》《京遇缘》《双节烈》《血手印》等剧本亦见此等情节。

④ 粗检“中国俗文库初集”,涉及午时三刻行刑的宝卷有《龙图宝卷》《窦娥宝卷》《白兔卷》《百鸟图宝卷》《雌雄盏宝卷》等共计十八种。评话小说《清风闸》和弹词小说《再生缘》也都有此情节。另外石派子弟书《包公案铁莲花》第十四回有“待等到,午时三刻就要受刑”之语(陈锦钊辑录 7505)。

⑤ 沈家本说:“隋以前书多散失,惟《唐律》独存完全无阙。论者咸以唐法为得其中,宋以后皆遵用,虽间有轻重,其大段固本于唐也。”(43)

⑥ 现存全部的唐前文献中几乎都找不到午时三刻字样,因为十二时辰与漏刻的配合使用要到南朝梁以后。参《中国古代时制研究及其换算》(陈久金 123)。

⑦ 关于《唐律疏议》律条和律疏的撰作年代,迄无定论。此处引文不见永徽以后避讳和地名、职官,姑视为盛唐早期文献,其所规定亦与下文开元二十七年(739)《唐六典》不同。

⑧ 古人的时间意识较今人显得疏略。所谓“未后”,可能指未初后,也可能指未正后。所谓“不得过申时”,也不知是申初前还是申正前。话语形式的模糊导致具体指涉无法深究。后文论述亦如此。

⑨ 据《刘济传》,刘济上奏提早行刑有速决廖鹏父子及王钦、陶杰等人的政治目的。如果当时有午时三刻行刑的成例,刘济只需申明旧制。

⑩ 道光三十年正月清宣宗驾崩,七月处暑,掌仪司知会午奠仍以“午时三刻供献”(档号05130020001860038),八月秋分亦然(档号05130020001860129)。

11《钦定六部处分则例》《大清会典》《刑部通行章程》皆是。

12 作为特定时点出现在历史文献中的午时三刻,涉及经筵进讲与皇室丧仪等事,都和刑杀无关。

13 《唐律》以来,罪涉“十恶”的犯人方属“决不待时”之列,余者皆在秋后行刑。

14 刘勇强《小说知识学:古代小说研究的一个维度》指出,小说中的知识“不可能全面”“也不一定完全正确”,但它往往是“小说家构思的基础”“特定细节的要件”“情节进程的一个不可或缺的要素”“情节发展的条件”(60—62)。他的《“小说知识学”的艺术基础与批评实践——以明清小说评点为中心看“知识”维度在小说研究中的运用》又指出:“但小说中的知识又不完全具有纯正的知识属性,有时甚至是错误的或是对知识有意的误用,其中还不乏小说家‘杜撰’的‘伪知识’。”(34)

15《永乐大典》第一三一三九卷“送”字韵“梦”字条下收《魏徵梦斩泾河龙》话本,其中龙王托梦但云“天色已晚”,魏徵梦中行刑但云午时。《西游记》两次梦境子午相对的设置让人想起徐珂的总结的“杀人必午时三刻,入梦必三更三点”(三更三点即今0点前后)。

16 此处情节乃据《三国志·吴书·孙策传》注引《江表传》《搜神记》敷演,但《江表传》《搜神记》未载行刑时间。毛本《三国演义》第二十九回删去了“午时三刻”。

17 午时三刻前的营救行动如明末清初《好逑传》第十四回铁中玉闯法场保下侯孝。另外《喻世明言·任孝子烈性为神》中,行刑日百姓“围住法场,只等午时三刻”。可是“将次午时”的一阵狂风后,死囚任珪“端然坐化”。任珪行刑前的自然死亡让他免于身首分离的痛苦,从后文看这应是玉帝的安排。

18 汉魏以降,在实用上都有将刻再分为分刻(分)的做法。但直到近代,普通中国人的时间感还是有赖钟鼓楼的报时,一般也就只能精确到刻。

19 明末清初改历前施行一日百刻制,一刻合14.4分钟。改行一日九十六刻制后,一刻合15分钟。

20 《也是园书目》著录《梁山五虎大劫牢》《宋公明劫法场》杂剧,皆已亡佚,不知与今传《水浒传》的劫法场情节有何异同。

21 此处公案小说生硬的文本分回或许与书场分回有关,但这不足否认它在叙述层面的缺点。一个显然的反例是《水浒传》也有书场来源。