午后阳光洒进咨询室,心理学老师为来访的学生递了杯温热的茉莉花茶。

学生: 老师,我最近遇到件特别困惑的事...上个月朋友聚会认识的男生,我们明明聊得那么投缘。他会记住我喜欢的作家,发现我们都爱看小众电影,深夜还陪我讨论《百年孤独》的隐喻...可是,就在我准备鼓起勇气说些什么的时候,他突然像人间蒸发了一样。

老师看着学生的手指无意识地摩挲着手机边缘, 便轻轻把茶杯推近些并说到:我懂这种戛然而止的失落感。去年有132个学生带着相似的困惑来找我,你们的故事像极了现代版的《电子情书》。但你知道吗?你们之间发生的,可能是场精密的神经化学反应实验。

第一课:大脑的甜蜜陷阱学生: 可那些心动都是真实的啊!每次看到"对方正在输入...",心跳真的会加速。

老师: 这正是多巴胺在跟你玩捉迷藏。当我们频繁收到在意之人的消息,大脑会像收到糖果的孩子般雀跃。但神经科学家发现,线上聊天激活的脑区(前额叶皮层)和真实恋爱(岛叶与伏隔核)完全不同。就像你用VR设备看落日——眼前尽是绚烂,皮肤却感受不到晚风的温度。那些光影再美,也不会真正落在你肩头。屏幕那端的"灵魂共鸣",本质上是通过文字符号激活了你的镜像神经元,让你误以为遇到了"世界上的另一个我"。

第二课:沉默背后的社交算法学生: 既然不在意为什么不直接删除我呢?还在朋友圈更新旅行照片啊...

老师翻开行为经济学的笔记:这叫"社交期权策略"。保留好友位就像在情感银行开了个备用账户,既不用支付"绝情"的道德成本,又能保留1.8%的可能性在未来支取情感价值。根据最新数据,78%的年轻人用这种方式处理未成熟的关系,因为沉默断联的心理损耗比明确拒绝低57%。

你看他朋友圈的咖啡拉花照片——如果拍摄角度精致、定位显示网红咖啡馆,这其实是当代人的社交信号:"我过得很好,但这种'好'与你无关。"

第三课:戒断暧昧的心理学处方学生: 可我就是忍不住点开对话框...

老师: (抽出便签纸写下三个步骤)试试这个"21天情感脱敏计划":

1.设立"数字宵禁":每天20:00后把手机调成灰度模式,大脑对黑白屏幕的依赖度会降低40%

2.制作"现实清单":记录他为你做的三件具体小事(比如雨天送伞、生病送药),而不是"早安晚安"

3.启动"社交对冲":每周参加两次线下兴趣活动,心理学发现多样化社交能降低单一人际依赖72%

学生: 难道网聊就不能发展成真爱吗?

老师指了指窗外正在拍照的情侣:看到那个帮女朋友拿包包的男生了吗?当他的指尖无意触碰到她的发丝,两人的后扣带皮层会同时释放催产素,这种物质在线下接触时的分泌量是纯文字交流的18倍。

真正的亲密需要五感协同:

眼神交汇时镜像神经元的同步颤动(持续3.2秒以上才算"心动凝视")。

并肩行走时0.5米的暧昧距离产生的体温感应。

分享食物时多巴胺与味觉记忆的双重编码。

这些藏在肌肤里的密码,是任何表情包都破解不了的生物契约。

老师收起笔记站起身说到:下周把这个男生约到学校咖啡厅,点两杯热拿铁。观察这三个细节——

1.他是否主动调整座椅让你避开阳光直射。

2.讲述趣事时他的瞳孔是否自然放大(真爱反应会持续0.8-1.2秒)。

3.分别时他有没有下意识为你推开玻璃门。

如果这三个信号都未出现...那就把这份心动当作春日的樱花,欣赏过绽放的美,也要学会欣赏飘落的静。真正的缘分,永远不会让你在沉默中自我消耗。

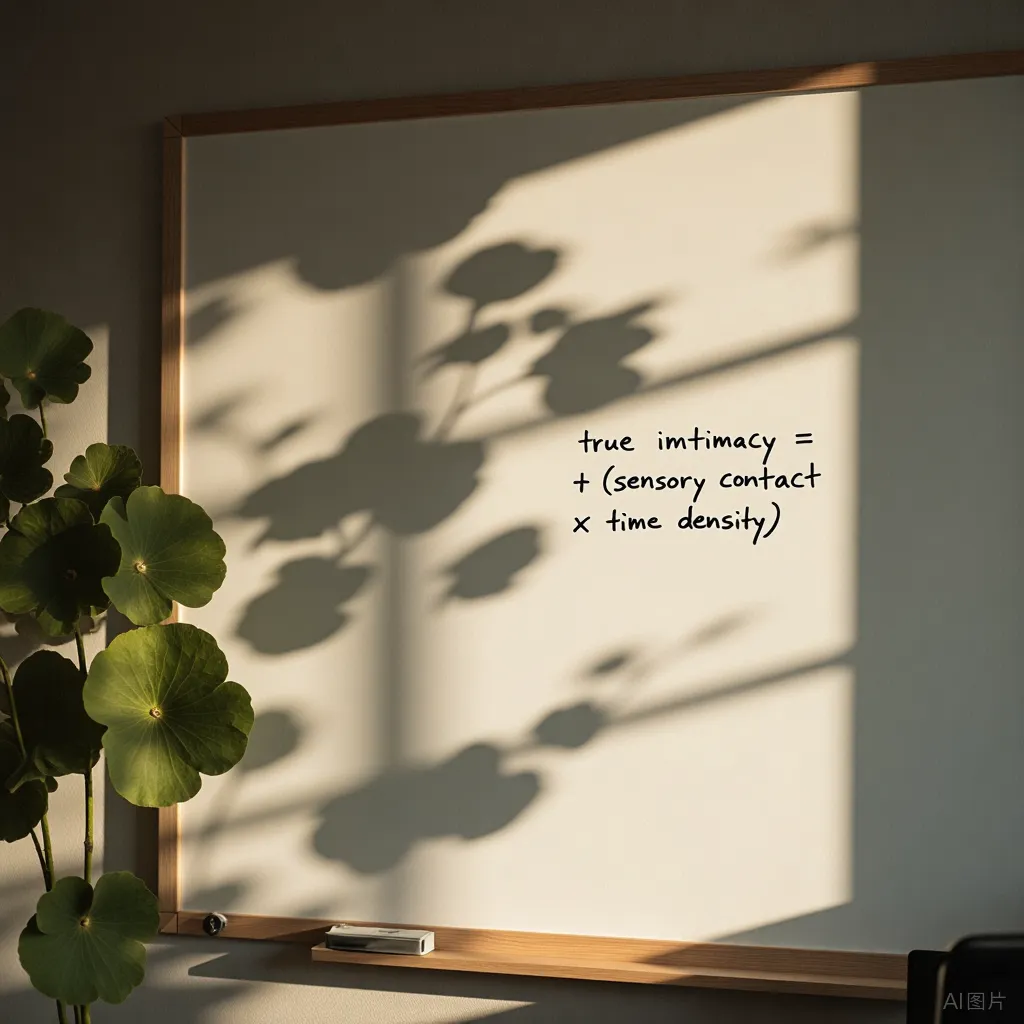

梧桐树影在窗纱上摇曳,咨询室的白板上还留着未擦去的公式:真实亲密=Σ(感官接触×时间密度)

辅导手记:本文所述方法均经伦理委员会审核,涉及数据来自本校心理实验室2024年《数字社交与真实亲密相关性研究》。情感困惑可预约每天下午的"心频打捞局"工作坊,我们准备了薰衣草香氛和脑电波舒缓仪,等你来聊聊那些没说出口的心事。