近期有新闻报道,科学家成功繁育 3.6 亿年前的笔筒树,某乎上出现了相关提问。

我一看,好家伙,3.6亿年前的侏罗纪笔筒树。

媒体又又又翻车了!

然而……

我一查,不是翻车了一两次,不是一年半载,而是翻车了无数次,长达近30年之久。

……3.6亿年前,是泥盆纪末期,早期四足动物正在登陆。

此时人和恐龙还有共同祖先,长这样:

鱼石螈(3.65~3.6亿年前)复原图

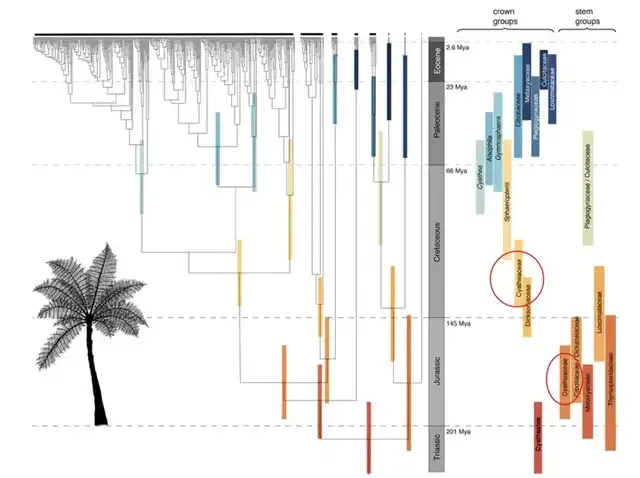

桫椤科 (Cyatheaceae)的确在侏罗纪就出现了,不过时间是2.01亿~1.45亿年前[1] [2]。

笔筒树(Cyathea lepifera)属于桫椤科白桫椤属植物,而整个白桫椤属出现在9000万年前,白垩纪时代[3] [4]。

桫椤科干群出现不早于2亿年前,冠群不早于1.45亿年前,也即现生桫椤最后共组实际不早于白垩纪,但能追溯的最早桫椤祖先则出现于侏罗纪早期

至少大多数小学生应该都知道,侏罗纪大约在1亿多年前。

相差了2亿多年,错得离谱!

某乎上的原版提问,3.6亿年和侏罗纪有着明显的对应关系:

前有4.5亿年前的震旦鸦雀,今有3.6亿年前的笔筒树。

一查新闻源,发现源头来自潮新闻,至少已经有数家媒体转载。

本来想@潮新闻 出来挨打!

但一想,媒体人缺少科学素养是一回事儿,他们至少为了避免少犯错,会原封不动地摘抄过去的信息。

这么一想,我继续检索信息源。

至少看看,媒体究竟只是搞错了笔筒树的时间,还是连侏罗纪的时间也搞错了。

果然,发现2021年人民资讯[5]上就有相关的信息:

果然离谱错误:3亿6000年,明确对应侏罗纪

「3亿6000年」「侏罗纪」,几乎可以确定这个信息和这一次的新闻是有关联的(有细微差异)。

注意!地质年代涉及上亿年的跨度,往往不会出现6000年这样的年限,最低也是1M年或0.1M年起步(也即,10万年+),3亿6000年极有可能是3.6亿年前的更早誊抄错误!

不过看到来源于「中科院之声」。

我心头不禁「咦」了一声。

果然一查。

的确有。

继续查!

发现中科院官网,也发表了相关的内容。

来源于「华南植物园」:

除了前面一模一样的错误以外,还有另外一条这样的错误信息:

「桫椤是白垩世纪时期遗留下来的珍贵树种,距今约三亿多年……」

白垩纪……距今三亿多年……

离谱!

都是华南植物园。

可以看出,这也是对一份笔筒树保育研究工作的文章介绍。

当时中国科学院华南植物园相关研究人员,发表于《园艺学》(Horticulturae)上的成果。

中科院华南植物园研究者正在对笔筒树幼苗野外回归种植

可以进一步发现,当初华南植物园官网上转载的《中国科学报》 对这个研究的报道文章(多家媒体转载),也有相似的信息:

连华南植物园都是转载了3亿年前的信息,难道我们的科研人员也犯错了吗?

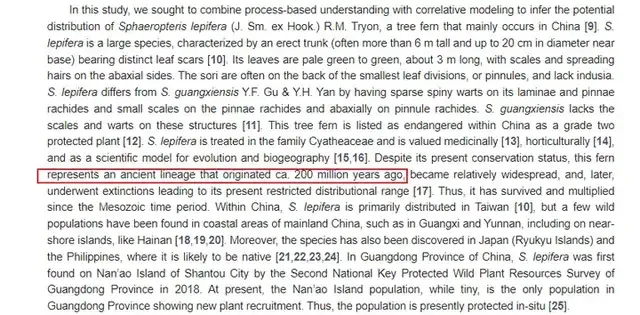

然而,点开论文可以发现,科研人员的确写了相关的年代。

但内容是:

桫椤科起源于2亿年前的侏罗纪[6]!

这个数据至少和其它相关研究比较接近[7]。

也就是说,无论《中国科学报》的记者,还是华南植物园官网、中科院官网、中科院之声,以及其它转载媒体的相关工作人员,在发表相关报道文章的时候,连论文内容都没有看一下。

他们可能仅仅随手检索了一下互联网上的信息。

但事情似乎并没有那么简单!

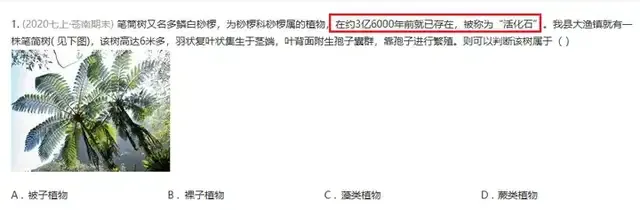

进一步检索,发现相关的错误信息竟然出现在了中学的生物学试卷上[8]:

随后我就明白,为什么可能出现在中学生物学试卷上了。

因为,这个错误简直就是代码屎山。

继续往前检索,发现过去长达20多年的时间,竟然存在大量的相同或相似的错误信息。

以下仅仅每隔5年,随机挑选大量错误新闻中的一条:

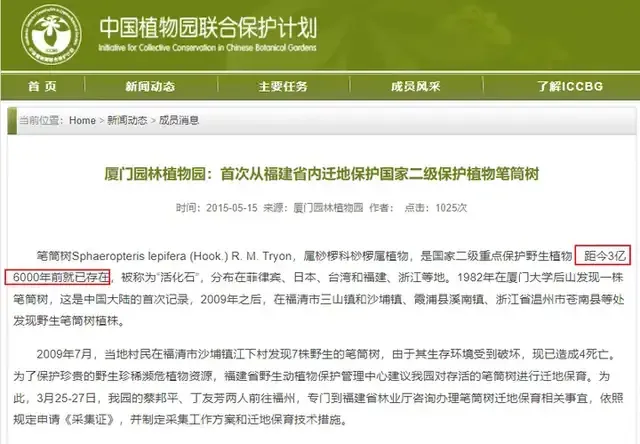

2015年,厦门园林植物园:

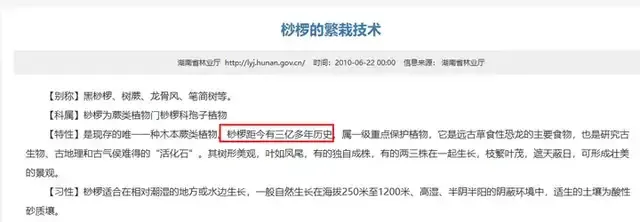

2010年,海南林业厅:

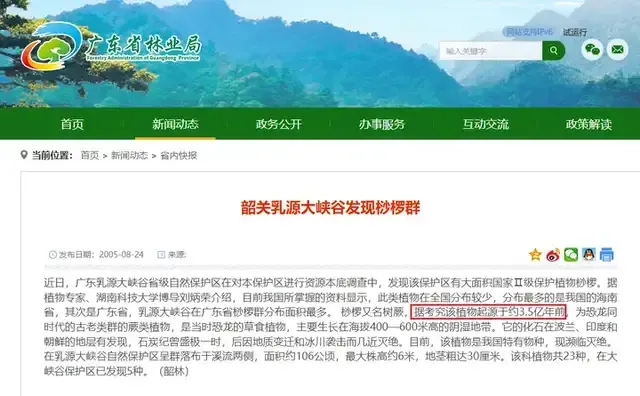

2005年,广东林业局:

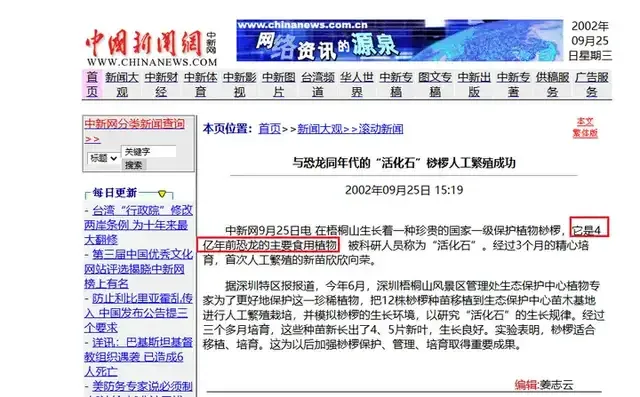

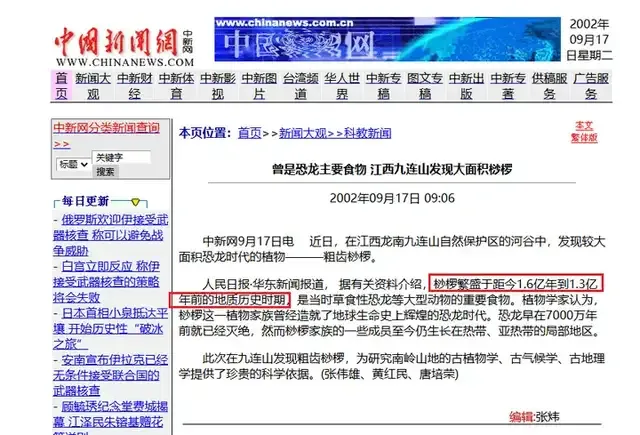

继续追溯到2002年左右,我竟然发现了「4亿年前」的信息。

实在是大跌眼镜。

好家伙,4亿年前还是泥盆纪早期,软骨鱼、硬骨鱼、肉鳍鱼都还诞生不久。

中国新闻网这个报道竟然说,4亿面前就已经出现恐龙了。

目前,我能查到的最早信息源,来自1999年新华社的一份报道[9],这已经是中国互联网早期了。

最初源头是3.6亿年,后来出现的3亿6000年的确最大可能是誊抄错误

以上出现的各种报告,有的是纸媒和互联网同时刊登的。

这个错误,很有可能是错把3.6亿年前其它树蕨的年限,安在了桫椤身上。

出现在新华社上的信息,想必已经成为后来一些媒体文章的“权威”信息源。

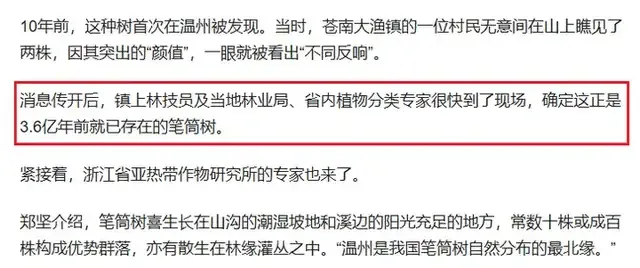

其实,2002年前后,相关的新闻报道也并不是没有正确的信息。

在有相关正确信息的基础上,错误信息依旧在相关报道中就像代码屎山一样不断迭代。

3.6亿年前、4亿年前、3.5亿年前、3亿6000年前、3亿多年前……这些年限不仅和笔筒树对应了起来,也和侏罗纪对应了起来,甚至有的还对应在了白垩纪上面。

即便是在科普教育已经比较发达、大多数儿童也对侏罗纪了解一二的今天,这个代码屎山依旧没有从媒体报道中消除。

这个错误,其实和「4.5亿年前震旦鸦雀」的错误代码屎山一样。

不一样的是,「4.5亿年前震旦鸦雀」错误信息,可追溯到2014年的中国新闻网,而今天这个则可以追溯到1999年的新华社。

可以推测,更早的纸媒时代,可能就已经有了相关错误。

这些被发现的错误信息,只是冰山一角,很有可能还有大量没有暴露出来的错误信息。

限于20多年前平均科学素养并不太高,有相关的错误信息是情有可原的。

然而这些错误迭代到了今天,有的看起来已经非常的低级。

新闻工作者至少绝大多数都上过大学,只要有心一点,发现过去错误信息其实并不困难。

说穿了重点还是态度问题。

当然,除了态度问题之外,人人都可能存在无心之失,因此,无论是媒体还是科研机构等的相关官网,涉及科学信息的内容,看来都有必要要相关专业人士的审核。

最后简单说一下笔筒树:

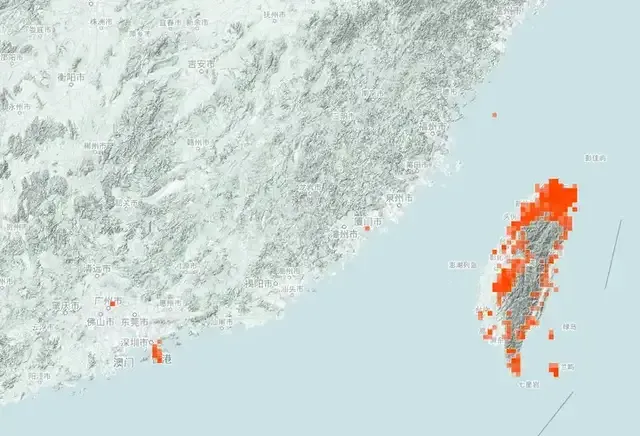

笔筒树在中国境内的分布

笔筒树形态

笔筒树除了分布于中国台湾、华南、福建等地,还在琉球群岛、菲律宾群岛、新几内亚岛等有所分布。

它之所以罕见,主要在于对温度和水的依赖。

笔筒树喜湿喜暖。

至少需要一层薄薄的水膜才能受精,过于干旱少水则难以受精。

水中存在重金属污染物,也会影响受精。

每年会产生两次孢子,分别在温暖而不炎热的 4 月底和 10 月底。

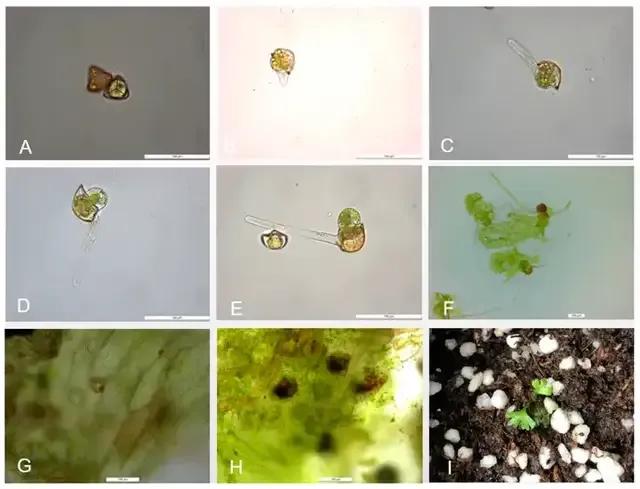

笔筒树孢子

从孢子散布到孢子体形成大约需要三个月的时间。

孢子体正好分别在夏天 7 ~8 月,以及冬天1 ~ 2 月形成。

大多数笔筒树的原生环境,1 月是一年中最低的气温(约 14 °C),也是最干燥的时期。

所以,夏季是孢子体形成的高峰期。

笔筒树孢子萌发过程

在发芽实验中可以观察到,较低的温度、干燥条件、过强光照,都会导致孢子体产生率降低。

通常,植物在实验室3~10天便会发芽成苗,笔筒树却足足需要180天的时间。

以上都是笔筒树生长困难的原因。

相关研究者克服困难保育的确值得报道。

这一次是浙江苍南县(3.6亿年前桫椤树错误信息出现在中学试卷的那个地儿)。

但更早无论华南植物园还是厦门植物园都有成功的案例(当然,二者成功保育的报道也出现了错误信息,华南植物园便是中科院官网那一次)。

相关研究的目的主要在于物种价值,绿化和潜在的经济价值。

其生长环境的湿度、光照,气温,的确有利于研究古代气候和环境(整个桫椤科都有)。通过对比桫椤化石分布,可以推测不同地质时期地理、地质、气候(光照、温度、湿度、降水)的变化等等。

◀ 喜欢本篇,点赞关注▶

《参考文献》

[1]Korall, Petra, et al. "A molecular phylogeny of scaly tree ferns (Cyatheaceae)." American Journal of Botany 94.5 (2007): 873-886.

[2]Ramírez-Barahona, Santiago. "Laurasian legacies in the Gondwanan tree fern order Cyatheales." bioRxiv (2023): 2023-02.

[3]Sosa, Victoria, et al. "Historical reconstruction of climatic and elevation preferences and the evolution of cloud forest-adapted tree ferns in Mesoamerica." PeerJ 4 (2016): e2696.

[4]Korall, Petra, and Kathleen M. Pryer. "Global biogeography of scaly tree ferns (Cyatheaceae): evidence for Gondwanan vicariance and limited transoceanic dispersal." Journal of biogeography 41.2 (2014): 402-413.

[5]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720440396362234003&wfr=spider&for=pc

[6]Wei, Xueying, et al. "Inferring the potential geographic distribution and reasons for the endangered status of the tree fern, sphaeropteris lepifera, in lingnan, china using a small sample size." Horticulturae 7.11 (2021): 496.

[7]Korall, Petra, and Kathleen M. Pryer. "Global biogeography of scaly tree ferns (Cyatheaceae): evidence for Gondwanan vicariance and limited transoceanic dispersal." Journal of biogeography 41.2 (2014): 402-413.

[8]浙江省温州市苍南县2019-2020学年七年级上学期科学期末考试试卷

[9]https://news.sina.com.cn/society/9904/042204.html