儿啊,别怨我们,兵荒马乱的战争年代,我和你爸也是不得已。我们都是快走的人了,你要注意身体。

台湾98岁的抗战老兵王道璜一生漂泊离乱,因战火被迫与怀孕的妻子一同逃往台湾,却留下年幼的长子王桐华和女儿在大陆。

时光荏苒,分离多年后年近百岁的他和妻子唯一的心愿,就是再见一面远在大陆的大儿子。2019年,在各方的帮助下79岁的王桐华跨越海峡来到台湾,终于见到了久别的父母。

父母希望将遗产留给他,但王桐华却坚持不要一分钱,这次迟来的重逢,满载着思念与无尽的遗憾感动无数人。那么,这其中有着怎样的故事呢?今天咱们就来聊一聊。

生命最后的心愿2018年,台湾老兵王道璜与刘咏兰都已近百岁,入住台湾新北市的一家安养院,身体状况急剧恶化,不得不靠流食和药物维持生命。

两人失去大部分的记忆,但关于大陆长子王桐华的名字却始终铭刻在心,即便神志不清时依旧会喃喃念叨着儿子的名字,似乎见到王桐华已成为生命最后的最大愿望。

在台湾的四个孩子知道父母的心愿,积极展开寻亲行动,通过社交媒体和新闻报道发布寻人启事,希望能找到在大陆的大哥。

消息一经发布在大陆迅速传播开来,在好心人的帮助下成功联系到王桐华,时年79岁的他接到消息激动得难以自抑,立即与台湾的家人通过视频连线。

双方隔着屏幕,但那一声久违的“爸爸妈妈”,还是让王道璜夫妇热泪盈眶。2019年初,在多方的协助下王桐华飞抵台湾与父母重逢,这次见面距离上一次已经过去近30年。

三位老人在安养院内相见,王道璜因身体虚弱已无法开口,眼神中却流露出无尽的欣慰。刘咏兰颤抖着双手抱住儿子,泪流满面地说:“儿啊,妈妈对不起你……”

王桐华只是摇头,理解战争年代的无奈,并不是父母的错。在台湾的一周时间里,王桐华悉心照顾着年迈的父母,每天为他们洗脚、按摩,尽可能多地陪伴在二老身边。

期间母亲要将遗产分给他一份的提议,王桐华婉拒并表示自己在大陆过得很好,人生晚年能与父母重逢已经是最大的财富。

短暂的相聚后,王桐华不得不再一次离别,临行前的最后一天依旧陪伴在父母床前,为他们细心地整理衣物、送上温暖的拥抱。

离开安养院王桐华一步一回头,这可能是最后一次见到父母的机会,内心有万般不舍,可也明白已经达成与父母的最终心愿,自己也必须回归自己的生活......

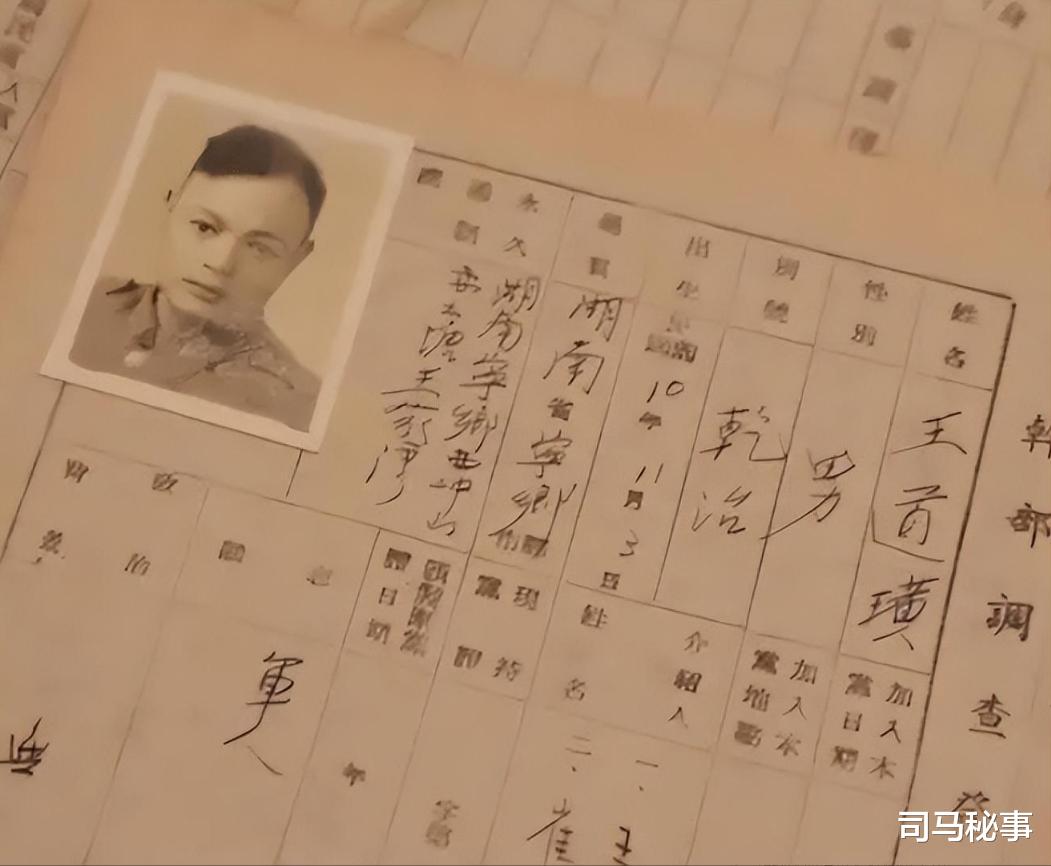

王道璜的生命轨迹宁乡位于湖南西北县城,四周环绕着连绵的丘陵,农耕是当地人的主要生计,1921年王道璜就出生在当地一个普通农民家庭中。王家并不富裕,但一家人日出而作、日落而息,生活还算安稳。

二十世纪初的中国正处于风雨飘摇之中,外有列强虎视眈眈、内有军阀混战不断,百姓的日子随着局势的动荡逐渐艰难起来,日本人的入侵更是让这种情况更加恶化。

1935年王道璜14岁,国民党军队在全国范围内征兵,为抗日战争储备力量,村子里同龄的少年都在被抓壮丁的阴影中惶惶不安。

在一次例行的征兵中,国民党军队将王道璜从家中带走,成为一名未满十五岁的士兵,从此踏上一条充满坎坷的从军之路。

抗日战争的八年间,他参与多次激烈的战斗,在残酷的战争中他目睹无数同胞在枪林弹雨中牺牲,身边的战友一个个倒下,死亡成为生活中的常态,

王道璜则凭借坚强的意志,在战火中顽强地活了下来,经历战场的腥风血雨,也见证抗战的艰难胜利。

抗日战争期间,王道璜还曾回到家乡,在母亲的张罗下和村里一位名叫刘咏兰的姑娘结婚。

刘咏兰温柔贤惠、性格坚韧,是典型的传统农家女子,两人的结合既是家族的期盼,也是战后重建生活的开始。

婚后不久,夫妻二人迎来第一个孩子,也就是长子王桐华,后来又生下一个女儿。

1945年抗日战争取得胜利,日本人无条件投降,本以为会就此过上幸福的生活,可惜的是好景不长,1946年内战再起国共战争拉开帷幕。

王道璜再一次被召回部队,加入国民党伞兵司令部直属搜索营,被派驻到厦门。

在那里他每天都会担心远在家乡的妻子和孩子,当时妻子刘咏兰又怀了身孕,身为丈夫的王道璜却无力回乡照顾,只能通过寥寥几封书信来维系家人的联系。

交通和通讯都不发达的年代,书信的传递常常需要数月,有时候甚至都无法送达。1949年,随着共产党在解放战争中节节胜利,国民党在大陆的政权迅速瓦解。

蒋介石下令撤退至台湾,王道璜作为一名资深老兵,自然在撤退名单之列。这个时候的他面临着一个艰难的选择,是留在大陆继续生活,还是带上家人前去台湾。

留在大陆生活显然不可能,蒋介石也不会给他这个选择,只能带上全家人去台湾,然而年迈的母亲希望留在家乡,双方之间因意见不统一产生矛盾。

时间紧迫来不及寒暄,王道璜只能让其中带着孩子一起走,可是母亲却执意要将孙女和孙女留在大陆以延续家族的血脉。

当然,在那个战乱频仍的年代,留在宁乡远离战火反而是对子孙更好的保护。

最终,王道璜决定带着怀孕九个月的妻子刘咏兰前往台湾,将一双儿女留在母亲身边,自此开始一家人分隔两地。

临行前的王道璜与儿子王桐华、女儿短暂告别,叮嘱儿子一定要听奶奶的话并且照顾好妹妹。

王桐华当时年仅9岁,对于父母的离去还懵懂无知,只知道父亲的嘱托是要守护妹妹、听奶奶的话,一个9岁的孩子在乱世中又能做多少事情呢?

奶奶因为年纪大、身体患有疾病不久去世,兄妹二人只能过着艰苦的日子,妹妹还因患病没钱治疗夭折,王桐华一个人过着孤苦无依的生活,每个晚上都在思念自己的父母。

隔海相望的亲情抵达台湾后,王道璜和刘咏兰安顿在新北市重新开始生活,与其他背井离乡的国民党老兵一样艰难求生。

作为一名抗战老兵,王道璜在台湾从事过多种职业,起初还能领到津贴勉强糊口,后来这一点津贴也被取消。为增加收入他先是做起搬运工,后来又在街头卖过小吃,辛勤劳动使得生活逐渐趋于稳定。

王道璜心中始终挂念着留在大陆的儿女,多次尝试通过书信联系家乡,但当时两岸关系紧张、交通不便,信件大多石沉大海根本无法送达故乡。

他只能在心里默默祈祷,期望有一天能够再次踏上故土,见到自己的亲人。与大陆失联的岁月中,王道璜夫妇靠着对家人的思念支撑着日常生活。

后来两人又生下四个孩子,但对留在大陆的长子和女儿的思念从未减弱,每当提起这段往事刘咏兰都会伤心不已,对儿女的印象留在临行前的夜晚。

两人对大陆亲人的思念深埋在心底,多年来以来都是遗憾。20世纪80年代两岸的联系开始逐渐恢复,“通邮通航”政策的出台,为分隔多年的两岸同胞带来重逢的希望。

1980年,王道璜夫妇终于通过友人的帮助,与在大陆的儿子王桐华取得联系,信中详细讲述在台湾的生活,也表达对儿女的深切思念。

这封信来得晚些,但对王桐华来说无异于久旱逢甘霖,因为他在这个世界上只有这些亲人了。

1989年台湾政策进一步松动,允许居民通过香港前往大陆探亲,王道璜夫妇抓住机会与大儿子在香港见面。

49岁的王桐华满怀期待地前往香港,见到已68岁的父母,当时激动地说不出话来,父母也是老泪纵横,多年未见的亲人相拥在一起,仿佛一切伤痛和遗憾都在这一刻得到释怀。

短暂的几天相聚中,王道璜夫妇尽力弥补缺失的亲情,带着儿子在香港游览享受难得的天伦之乐,临别时还将1000美元塞给他,希望能够在大陆好好生活。

回到大陆后,王桐华珍藏着父母送的衣物和礼物,成为思念亲人的寄托。后来,因为年纪大了王道璜夫妇记忆出现问题,而且当时通讯技术不是太发达,再次与儿子失去联系。

不过在二老的心中却始终记得王桐华的音容相貌,记得那一次珍贵的相聚,盼望着能够再见到远在大陆的儿子。

或许是知道自己命不久矣,王道璜夫妇向台湾的四个儿子提出心愿,希望死前再见王桐华一面,这才有了开篇提及的一幕......

总的来说,王道璜与长子王桐华的重逢,饱含跨越数十年的分隔与思念,也跨越海峡两岸的历史鸿沟,尽管只有短短几天相处的时间,但这次重逢弥补长久以来的亲情缺失。

此次重逢后王道璜夫妇平静离开,带着与儿子再见的满足告别人世,此事也提醒我们珍惜当下、珍惜亲人。对于此事,你有什么不同的看法呢?