【前言】

1950年的时候,毛主席接到了一封老家湖南寄过来的信。写信的人是以前帮过毛主席大忙,让他躲过一劫的那位警察厅厅长。

他在信里头说,想让毛主席帮他找个活儿干。打从新中国成立那会儿起,毛主席收到的信那可多了去了,里头有不少是亲戚朋友想来北京找个工作的请求。

大家都知道,毛主席是个特别讲原则的大领导,他一直都很公正,从不滥用权力为自己谋私利,更不会让私人感情影响到国家的利益。

那么,到底是谁帮毛主席摆脱了危险呢?后来,毛主席又是怎么安顿这个人的呢?

【因两篇文章,毛主席遭遇通缉】

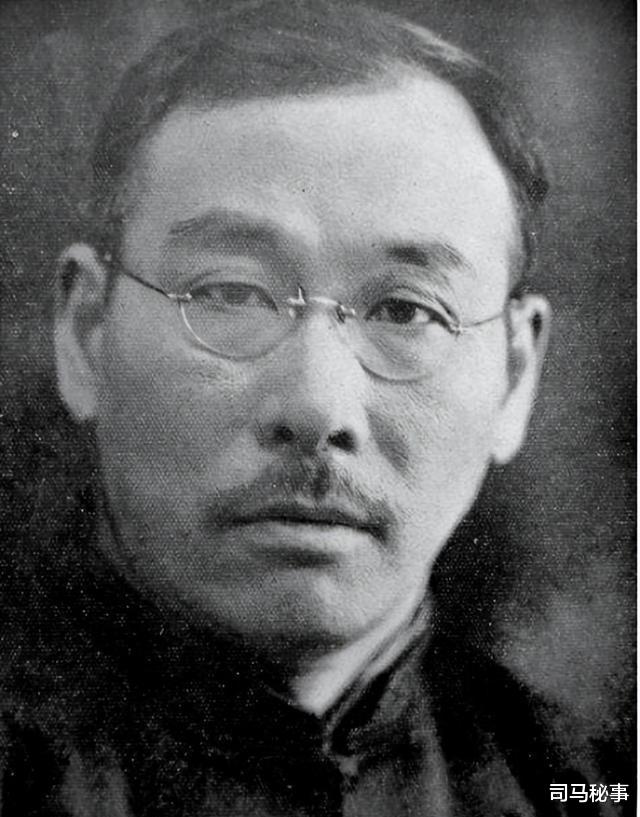

刘武,人们都叫他策成,他可不只是湖南省警察厅的一把手,还有另一个挺重要的身份,那就是毛主席的老师。

刘策成打小家里就穷,他心里明白,想要翻身,只能靠读书。这小子脑子灵光,记性也好,从小就迷上了文学,特别是对庄子的书,那是爱不释手。

毕业后,刘策成选择留在学校当老师,传授知识。当袁世凯抢走革命胜利果实,他决定不再沉默,和老师、学生们一起行动,大声宣扬革命思想,死活都不让袁世凯当上皇帝。

他那股子什么都不怕的劲儿,害得他被关了好一阵子。还好有蔡锷帮忙,他才逃过一劫,重获自由。出来后,他二话不说,又回到了学校,接着干他的教书活儿。

刘策成上课特别带劲,总能讲得让人津津有味。他从来不死抠课本,毕竟那些知识他早就烂熟于心了。

他擅长把知识和实际情况结合起来,经常引用历史典故,让学生在开心放松的环境里真正理解学问的本质。所以,学生们都亲热地叫他“活历史”。

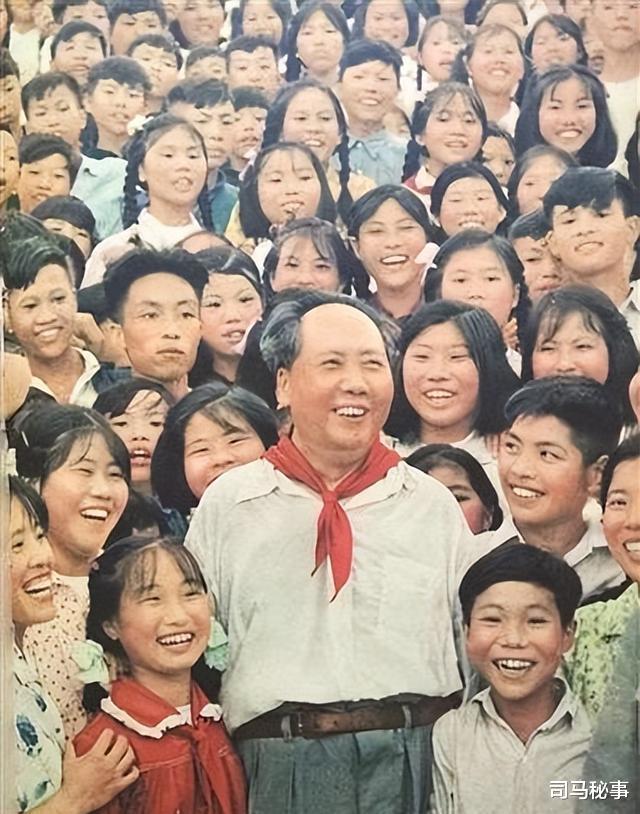

刘策成教过的学生里,有两个特别厉害,一个是周世钊,另一个就是咱们的毛主席。在刘策成看来,毛主席那可是个百年不遇的“天才”。

1920年那会儿,刘策成打定主意不再搞教育了,他跑去浏阳县和衡山县当起了县长。刚一到任,他就给自己定了个规矩,要当一个干干净净、实实在在为老百姓办事的好县长。

他真的做到了,当官那会儿,他清清白白,从来不贪污受贿,老百姓都特别尊敬他,喜欢他。

大家都亲切地喊他“刘青天”,他走的时候,老百姓特意送了他一把“万民伞”,以此来感谢和尊敬他。

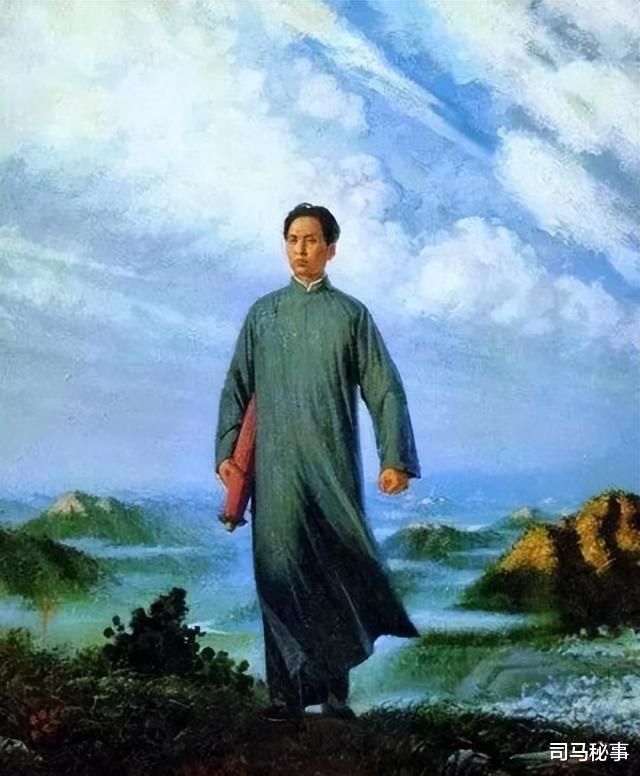

同时,毛主席毕业后就一直悄悄地参与革命活动,他办了个文化书店,就是想让大家的思想觉悟能够提高起来。

没过多长时间,毛主席就碰到了一个难题,那就是手里头钱不够用了,书社眼看就要开不下去了。没办法,毛主席只能到处想办法找钱,来维持书社的运转。

虽然大家想尽办法四处凑钱,但到头来也只筹到了几百块钱。要靠这点钱把书社维持下去,那简直是远远不够的啊。

在这个关键时刻,毛主席心里想起了他的老师刘策成。他立刻动手给刘策成老师写了一封信,盼望着老师能伸出援手帮他一把。

刘策成接到信以后,心里头别提多高兴和骄傲了。他二话不说,立马就把好不容易凑齐的300块钱,亲手交到了毛主席那里。有了他这份热心帮忙,文化书社总算是挺过了那个难关。

事后,毛主席还特意前往看望了他的老师刘策成,两人促膝长谈,一直聊到了深夜。

1923年的时候,毛主席连着写了两篇文章,矛头直接对准湖南省的省长赵恒惕。这两篇文章把赵恒惕这个军阀的真面目给撕了下来,让大家看到他其实是个虚伪的家伙,还狠心镇压农民运动。

赵恒惕在得知某些情况后,心中燃起了熊熊怒火。这并非是他与毛主席的初次对立。回溯过往,早在赵恒惕与谭延闿的纷争中,毛主席就公开站到了谭延闿的一边。

如今,毛主席的文章再次引起轩然大波,让某些人的颜面扫地,这其中就包括赵恒惕。面对这样的局面,赵恒惕显然不会轻易罢休。因此,他做出了一个决定——通缉毛主席,这意味着一场新的风暴即将席卷而来。

【帮助毛主席长沙脱险】

其实,刘策成和赵恒惕之间有那么点关系,刘策成的儿媳正好是赵恒惕的侄女儿,所以两家是亲戚。

赵恒惕为了把自己的权力基础打得更牢,琢磨了好久,最后决定把刘策成调到湖南省警察厅去当厅长。他就是想通过这个办法,在关键位置放个“自己人”。

那时候,刘策成一门心思扑在天心阁这类历史遗迹的维护和翻新工作上。但说来也巧,正因为他在这个岗位上,才有机会悄悄观察到赵恒惕权力背后的那些不为人知的暗斗。

遇到错综复杂的政治场面,一边是有着紧密亲属关系的姻亲家族,另一边则是自己非常看重的学生,刘策成立马下了决心,果断地站在了学生这一边。

了解清楚情况后,刘策成找到了抓捕毛主席任务的主要负责人王建屏。他们俩关系特别好,王建屏也是刘策成最放心的人。

能跟刘策成想到一块去的人,那品行肯定差不了,王建屏这家伙,确实是个正直无私的硬汉。

刘策成跟王建屏说了实话,他说毛主席以前是他的学生,还求王建屏一定要把这事儿告诉毛主席,让他赶紧离开危险的地方。

王建屏一听这话,使劲点了点头,接着就忙活起来。他当天晚上就奔到了毛主席住的地方,但找了好一阵儿,也没见到人影。

接着,我们赶紧奔向工团联合会,最后见到了毛主席,顺利地把紧急需要撤离的消息告诉了他。

听说毛主席已经安全躲到了秘密地方,王建屏第二天就带着大家,在城市里头明目张胆地开始搜捕。

这次行动规模挺大,虽然主要是为了应付上面的检查,但无意间也让赵恒惕打消了顾虑。他以为大家已经拼尽全力,只是毛主席太聪明,一直没被抓到。

过了好些年,赵恒惕又一次被问起那件事情,脸上还是一副摸不着头脑的样子。记者一个劲儿地追问,他只能苦笑着摇头说:“我真的不知道为啥,可能是他本事太大了吧。”

坐上警察厅厅长的交椅后,刘策成慢慢发现,这里军阀主义的风气已经深入骨髓,那些官员们只顾着自己玩乐,对正经事儿完全不放在心上。

在“那混乱的地方”摸爬滚打一段时间后,刘策成决定退出,跑到湖南省自治处,干起了秘书的活儿。

从湖南分别以后,刘策成虽然再也没和毛主席见过面,但他运气不错,碰到了周总理和徐特立。他心里有个愿望,想让这两位帮忙给毛主席捎个话。

我支持共产党对抗日子的立场!

【进京谋职,周总理亲笔签发特聘书】

1950年,毛主席手里多了一封老家湖南寄过来的信,写信的人是他以前的老师刘策成,这位老师当年可是帮过毛主席大忙的。信里头,刘老师说了个心愿,想让毛主席帮忙给找个活儿干。

毛主席是个特别看重感情的人,但他对那些“一人得道,鸡犬升天”的做法相当不满。

新中国一建立,毛主席那收到的信啊,多得数不过来。有的是来给毛主席问好的,有的是找毛主席帮忙的,当然啦,也有人想借着毛主席的名头,到北京找个好工作。

毛主席心里挺纠结,想着这些曾经帮过自己的人,要是现在对他们的来信不管不顾,那岂不是显得自己有点过河拆桥,不讲情义了?

可要是选了帮忙那条路,那就彻底背离了中国共产党的“为人民服务”的原则,这不就跟国民党没啥两样了吗?

这种不顾群众利益,只想着自己感情,把个人利益看得比国家利益还重的做法,早晚得完蛋。所以,毛主席经过好好琢磨,提出了“四个不”的要求:

对于这类事情,我的处理方式就是:不提介绍,不给推荐,保持沉默,不写任何信件。这就是我应对这类事务的基本原则。

当毛主席的妻兄提出想到北京找工作的念头时,他只是淡淡地说:

别抱啥不切实际的念头,别来北京,凡事都照着老规矩来办就行。

从那以后,家里除非碰上特别重要的事情,不然这种去北京找工作的信就少了许多。毛主席一直都有自己的底线,他从来不用自己的权力给自己或别人开后门。

不过,当刘策成这位恩师向毛主席请求帮忙时,毛主席的看法有了变化。

他一口气回了三封信,等刘策成到了北京,还特地张罗着让周总理签了个特聘书,直接把他安排进了政务院文史研究馆上班。

这个行为,确实违背了毛主席一直以来坚守的规矩。那么,毛主席为啥会采取这样的做法呢?

刘策成从小就对庄子写的书特别着迷,后来他一直钻研庄子的学问。

尽管后来年纪大了,但对庄子的研究热情一直没变,我全心投入,写下了《庄子集解内篇补正》这本书。

刘策成这人,肚子里有真货,说是专家那是一点不夸张。他在1953年出了本叫《庄子集解内篇补正》的书。

这本书一出版,立马就火了。刘策成的这部作品,不光给古代哲学、文学研究带来了新的气息,还被国家图书馆当成了宝贝收着,它的学术分量,那是一目了然。

所以,毛主席的这个决定,不是说他放弃了原则,而是因为他特别看重人才,还深入思考了咱们国家的文化建设。

他用实际行动向大家展示,真正的运用权力为了“公众”,就是确保国家能留住那些有真本事、能为国家进步出力的专家和学者。

【结语】

毛主席,他是中国共产党里头的杰出头儿,一举一动都透着共产党人的高风亮节和铁打信念。特别是他碰到个人感情和国家大事得选一边的时候,那立场,杠杠的坚定。

作为党的带头人,毛主席深知自己的一言一行都可能被大家跟着学,所以他时刻保持头脑清楚,严守党的规矩和纪律。

毛主席遭遇追捕那会儿,刘策成铁了心站在他那边。他借着工作上的便利,豁出去给毛主席通风报信,最终让毛主席顺利躲过了这一劫。

当刘策成提出想到北京找工作时,毛主席给了他特别的帮助,这可不是因为有啥私交,主要是毛主席真心认可刘策成的学问和为人。

毛主席心里清楚,像刘策成这种既有真本事又有大学问的人,对国家搞文化建设、做学术研究来说,那可是非常珍贵、缺了不行的资源。

所以,他在守住底线的情况下,能给刘策成的帮助都给了,这既是为了看重和扶持人才,也是给国家的文化工作出一份力。

在毛主席心里,虽然个人的感情挺重要,但它绝对不能超过国家利益。

他真的是用自个儿的实际行动,给我们大伙儿做了个特别好的榜样。就是说,不管碰到啥样的状况,他都能做到一直坚守党的规矩,始终把国家和老百姓的利益看得最重。

毛主席和刘策成之间的交往,真的是既深刻又动人,它超越了普通的师生关系,更像是一场共产党人怎样既讲原则又不失灵活的真实展现。他们之间的情谊,不仅仅是感情上的深厚,更是行动上的默契与配合。

它教给我们,在面对个人感情和国家利益之间的平衡时,咱们得守住底线,但也得会随机应变;个人的感受当然重要,不过国家的利益更是得放在首位,得保护好。

要做到这些,才能真正算是个有品性、有底线、有责任心的人。