朋友们,如今互联网发展迅猛,信息传播快得惊人,分分钟就能传遍全球。网络舆论也变得极快,我们普通人常常在这舆论浪潮里迷失。

就说雷军,他在智能手机行业创业时,凭借敏锐的商业眼光和果断决策,在激烈竞争中脱颖而出,成功打造了强大的小米品牌,收获无数粉丝,在行业站稳脚跟。

看到未来出行的新方向,雷军投身智能电动汽车领域。凭借在科技领域积累的实力与人脉,他很快在这个新赛道崭露头角,成为行业领军人物,同行和消费者都认可他的商业才能。小米业务不断拓展,产品销量持续增长,市场份额稳步提升,发展态势十分强劲。今年年初,雷军成为中国首富。

然而,谁也没料到,一场悲剧毫无征兆地发生,将雷军和小米推到舆论风口浪尖。2025年3月29日晚,在安徽铜陵德上高速路段,三名充满活力的女大学生坐在开启NOA智能辅助驾驶功能的小米SU7里,她们正开心地讨论即将到来的考试,对未来充满憧憬。当车辆行驶到施工路段需要改道时,意外突然降临。

从官方公布的时间线看,22时27分17秒,NOA系统启动,车辆以116km/h行驶,起初系统运行正常。一分钟后,系统检测到驾驶员注意力不集中并预警,之后又提示驾驶员手握方向盘,可驾驶员并未重视。

44分24秒,系统检测到前方障碍物,发出警报并请求减速,但1秒后驾驶员紧急接管车辆,在随后躲避撞击的3秒里,手忙脚乱操作,最终车辆还是撞上护栏,之后起火,车门无法打开,三位女生不幸离世。

事故发生后,家长悲痛欲绝,期待合理的解释和处理结果,却只等来了沉默,这让他们愤怒又无助。网友们也纷纷指责雷军,雷军曾高调宣布全力造车,让消费者充满期待,如今事故发生,公众对小米的信任严重受挫。

SU7事故视频在网上广泛传播,与小米之前获得的“年度质量奖”形成鲜明对比,引发公众对事故原因的追问:是技术激进忽视安全,还是企业责任缺失、产品质量把控不足?

面对舆论压力,小米公布行车数据证明系统运行合规,但因未接触事故车辆,对车辆自燃和车门打不开等关键问题无法给出准确答复。

好在36小时后雷军道歉,并表示会成立调查小组,加强与家属沟通。

不过,想要重建公众信任,小米和雷军还有很长的路要走。事到现在,我们不得不想起马云的那句话:中国首富的富,首先是负责任的负。

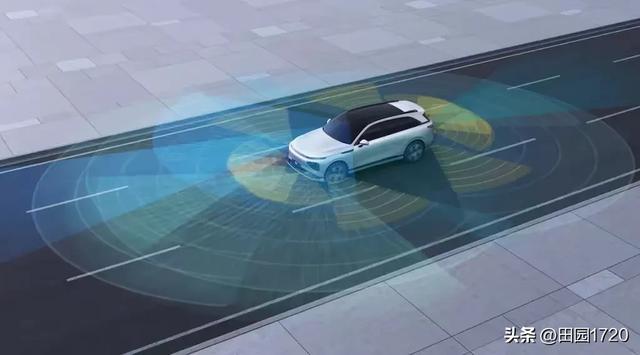

这起事故让我们不得不重新审视智能驾驶。如今智能驾驶技术发展迅速,很多车辆配备了智能辅助驾驶系统,能实现自动跟车、车道保持等功能,让驾驶更轻松。

但它也存在问题,比如在高速行驶中遇到突发状况,驾驶员反应时间短,操作稍有差池就可能引发危险。

研究显示,人类面对突发危险平均反应时间为0.5 - 1.5秒,加上采取措施的时间,在高速下,这短短几秒足以决定生死。

现实中,不少消费者把“辅助驾驶”当成“自动驾驶”,过度依赖技术。

调查显示,超七成智能驾驶用户在系统运行时会放松注意力,超三成甚至会玩手机。

这很大程度是因为车企宣传时过度强调便利性和先进性,却很少提及技术局限性,导致消费者误解。

像特斯拉曾把白色卡车误判为“天空”,蔚来在暴雨中检测不到静止车辆,毫米波雷达面对施工车辆也常出故障,

这些都表明智能驾驶技术在复杂环境下存在安全隐患,机器学习算法的不确定性也让决策不稳定。任何时候都不能忽视智驾的本质:以人为主,智驾为辅。

小米SU7事故为整个智能汽车行业敲响警钟,安全才是发展的根本。未来汽车行业竞争在于安全体系、应急能力和责任担当。

消费者要明白自己才是安全第一责任人,不能过度依赖智能。车企应加大安全研发投入,完善系统功能,加强消费者安全教育;监管部门也需加强监管,制定更严格标准和法规。只有各方共同努力,智能汽车才能真正成为安全出行的保障。