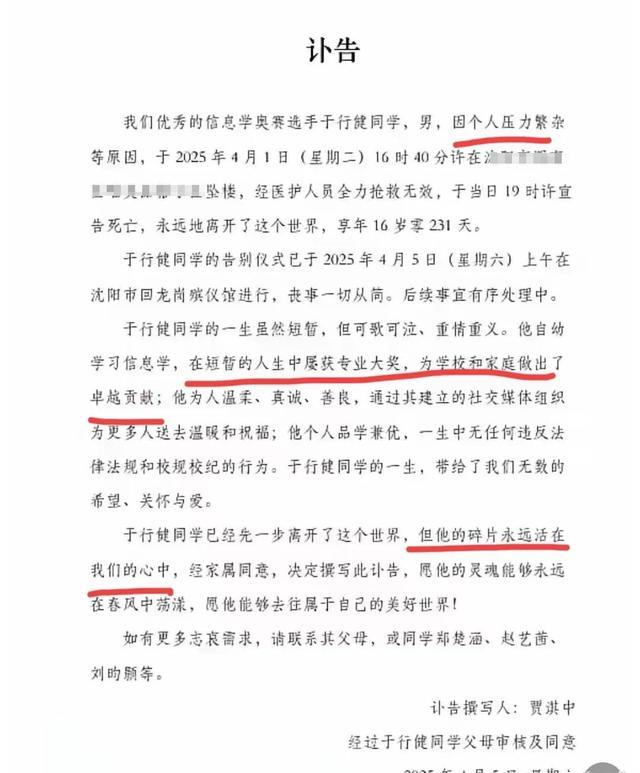

2025年4月1日,愚人节这天,16岁的编程天才于行健从高楼一跃而下,结束了自己的生命,只留下最后一声呼救:“妈妈,我疼,救我。”

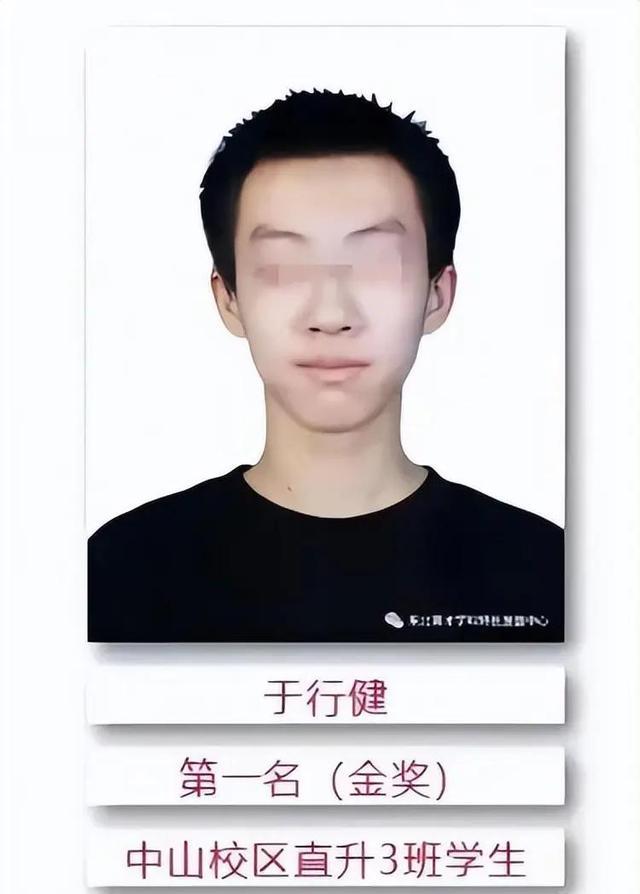

别看他只有16岁,却曾以942分高分入选辽宁省队!

一个前途无量的孩子,怎么说没就没了?

光环背后的压力:天才少年也是普通人

于行健,这个名字在少年的编程圈里几乎可以用“传奇”来形容。

14岁,正值别人还在为中考发愁的时候,他已经在全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOIP)中大放异彩,以131分的高分斩获辽宁省第三名,压过一众高中生的风头。

这个年纪能有这样的成绩,足以让人惊叹。

但他没有停下脚步,反而越战越勇。

之后几年,他在各种算法竞赛中不断突破自我:在“AI+程序算法竞赛”中,他以497分的惊人成绩登顶榜首,几乎满分。

15岁那年,他又以942分的优异表现成功入选辽宁省队,成为国家认证的A类选手,代表省队出战全国赛。

看他一路走来,仿佛是为编程而生,代码就是他与世界对话的语言。

但天才的光芒背后,却藏着另一面鲜为人知的孤独与挣扎。

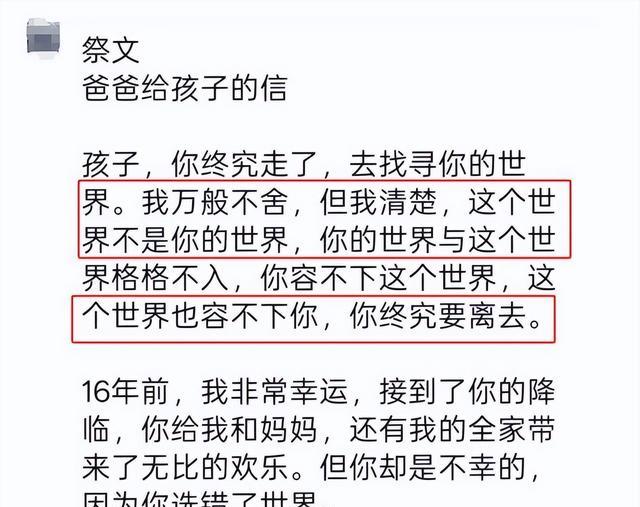

他的父亲在悼文中坦言,儿子像是一个“双面人”。

一面,是让人惊叹的天赋:难题在他眼中不过是几行逻辑,他甚至常常不需要动笔计算,只凭脑中的推演就能得出正确答案。

而另一面,却是一个对世界充满抗拒和疑惑的少年。

他觉得自己与周围格格不入,不愿与人深交,情绪常常波动激烈。

他和家人之间,尤其是与母亲的关系,常年处于紧张状态。

于行健父亲曾描述他身上带着一种“戾气”,一种被误解和困顿包裹的愤怒。

他在天赋与情感之间撕扯,渴望高飞,却始终找不到出口。

于行健的父亲,在那篇刷屏网络的悼文中,字里行间也充满了无奈与困惑。

他既为儿子的天赋感到无比骄傲,也深深困惑于自己从未真正走进过儿子的内心世界。

他看着这个聪明到几乎“开挂”的孩子,一路披荆斩棘,却也感受到他眼中常常闪过的孤独与距离感。

人们在网上议论纷纷,有人指责父亲将责任推卸给“天才的命运”,忽视了孩子成长中最基本的情感需求。

也有人表达同情,认为世俗的教育体系和家庭观念,或许真的难以承载这样一个过于敏感而又早熟的灵魂。

2025年3月,一场信息学竞赛的失利,成了压垮这位少年最后的稻草。

他没有如愿入选省队,这是他一路高歌猛进以来,第一次真正意义上的“失败”。

对许多人来说,这不过是成长的一个小挫折,但对行健而言,那是他不知道如何跨过去的一道坎。

他从未学会如何面对跌落,因为他太久站在高处,也太孤独地站在那个高处。

谁也无法确切知道,这场落榜在他心中造成多大的影响。

于行健的父亲还写道,儿子曾不止一次流露出对“另一个世界”的向往。

所谓的“另一个世界”是一个没有排名,没有打分,没有孤独的世界吗?

还是一个不必压抑、不用伪装、可以尽情做自己的地方?

具体是什么,我们不得而知。

但我们愿意相信,在那个世界里,他希望自己不再是被束缚的“天才少年”,而是一个被温柔对待的普通孩子。

那天,在被紧急送往医院的救护车上,于行健挣扎着睁开眼,用尽最后一点力气向母亲低声呼救:“妈妈,我疼,救我。”

这句带着剧痛和渴望的低语,是他留在人世间的最后一句话。

晚上七点整,这位少年静静地离开了这个世界。

家庭教育的反思:理解与尊重比成功更重要

于行健的离去,不只是一个少年天才的陨落,更像是一面刺目的镜子,照见了当下无数青少年所面对的沉重负担与内心挣扎。

他的悲剧提醒我们,在全民焦虑、唯成绩论的社会氛围中,孩子被当作“项目”来培养,天赋被当作“资本”来运作,而真正的情感需求却被忽视得体无完肤。

在望子成龙的道路上,我们是否曾真正停下来问过一句:“你过得快乐吗?”是否曾认真倾听过孩子的沉默与挣扎?

于行健所谓的“戾气”,或许不是恶意,而是他压抑已久的呐喊。

对不被理解的愤怒,对自我认同缺失的痛苦,对这个世界冷漠规则的深切反感。

他拥有非凡的才华,也有超出年龄的敏感,他看得太深太远,却无法改变现实,于是愈发孤独。

于行健所向往的“另一个世界”,或许并不遥远,只是一个充满温柔、理解与接纳的地方,一个他终于能做回孩子的所在。

现实不给出口,他只能用最极端的方式逃离。

如何真正培养一个天赋异禀的孩子?

是一路高举奖杯,追求分数的巅峰,还是让他们在阳光与理解中自由成长?

对许多人而言,天才是荣耀和骄傲的代名词,但对于于行健来说,那光环更像是沉重的锁链,把他困在高期待和高压力的围城里,让他无处可逃。

于行健的人生,本不该被一次失败定义。

哪怕暂时跌倒,也可以重新出发,找到新的方向。

问题在于,我们的教育是否给了他们“跌倒的权利”?

在高强度竞争中,我们是否还记得孩子也是有情绪、有挣扎、有脆弱的个体?

我们太容易用分数衡量一切,却忽视了那颗渴望被理解的心。

教育的终极目标,不应只是“培养成功者”,而是引导每一个孩子认识自己、接纳自己、找到内心的力量,哪怕他们不走在所谓“天才”的轨道上,也能坚定且快乐地走完属于自己的人生旅程。

参考信源

【沈阳市东北育才学校官网】