13世纪末,元朝忽必烈对远在海外的日本发起两次远征,但最后都以失败告终,关于元朝为何要对日本两次征伐,历史上有许多争议。

有人说忽必烈是想以高丽为先导,诏谕日本臣服,灭亡南宋,完成统一大陆的战略构想。

也有人提出说蒙古征讨日本的起因是觊觎列岛丰富的贵金属产量,以此来缓解忽必烈与阿里不哥争夺汗位的内战而导致的财政危机。

忽必烈元朝疆域

日本“黄金之国”传闻、消耗南宋和高丽降军是忽必烈远征日本的动力据记载,公元749年日本北部发现了沙金,并在随后400年间不断出口。9世纪后半叶,当时的唐朝人和阿拉伯人看到日本留学生在长安大肆采购书籍、乐器和奢侈品。

而且有伊斯学者记录说日本这个国家猴子佩戴的项圈都是黄金,日本的使臣年薪约五公斤黄金等等信息,日本是“黄金之国”的传闻流行于中原大陆。

二战前日本绘制的、反映“元寇入侵”的艺术画,其中忽必烈正在听取臣下对远征日本的意见。

蒙古人向来以掳掠为本能,面对如此巨大诱惑,忽必烈在财政空虚的情况下不可能不动心,但除了抢黄金,其实忽必烈征伐日本的真正原因是想要想消耗投降的汉人和高丽人军队,特别是20万南宋投诚的士兵,让我们从远征的过程来挖掘真实的原因。

第一次远征日本,使得大部分高丽人军队成为炮灰,达到消耗高丽军队的目的1268年夏,以礼部侍郎殷弘为首的蒙古使团出使日本,递交了忽必烈的国书。在书信中,忽必烈将日本天皇称为“小国之君”,让日本“蕞尔小邦”立刻臣服大元帝国,这令夜郎自大的日本幕府深感不满,立刻将元使驱逐出境,而元使受到日本侮辱,忽必烈闻此大怒,要对这个“蕞尔小邦”采取行动。

忽必烈给日本国的国书,信中称日本为“蕞尔小邦”,天皇是“小国之君”

公元1274年,忽必烈要求早已臣服的高丽(今朝鲜半岛)加急打造出900多艘战船,10月3日,任命征东元帅忻都(蒙古将领)、右左帅洪茶丘(高丽将领)和刘复亨(汉族将领)统率蒙汉军2万人、高丽军5600人、水手6700人,计3.23万人从高丽合浦扬帆出海,一时间旌旗猎猎,好不威武。

从这里也能看出这支远征军更像是由三个民族组成的联军,从人数少看,高丽人1.82万人(后续补充500人),蒙汉联军2万人,按记载看,汉人占比较少,实际上此次远征的人数,高丽人占大多数。

元朝舰船征伐日本画

十月五日,征东大军的庞大船队抵达对马岛,大军很快攻克对马岛,稍后几日,蒙古高丽联军蹂躏对马岛,杀死岛上男丁,掠夺妇女上船奴役。洗劫一空以后,蒙军恋恋不舍地离开对马,轻松攻取壹岐岛后又休整5天,终于杀向了日本本土博多湾。

第一次东征路线图

在此处,元日军队反复拉锯,后因元军主帅受伤,元军做出了直接撤退的决定,趁夜开始了班师回朝的旅程,只不过在回程时遭遇了一场大风暴,不少战船或倾覆、或触礁、或相撞,又白白损失众多,最终蒙古军团只有一半人回到了高丽。

蒙古士兵和对马岛宗助国血战

第一次东征日本,主要以高丽人为主,应该说,此次死伤的主要是高丽人,实际上忽必烈打日本是为了让高丽人去送人头,通过远征,日本和高丽死伤大批的壮年士兵,是一种高效的处理方式。

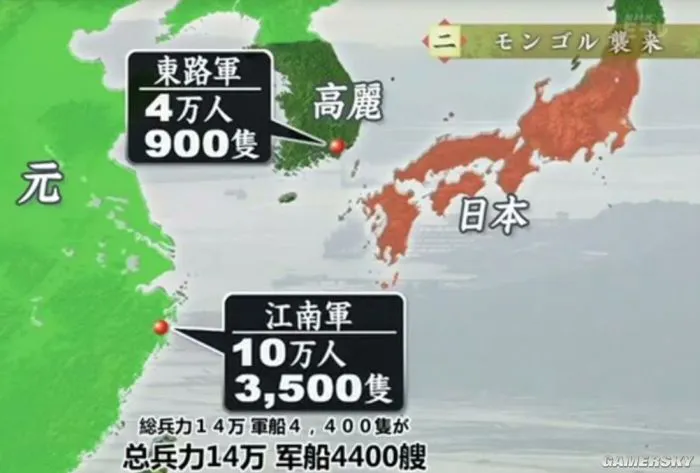

第二次远征,南宋降军为主体,大部分阵亡,达到了忽必烈让降军送人头的目的公元1281年,元帝国庞大的远征军由江浙和朝鲜两地同时出发,对日本发起第二次远征。此次出征的军容十分壮观,共有大小船舶近五千艘,军队约20万,其中蒙古人4.5万,高丽人5万多,汉人约10万,其中汉人大半为新附军(收编的南宋军,也称“江南军”达20万之多),远征军中蒙古人自然是作战的中坚。

第二次东征有20万人,大多数为汉人

5月初,东征军的4万主力率先抵达日本,又一次轻松拿下对马岛和壹岐岛,6月初直接扑向了博多湾,目标是一举拿下太宰府,争取占领九州地区。

不过这一次日本做足了准备,数万大军稳守在博多湾的石墙之后,蒙古战船逡巡往来,也找不到几个合适的登陆点,同时日军也派出战船,不断偷袭、骚扰蒙古军团本就飘渺的后方。

浩浩荡荡的元帝国舰队

而10万江南军在范文虎的带领下,也“不负众望”的掉了链子,因为组织和计划的问题频发,在预定会师日的三天后才从浙江出发,一路走的磕磕绊绊,甚至一度迷路跑到了高丽去,导致先发的东征军在壹岐岛坚守了十多天后,才终于等到江南军的先锋部队。

日本地形复杂,西部多丘陵,导致元军无法找到合适地点登陆

8月1日夜,改变历史的那场超级台风突然降临,席卷了整个东征舰队,一夜之间,大量战船为飓风、巨浪所撕碎,无数将士殒命于漆黑的海水中。

狂风巨浪中的元朝舰队

三天后,日本人开始反攻,元军大部被杀,剩余的两万多人作了俘虏。日本人按照蒙古人的标准把俘虏分四等,前三等,即蒙古人,色目人,女真人,高丽人和北方汉人全部被处死,四等的唐人(南方汉人)免死后成为部民(贱民)。

日本《蒙古袭来绘词》画中,竹崎季长冲向元军时的景象

只有3个人偷偷整修出一条破船,逃回了大陆,因为元朝及高丽均有“岛上遗留十余万兵”的说法,所以后世也就常用“十万还三”来形容这场惨败。

第二次东征主力是以汉人为主,按照忽必烈的想法,此次也是要新投诚的南宋军队去送死,所以汉人军队和高丽军队,士气低落,毫无斗志,失败也在情理之中。

元朝两次远征日本图

当日本人对元军中的汉人评价也低,在他们看来,汉军贪生怕死,士气低落,是标准的鱼腩部队。不过汉人打仗不行,做奴隶倒合适,因此日本人最后赦免了部分汉人。

这个全军覆没的结果是忽必烈希望的,新附降军在元朝地位尴尬。杀之不仁,用之不安,如果新附军拿下日本,忽也会设计剿灭。所以早在出征之前,投降的新附军失败的命运即已注定,这也许是忽必烈远征日本的根本原因,消耗投降的汉人的有生力量,好进一步巩固蒙元的统治。