五丈原的军营笼罩在肃杀的氛围中。诸葛亮的去世不仅结束了北伐的希望,也点燃了蜀汉内部的权力之争。秋风卷起落叶,仿佛预示着即将到来的腥风血雨。军中将士跪伏恸哭,但对高层将领而言,一场残酷的政治游戏才刚刚开始。

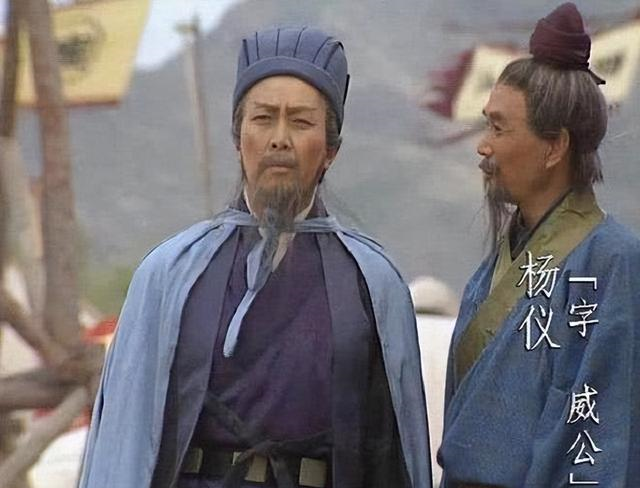

手握诸葛亮手令的杨仪立刻成为军中核心,但大将魏延始终不甘居于人下。两人积怨已久,此时的局势让猜忌更深一步。杨仪暗中布局,联络各营将领,意图孤立魏延。而魏延倚仗兵权,拒绝服从撤军命令,矛盾迅速激化。整个军营人心惶惶,昔日战友此刻却站成了敌对阵营,谁都不敢轻举妄动。

杨仪的第一招,是派王平前去与魏延对峙。王平不愿引发内斗,却也无法违抗军令。面对昔日同袍,他只高声质问魏延部众:“丞相新亡,尸骨未寒,你们竟敢违背他的遗命?”这番话击中了将士们的心理防线——他们多数是诸葛亮旧部,感情上无法接受违抗丞相遗志的行为。短短片刻,魏延的军队开始瓦解,士兵纷纷放下武器离去。一场祸乱尚未爆发,便在人心向背中消弭。

兵败后,魏延带着仅剩的亲信南逃。而杨仪早已布下后招,派出马岱追击。尽管曾与魏延并肩作战,马岱仍决定执行命令。或许是为了自保,也或许是为了在新权力格局中站稳脚跟,他最终在汉中道上截住了魏延。山道狭窄,进退无路,魏延绝望之下怒斥马岱背叛,但话音未落,刀光已至。一代猛将,就这样死于昔日战友之手。

除掉魏延后,杨仪得意洋洋,自认为将继承诸葛亮的位置。然而现实却给了他沉重一击——诸葛亮生前推荐的接班人并非他,而是蒋琬。权力落空的杨仪变得愤懑偏执,屡次抨击朝政,最终被贬为庶民,流放边疆。绝望之下,他选择自尽,曾经精心策划的阴谋,最终害了自己。

相比之下,王平避免了卷入权力的旋涡。他坚守汉中,以少胜多击退曹爽的十万大军,赢得“平安三侯”的美誉。他不结党营私,专注戍边,最终得以善终,爵位还传给了子孙。他的结局印证了一个道理:在政治的泥沼中,保持中立往往比热衷于算计更长久。

马岱虽然完成了任务,却因曾是杨仪党羽而逐渐边缘化。后来的北伐失败更让他彻底失去价值。史书对他最后的记载戛然而止,有人说他郁郁而终,也有人猜测他隐姓埋名。无论如何,这位曾亲手终结魏延性命的将军,自己也成了历史中的一抹残影。

权力斗争向来残酷,诸葛亮的离世只是序幕。魏延的悲剧命运,杨仪的自食恶果,王平的圆满归宿,马岱的黯然退场,无不印证了历史车轮的无情碾轧。