1944年2月25日,重庆军委会明令发表,王耀武升任第24集团军总司令,同时免兼第74军军长之职。消息传来,正在贵州遵义吃酒的李天霞,第一时间登上火车,发疯般地赶往湖南邵阳,这位李副军长清楚,值此重大人事变动之际,如果不能及时出现在第74军的军部,那什么好事也轮不到自己了!

(李天霞)

王耀武之前的职务,是第29集团军副总司令兼74军军长,这是川军王瓒绪的部队,根本不需要黄埔生插一杠子,其实就是给王耀武的级别提了半个格,好歹是集团军长官了,军职地位直追若干黄埔一期生。

但实际军权还是掌握74军,王耀武也从未到第29集团军的“集总”去上班,那还是1943年的事,只因第74军在鄂西会战中表现出色,因而得到的奖赏。转过年来,已经成为校长爱将的王耀武,终于晋升实职集团军总司令。

第24集团军可是妥妥的中央军嫡系,以第74军为基干编组,另辖第73军和第100军,也就是未来王耀武小集团的三大“台柱子”,既然成为了真正的集团军主官,继续兼任第74军军长就不合适了,也忙不过来。

按当时的军界惯例,下一任军事主官的任命,优先考虑前任主官的保举人选,更何况第74军仍属第24集团军作战序列,因此由谁来继任军长,王耀武的话语权极大,然后几乎就是在重庆走个流程而已。

因此李天霞必须飞也般赶回军部去,他虽是最具资格接任军长的人物,如果不能当面跟王耀武掰扯明白,再好好叙叙交情,煮熟的鸭子很可能就飞了。问题来了,抗日烽火正浓,身为精锐第74军的副军长,李天霞躲在贵州干嘛呢?

一、第74军配置了专门的师管区

抗战中期以后,我国人口大省基本沦于敌手,部队兵源的补充成为一大难题,能够正常征兵的地区,只剩下西南、西北和中南诸省,其中尤以川、陕、湘、滇、黔几省负担最重,有作战就有伤亡,新兵补充至为关键。

为了有序征兵和练兵,从1941年起,重庆军事委员会仿照日本军制,正式开始实施《非常时期军管区司令部暂行组织条例》,即在非沦陷区的每个省,设置专门负责征兵和练兵的“军管区”,通常以省主席兼任司令。

各省的军管区以下,按照省辖面积和人口的具体情况,再划定若干个“师管区”。理论上说,每一个师管区负责给一个作战军,专门征召新兵和实施训练,当前方部队需要补充时,再统一输送足额的新兵。

这种“一对一”的补充方式,避免了征召地混乱带来的工作推诿,减小了对新兵资源的无序争夺,同时新兵集体来自一地的话,也利于沟通和团结,是比较成熟的补充兵制度,当时日军的各师团,都有固定的兵源征召地。

贵州虽然人口稀少,然而在山河破碎之际,也义不容辞地承担了军管区的任务,八年抗战,先后征召了70万以上的青壮年,扛枪上阵杀日寇!军史爱好者大多注意到,整编第74师爬上孟良崮时,部队里贵州籍士兵成分已高达65%!

这是因为,第74军在1941年以后的新兵征召地,就安排在贵州,当时贵州省共划分了四个师管区,分别是贵节(贵阳和毕节)、安兴(安顺和兴仁)、遵务(遵义、务川)和镇独(镇远、独山)师管区。

(第74军副军长施中诚)

设置师管区的另外一个目的,更是重庆当局扩大中央军实力,同时削弱杂牌军的手段,道理很简单,当时全国有100多个作战军,却根本没有100多个师管区,能够配置师管区的,多数为中央军嫡系部队。

于是杂牌军越打越少,而中央军却是越打越多,比如贵州的四个师管区,就通通分配给嫡系部队:贵节师管区配属第6军、安兴师管区配属第54军、遵务师管区配属第99军,而镇独师管区则配属给了第74军。

根据条例规定,各师管区司令一职,统由各作战军的副军长兼任,便于前后方联络和新兵的针对性训练,于是1941年9月间,第74军中将副军长施中诚,原第57师的老师长,奉令兼任镇独师管区司令。

(镇远的位置)

二、李天霞出任镇独师管区司令

施中诚并非黄埔嫡系,而是直鲁联军的余脉,注定要在74军系统被边缘化的,没有被王耀武立即排挤出去,主要还是执掌57师期间的赫赫战功,而且施副军长既没什么实权,也能摆正自己的位置,遂相安无事。

镇独师管区管辖黔东南23个县的征召事务,以下再设若干“团管区”和征兵事务所,司令部设在如今黔东南自治州的镇远县,当年是个穷乡僻壤的山区县城,生活虽然艰苦,可是比起炮火连天的湖南战场,倒是很安逸。

1942年11月,施中诚在镇远度过了一年多的后方生活后,调升第100军军长;与此同时,第51师师长李天霞晋升第74军副军长补缺,遗职由周志道接任,于是按照惯例,李副军长正式兼职镇独师管区司令,赴任贵州。

(王耀武)

李天霞由此缺席了鄂西会战、常德会战等重大战役,而在这两次会战中,第74军表现都很抢眼,大批官佐立功受奖,升官也是一茬茬的,在大后方喝茶的李副军长,只能眼巴巴地看着,这是个不妙的征候。

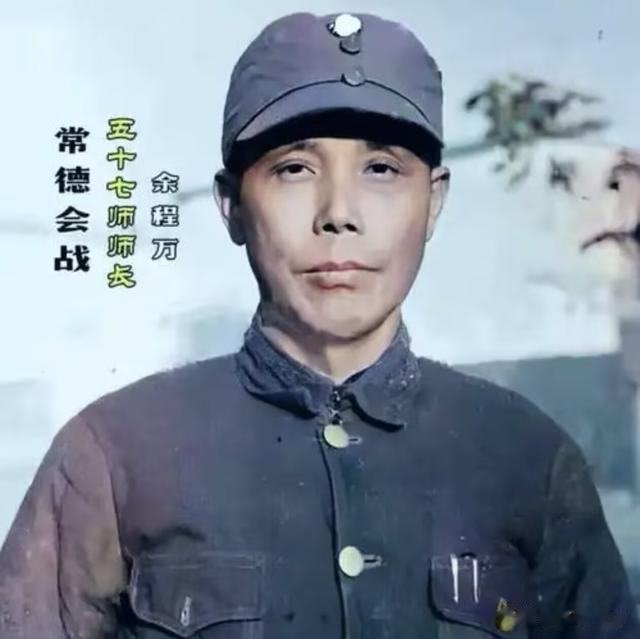

事实上,在鄂西会战结束后的1943年9月,第57师师长余程万,也晋升第74军副军长(仍兼57师师长),这次晋升被很多史料忽略了,也就是说,在惨烈的常德保卫战打响时,余程万的职务已不仅仅只是师长!

令人奇怪的是,余程万在晋升副军长以后,并未循例调任镇独师管区司令,而是继续留在前线带兵,按说李天霞在贵州趴了都快一年了,怎么也该跟余程万换换吧?偏偏王耀武一点这方面的意思都没有。

(张灵甫后来任副军长)

事情很明显,王耀武已经在酝酿后续人事安排,对李天霞采取了“敬而远之”的态度,既不让李天霞回来参赞戎机,也使李天霞失去了累积战功的机会,而此时被王耀武看好的小弟张灵甫,已被擢升第58师少将师长。

1943年12月,余程万因弃守常德,被押送重庆军法执行总监部,施中诚旧部李琰升任第57师师长。次年2月10日,第四次南岳军事会议召开,各大战区骨干将领云集,王耀武也带着张灵甫上了山!

李天霞却没有得到参会通知,这更是一个不妙的信号,意味着冷板凳还得继续坐下去,会议期间,第58师师长张灵甫出尽风头,校长“以其报告和态度均佳”,又谓王耀武及左右曰:“此次又得将才矣”。

谁要说王耀武这不是故意创造条件,给张灵甫亮相和取悦的机会,那就是瞪着眼睛说瞎话了,而被冷落在贵州大山里的李天霞,估计正急得抓耳挠腮中,硬是没有出镜的资格。

三、李天霞已经失去利用价值

李天霞和王耀武是同窗,同为黄埔三期毕业,中原大战后几乎同时晋升团长,职级不相上下。1932年王耀武死守宜黄建功,战后晋升为“第三路军补充第1旅”少将旅长,一夜之间成为了李天霞的顶头上司。

补充第1旅是以军政部保定编练处的三个团组建的,时任保定行营兼编练处主任,正是“八大金刚”之一的钱大钧,而李天霞因与钱大钧有亲戚,之前就被调来担任了团长,主要是整训中原大战之后,倒戈或者缴械的冯阎联军士兵。

王耀武空降为补1旅旅长,李天霞改任补1旅第3团团长,两个三期同学开始搭伙计。混迹在中央军系统的将领,如果不搭上一个八大金刚级别的做靠山,是很难混出模样的,搞不好队伍都得被吞并了,而王耀武最初缺乏的,就是靠山。

作为第三路军的补充旅,王耀武所部当然要开往江西作战,时任北路军兼第三路军总指挥是谁呢?土木系老大陈诚也,陈诚吞并部队的名声在外,王耀武是真心不愿意去,只怕到了江西,自己的基本部队就没了。

(钱大钧)

经过李天霞求到钱大钧的一番活动,最终补充第1旅改调浙江,划归浙江保安处长俞济时指挥,于是才有了我们熟知的谭家桥战斗,这一时期,王耀武不仅对李天霞心存感激,更是博得了铁杆嫡系俞济时的好感。

1937年在淞沪战场上,第74军火线组建,俞济时任军长王耀武任51师师长,从此王耀武每晋一级,李天霞总是亦步亦趋:王耀武升副军长、李天霞接任51师师长;王耀武升军长、李天霞接任副军长,哥们还算够意思。

然而王耀武达到一定地位后,心态悄然发生了变化,一方面,他不仅搭上了“大内总管”俞济时,而且自身已是校长眼中的红人,完全不需要李天霞这个桥梁了;另一方面,王耀武深知混在民国军界,没有基本部队是万万不行的。

换句话说,王耀武无论升任集团军总司令、方面军司令官甚至更大的官,第74军都必须牢牢抓在手中,军事主官也必须是忠诚的小弟,而李天霞资历不输于他,如果保举李天霞接任军长,这支劲旅未来到底姓李还是姓王?不好说了。

有了这层小九九,李天霞才被扔在贵州整整二年多,对74军的最新情况和人事,干着急插不上手。第四次南岳军事会议刚刚结束,王耀武升任集团军总司令的消息传来,李天霞在镇远再也坐不住了,火速自遵义登车东来。

已经晚了,在张灵甫等人的撺掇下,王耀武根本没和李天霞商量,就保举第100军长施中诚,回任第74军军长之职,用这个临时过渡的办法,堵死了李天霞问鼎军长宝座的可能,也给张灵甫混够资级,预留了时间。

作为某种补偿,王耀武保举李天霞调任第100军军长,官虽然升了,却从此被踢出了74军系统,个中滋味李天霞品得出来,至于孟良崮的“千里救援”,李天霞究竟是不是挟私报复,恐怕没有人能说得清楚了!

所以陈诚上来就把王耀武的基本部队73军74军全卖了,老王成了光头司令,一身本事球用没有了