《南京条约》是中国屈辱史的开端,由于清政府在第一次鸦片战争中战败,被迫割让香港岛给英国。

之后的近半个世纪内,清政府又与英国先后签订了《北京条约》、《展拓香港界址专条》等不平等条约,到了1898年,英国殖民者已经获得了香港全境的控制权。

英国对香港的统治直到1997年7月1日才宣告终结,一个多世纪内,英国殖民者对香港人民进行了残酷的剥削,香港民间反抗英国统治的运动时常发生,其中比较著名的便是1967年的“五月风暴”。

1949年末,国军在解放战争中败局已定,由于蒋介石没有能力将所有国民党遗老遗少带到台湾,他们大多成为了国民政府的弃子,为了避免遭到人民的清算,很多人逃往了英国管制的香港。

除此之外,蒋介石在大陆滞留了大量特工,这些特工把香港当成了联络站,这就导致香港地区人员结构日益复杂。

但是,随着越来越多的人口涌入香港,地区矛盾也开始显现,港英政府无法为这些外来人员提供足够的就业岗位,导致这些外来户不得不在棚户区艰难度日。

由于港英政府的殖民策略依旧是以剥削为主,所以没人在乎这些外来者的死活,矛盾得不到解决,终究会有爆发的那一天。

上世纪六十年代中期,国内爆发了一场政治风波,尽管国务院负责港澳事务的廖承志明确表示:“不会让政治运动发展到香港地区。”但无论是港英当局还是中央人民政府,都无法限制群众们的呼声。

1967年5月,位于九龙的新蒲岗塑胶花厂发生了工人暴动,起因是资本家制定了侵犯工人权益的苛刻条款。工人代表试图与资本家进行谈判,但资本家非但没有撤销苛刻条款,还开除了92名参与暴动的工人代表。

由于劳动者们积怨已久,面对资本主义的无礼行为,他们难掩心中怒火,工人们效仿国内政治运动的方式,手举《毛主席语录》,高喊“坚决把反迫害斗争进行到底”、“强烈抗议港英法西斯血腥暴政”等口号。

原本只是一场普通的不能再普通的工人示威游行,作为一个老牌资本主义国家,英国人对这一幕并不陌生。真正触碰港英当局底线的是工人们手中的“小红本”。

由于当时冷战已经拉开了序幕,资本主义世界对红色势力的扩张非常敏感,港英当局早在一年前就对香港境内的媒体进行了整顿,凡是出现“共产党”、“毛主席”等字眼的文章一律不准发表。

影视作品中,凡是出现毛主席的镜头也一律被裁剪,就连电影的插曲也未能幸免。比如在《洪湖水浪打浪》中,歌词原本是“共产党的恩情比海深”,为了能够上映,不得不改为“爹娘的恩情比海深”。

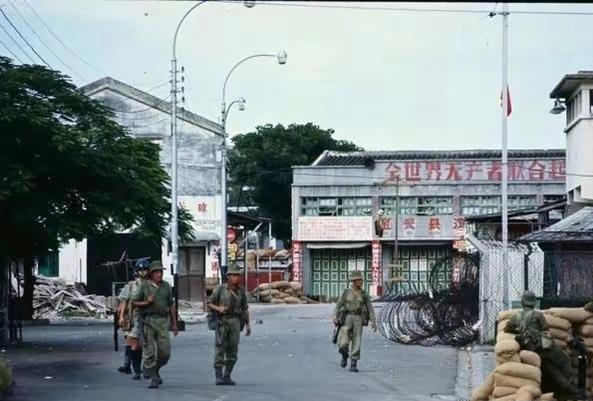

港英当局原本就谈“红”色变,所以当看到街头上那红色的海洋,必定会集中警力进行镇压。12日,英国军警手持警棍和催泪瓦斯向游行的群众发起了攻击,当天就有100多名工人负伤,另有127人被捕。

港英当局的暴行引起了群众的愤怒,越来越多的人走上街头,与军警对峙。原本是一次劳务纠纷引发的工人游行,如今已经演变成了一场反抗英国统治的爱国运动。

爱国群众将银行、学校、医院等地改为了临时据点,顽强抵抗军警的进攻。一个月后,这场暴动波及到了香港与大陆交界的沙头角一带。

眼看英国军警的子弹就要落进大陆境内,周恩来发表了重要讲话:“香港和九龙自古以来都是中国的领土,港英政府应该尊重香港爱国同胞的一切权力,尤其是宣传毛泽东思想的权利。如过港英政府不立即停止暴行,将会导致严重的后果。”

然而,英方丝毫不顾及中方的警告,不仅继续调派军警向沙头角一带的民兵发起攻击,还将海军舰艇调至南海一带进行演习,试图以此震慑我军。

沙头角原本有一块标注香港与大陆的界碑,但这块界碑形同虚设,港英当局经常越界执行公务,扰乱我方居民的生活秩序。

面对这种紧张局势,我军将驻扎在广东一带的7085团调到了沙头角。英军也毫不示弱,不断的朝着沙头角增派警力。说是警察,但装备有装甲车、重机枪、野战炮等重型装备,与正规军相比有过之而无不及。

双方控制了各自驻地内的建筑,并将其改建为炮楼,边界线上也拉起了铁丝网。7085团的战士们时刻注视着英国军警的动向,由于防止事态扩大,我军一直遵循“不开第一枪”的原则。

7085团团长李廷阁第一时间便与北京方面取得了联系,这是中央军委为数不多直接为团级单位下达指令的情况。港英当局也十分谨慎,枪口死死对准大陆境内的碉堡,一直未敢擅自开枪。

天有不测风云,这种对峙局面被一个突发情况打破。7月6日晚,一名农夫家的孩子突发恶疾,由于沙头角公社的卫生员医疗条件较差,村民们生病后大多到英界内的香港医院求医。

如今赴港的所有道路被封锁,农夫一家焦急万分,村民派出代表与英国军警谈判,请求双方武装对峙不要殃及平民,但村民们的提议被英方否决,为了挽救这名年轻的生命。民兵张天生带头清除英放设置的路障,但中途被军警击毙。

张天生的牺牲让同志们怒火中烧,他们荷枪实弹,准备随时向英警发起攻击,为了侦查对方的防御部署,几个民兵前往了距离英警据点四百米的稻田中侦查。

英警居高临下,马上发现了稻田中的异动,瞬间枪声大作。英警越界射击的行为第一时间被中央军委知晓,7085团指挥部的电话铃声突然响起,电话另一头给出的指令简短而又坚决:“开火!”

我军轻重机枪一齐开火,子弹精准的打进了英方炮楼的窗户,密集的子弹让英警抬不起头。这次冲突中,共有42名英警被击毙或受伤,而我军却无一伤亡。

不久,英国伦敦的报纸发表文章:《中国老虎真地吃人》,港澳同胞为此扬眉吐气。

英国曾经号称“日不落帝国”,但二战之后已经荣光不在,尤其是六十年代,各个殖民地的独立运动让英国政府焦头烂额。

而且英军早在朝鲜战争时就曾领教过中国军队的厉害,所以这一次并没有让事态扩大,港英政府随后出台了一系列利民政策,以此安抚民心,这场暴动随之偃旗息鼓。

假如当时中国能够一鼓作气收复香港,也并不是不可能,但当时国内的局势并不稳定,中苏关系也早已恶化,贸然发动一场战争并不是一个明智的选择。所以这次暴动也成为了香港回归前中英双方的最后一次对抗。

1982年,“铁娘子”撒切尔夫人携马岛余威访问中国,与邓小平就香港事宜进行了讨论。邓小平态度强硬:“香港主权属于中国,是中国的一部分,这个问题本身不能讨论,中国不是阿根廷。”

撒切尔夫人以作风刚强著称,但北京一行却接连吃瘪,走出人民大会堂时还不慎摔了一跤。撒切尔的这一摔象征着英国对香港的统治力日渐虚弱。

15年之后,《义勇军进行曲》在香港会议展览中心奏响,英国的国旗缓缓落下,这也标志着香港即将进入一个全新的时代。