在一个典型的下午,沉浸在茶香中的我们可能很难想象一两百年前的茶叶贸易战。

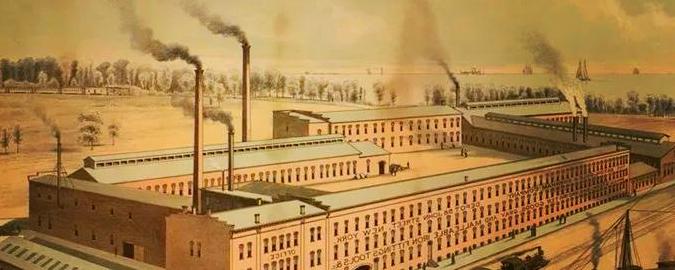

那是在维多利亚时代的密室政治中,不是在优雅的茶会、露天阳台上,而是在浓烟滚滚的工业化城市之间展开的。

想象一下,当你细品中国的茉莉花茶时,印度的阿萨姆茶正在全球市场上迅速崛起,并且在毫不留情地蚕食着它曾经的市场。

这是怎么回事呢?

茶叶的辉煌历史:从中国到全球茶,这一古老的饮品,在中国有着深厚的历史渊源。

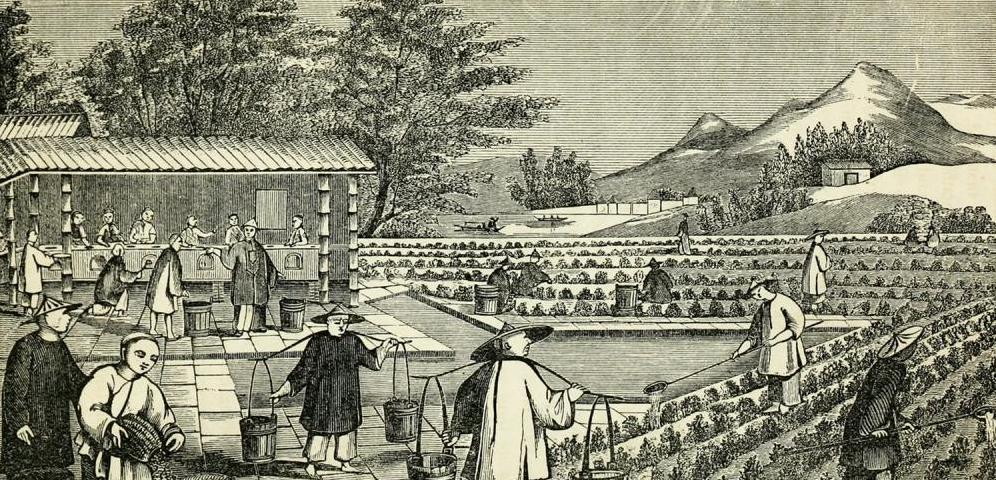

中国人最早在几千年前便开始栽培和饮用茶。

在唐代,随着丝绸之路的繁荣,茶叶的芳香飘到了中亚、西亚,并逐渐传到了遥远的欧洲。

在许多个世纪里,中国茶不仅是商品,更是文化的象征。

在明清时期,中国茶叶风靡全球,成为国家重要的出口商品。

绿茶、乌龙、红茶、白茶,各种茶叶品类层出不穷,中国的茶文化也在不断丰富与发展。

那些珍贵的茶砖、茶包,曾是西方国家争相获取的奢侈品。

这种局面在19世纪发生了翻天覆地的变化。

彼时,英国面对巨大的贸易逆差,同时也为了在其殖民地印度寻得新的经济增长点,开始实施多重策略让印度茶崛起。

一方面,他们通过鸦片贸易解决逆差问题,另一方面,他们致力于在印度发展茶产业。

像探险故事一样,一些英国人秘密将中国的茶树和制茶技术带到了印度。

在印度阿萨姆地区,一场关于茶的实验开始了。

尽管初期困难重重,但随着私人资本的涌入,茶叶种植园迎来了极大的发展。

印度的茶产业很快就转向机械化,提高了生产效率,开始在国际市场上与中国茶竞争。

国际市场变革对中国茶业的影响国际茶叶市场的格局也在悄然改变。

蒸汽船的发明使得东西方之间的运输更快捷,而电报则缩短了信息传递的时间。

市场从供不应求变成了供过于求,欧美的买家们有了更多的选择。

这种供给结构的变化,让印度和日本的大规模茶叶生产成为可能,而中国的茶叶则因生产分散、管理松弛,在质量和价格上逐渐失去了竞争力。

中国的茶产业依旧保持着传统的手工作坊和家庭农场模式,面对机械化的印度茶商,显得应对不足。

政府政策差异下的茶叶出口竞争竞争的背后不仅仅是市场供需的变化,更是各国政府差异化策略的体现。

为了壮大本国的茶叶产业,英国对印度茶给予了大量的政策支持,不只是建设交通基础设施,还推动农业技术改良。

日本政府也通过扶持本国茶商,提供贷款和市场信息,帮助他们进军国际市场。

反观清政府,在茶叶黄金时期缺乏战略眼光,茶叶市场遭到忽视。

面对出口额的下降,清政府的回应是迟缓和消极的。

他们对内维持传统,对外缺乏应对市场变化的长远策略。

这些差别,使得中国茶在国际市场上被印度茶渐渐取而代之。

故事进行到这里,或许已经引发了我们的深思。

曾经拥有千年光辉历史的中国茶,为什么在如此短的时间丧失了全球市占率?

这不仅仅是工艺技术的迭代,更是市场对效率、质量和创新的多重要求。

茶叶贸易的兴衰,是一个关于时代变化和政策应对的故事。

今天,当我们再望向茶杯,品味着茶香带来的宁静时,也许更应思考这背后的一叶知秋。

在全球化的今天,如何让古老的茶文化焕发新活力,成为摆在我们面前的一个新挑战。

技术创新、市场敏锐度,还有政策引导,这些都是我们在追求全球市场地位过程中不可忽视的路径。

中国茶若想重回辉煌,需要的不仅是情怀,更是面向未来灵活的策略和科学发展观。