近些年,师尊变成了高危职业。

各仙门频频发生徒弟堕魔拐走师尊的离奇事件。

在我的调查下,堕魔的弟子大多幼年失怙,流离失所。

为了防止类似事件的发生,我千挑万选的徒弟,父母和睦家庭美满,保证万无一失。

但是,眼前压在我身上,咬着我的唇不放的,不是我那乖乖徒儿又是谁?

1

“仅仅半年时间,云中楼的枕水仙君、朝歌城的白楚仙君、沅陵宗的青夔仙君都被他们自己的徒弟掳去成亲了。”

掌门师兄略带担忧地望向我,“流亭师弟,不如这回你就先不收徒了,且过个十来年再看看?”

我明白师兄的担忧。

自二十年前起,各仙门开始频繁发生徒弟堕魔拐走师尊的离奇教学事故。

离奇的点在于徒弟抓走师尊并非为了夺取修为,而是为了和师尊结为道侣。

早些年我曾受好友之托前去魔窟营救他的师尊,众道友披星戴月地赶了一路,到达魔域时正逢魔君——也就是好友的小师弟剖白。

好友的仙尊虞渊仙君问魔君为何堕魔,是修炼出了岔还是贪恋魔族禁术,他自认是个尽职尽责的师尊,三个徒弟不偏不倚,全都悉心教导,究竟是哪里出了错?

魔君露出个有些奇怪的神色,反问道师尊你还不明白吗?生了心魔才会入魔,而我的心魔是你。

撞上这种场面,道友们不免尴尬,顷刻退至几里外暂避。

我们从午时等到日暮,最终等来一封请柬,上书虞渊仙君将与魔君不日合籍,届时请众道友赏光。

一群人杀气腾腾地来,又稀里糊涂地喝了个喜酒回去,跟做了场梦似的。

此后此类事件犹如样板戏一般在修仙界上演。

师尊收徒,传道授业,弟子堕魔,以下克上……起初大家还会惊呼一二,可一旦看多了,也就渐渐习惯了。

我心知师兄是为我着想,然师尊得道飞升后,这一支只剩我一个,我总该把他的独有功法传下去。

掌门师兄是师伯的弟子,待我同亲兄弟,什么都好,就是喜欢念叨。我不愿拂他的好意,却也不想把话说死,于是熟练地避重就轻道:“我心里有分寸。”

这分寸于翌日上午我在试炼场见到谢襄的那一刻烟消云散。

乌泱泱的一群新弟子,我一眼便相中了他,不仅因为他合我眼缘,更因为他的灵根上品,是个天生的修炼材料。

按门中长幼排序,我仅居于师兄之后,这回师兄不收新徒,那就由我第一个挑。

我运起灵力,飞至谢襄跟前。

身份文牒上说他如今十四,可他看着至多十二,清清瘦瘦的,比一把柴重不了多少。

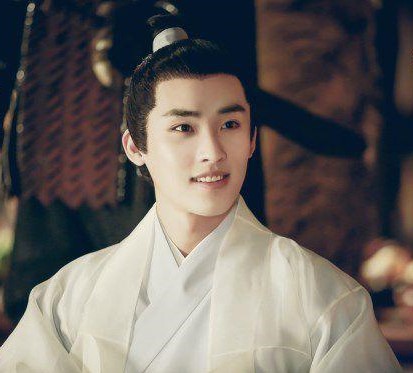

模样倒是很乖,是私塾先生最偏爱的那种学生。见我来到他面前,他没有半点无措,反而抬起头镇定地和我对望。

确实合我的眼缘。

我不由笑道:“我是沈流亭,你愿意拜入我的门下吗?”

几乎是毫不犹豫,谢襄拱手行礼,喊我师父。

我满意地牵起他的手往台阶上走,预料之中对上掌门师兄无奈的神情。

我心虚一笑,待试炼结束才向师兄解释道:“师兄难道没发现吗?那些堕魔的弟子大多有个共同点。”

“什么?”

“幼年失怙失恃,或是寄人篱下,或是流离失所。如果我猜得没错,他们的心魔就是从那个时候滋生的。我看过谢襄的身份文牒,虽家境一般,但父母和睦,对几个孩子也都不错,谢襄断不会步那些魔君的后尘。”

见我如此理直气壮,信誓旦旦,师兄不由动摇道:“真的?你能保证谢襄往后不会入魔,也不会掳你去做压寨夫君?”

“真的真的。”我哭笑不得,“若真有那一天,我不打残他就算不错了,还能任由他欺师灭祖不成?”

2

回到醴阳峰,我附灵力于谢襄体内,细细探查了一番他的经脉。

和我料想的差不多,大病没有,小病一堆,想来早已吃了许多年的药,比同龄人瘦小也是情理之中,或许拜入宗门便是为了摆脱沉疴。

我搁下笔,转头对谢襄道:“明日开始吃药。”又弯了弯眼,“怕苦吗?怕苦的话师尊让他们给你带点蜜饯来。”

当人师尊就要有当人师尊的样子,即便我是第一次收徒,也深知教好徒弟的不易。

一来有那么多的教学事故摆在眼前,让人想忽略都难;二来谢襄的一身好根骨要是糟蹋在我手上,恐怕我师尊会托梦来骂我。

谢襄摇头:“不怕苦,不必劳烦师兄们。”

他长得实在乖顺,我忍不住逗他:“怕苦也没事,师尊又不会笑话你。”

他认认真真回答我:“真的不怕。”

他说的是实话。

他的确不怕吃苦,不论是在喝药,还是在修习上。

入冬后的醴阳峰常是日复一日的飘雪,可只要我推开窗,就永远能看到在院中打坐的谢襄。他背对着我,腰背挺得极直,一如山门前的那片青竹。

由引气入体到成功筑基,他只花了短短半年。再两年,他顺利突破筑基后期。

我站在比试台下,看谢襄又一次得胜,心中有种无可比拟的愉悦。

伴随着修为飞涨的,自然还有他的身体。刻苦修行加之汤药调理,他早不是刚入门时风一吹就能倒的模样。

少年人不鸣则已,一鸣惊人,仿佛只是随便长长,就很快追了上来。

谢襄在台上比试,我就在台下和同门闲聊。

天资卓绝又肯下苦功的人往往备受青睐,谢襄也不例外,我的师弟师妹们都对他印象不错,叹道此子前途无量。

唯有掌门师兄仍是一副别别扭扭的样子,偶尔意有所指道:“枕水仙君被掳走时,他的徒弟也才二十。”

又道:“也长了张祸害脸。”

我一时分不清这祸害一词到底是褒义还是贬义,毕竟掌门师兄的意思是谢襄生得好,足以祸国殃民。

师兄一向庄重自持,却独独在这件事上有着令人难以理解的固执。他是君子,做不出无故刁难门中弟子的事,只能私下和我感叹一二。

我啼笑皆非,对师兄说:“我都好几百岁了,他就是个小孩,怎么可能呢?我就差跟别人说他是我儿子了——”

不对,我说过。

那是去年春末,元昭来醴阳峰时。他闭了二十年的关,还不知道我收徒的事,乍一看到坐在我身侧的谢襄,不由迟疑道:“这是?”

我从容道:“我儿子。”

元昭显然不信:“你就胡扯吧。”

“我不是一直困在元婴中期吗?”我面不改色道,“师伯说可能是我终年待在山上的缘故。剑修本不是无情道,却被我修出了无情道的架势,想要突破,估计得去人间游历一趟。我听他的话下山几年,就有了这个孩子。”

我边说边暗暗勾了勾谢襄的手指,他侧过脸看我一眼,轻轻叫了我一声爹。明明语气和平常相差无几,我却听出了一丝无奈。

元昭闻言,神情在眨眼间换了几换,十分精彩,就跟眼前的掌门师兄一样。

“或许真是我太杞人忧天了。”师兄低声道。

一上午的比试结束,众人各自散了。

收剑入鞘的谢襄敛去一身锋芒,任由我给他系上斗篷。斗篷是纯白的,里头填得很厚实,帽沿上更是毛绒绒的一圈。

说来也奇怪,谢襄已是修道之人,可一到冬日,一双手还是冷冰冰的。

我拉过他的手为他渡了些灵力,才开口道:“今年上元就到山下过吧。”

3

照常理来说,修士从踏上修道之路的那日起,就应当和凡间亲朋斩断联系。

修士动辄几百上千岁,而凡人不过寥寥百年。

可能我们只是闭关一场,于他们来说,却已过去大半辈子。

但我并不想这么要求谢襄。

他的父母兄弟尚在,回去看看又何妨?

若如此容易动摇道心,只能说明他心志不坚定,根本不适合修行。

师伯说得没错,就算是仙,也该带点烟火气,何况我们还未飞升。

我和谢襄隐去身形,御剑落在他家的门前。

上元佳节,家家户户都是一副喜庆模样。

我立于墙边的桂花树下,朝谢襄一笑,“我在这等你。”

转念又道:“真的不在家里住几天吗?我可以去找元昭喝酒。”

谢襄的脸色在我提到元昭时,飞快地一沉,又立马回复原样。

我总疑心他和元昭不对付,可当我分别问两人时,他们又不约而同道没有。

没有最好,他们一个是我多年好友,一个是我的徒弟,若真打起来,头疼的只会是我。

“不用,我娘爱哭。”

谢襄留下这么一句,而后跨进小院中。

我靠在墙上,饶有兴致地看着不远处的杂耍。

喷火、碎大石、无中生有,都是很简单的小把戏,却围了里三层外三层,引来喝彩连连。

其实老百姓未必看不穿其中的门道,他们看穿了,他们也高兴了,只要高兴是真实的,那就没什么不可。

顶过缸,训过蛇,一只舞狮从天而降。

我正跟着叫了声好,就听到谢襄在耳畔唤我师尊。

我诧异地转过头问他怎么这么快,发现他仍捏着隐身诀。

他压根没解开过。

我心下了然,不再出声。

并肩走出一段路,谢襄才开口道:“我娘和大嫂在厨房里做元宵,小侄子本想捣乱,被大哥一把拎出去了。我记得我刚上山时,大嫂才有身孕,没想到转眼就能惹大哥生气了。小侄子大哭,爹就带他扎灯笼玩,他还是只会那几样,哄完我们兄弟三个又接着哄小侄子,可是他的头发几乎全白了。”

他顿了顿,继续道:“三弟不在家,从我娘和大嫂的聊天推测,大抵是去书院帮先生的忙了。我把灵石换成的银子藏在我娘枕头底下,她睡前看到,怕是又要哭个半宿。”

话音落下,我抬起手,摸了摸他的头。

三年前他拜师时我没做出的举动,三年后我倒是做了。

我解开隐身诀,用哄小孩的语气道:“师尊带你逛庙会。”

暮色四合,街市两边亮起灯笼。

镇子颇为富庶,酒楼茶馆秦楼画舫一应俱全,兼之路边的小摊,合成一副热闹景象。

来往行人如织,为防走散,我往自己和谢襄的手上各贴了张符箓。

符箓发出白光后消失不见,我晃动手腕,中间好似有条线,引得谢襄的手腕也动了动。

我们在人潮里慢慢地走,路过一个卖面具的小摊时,谢襄罕见地多看了两眼。

除了苦修,我从未见他对什么有过兴趣,难得来个例外的,我怎么可能就这样略过。

我停在小摊前,摊主热情地迎上来,熟门熟路地开始自夸。

我偏头看向身侧的谢襄,对他说道:“你挑。”

见他似要推诿,我当即补上:“替我也挑个好看的。”

谢襄俯下身,目光从各式各样的面具上一一扫过。

须臾,他选中其中一双,我定睛看,是两只狐狸。

结过账,我们将面具戴上。

适逢天上有烟花炸开,人群惊呼,我下意识望向谢襄,没想到他也在望着我。

面具遮住他的大半张脸,使我看不清他的神色。

也正因如此,我惊觉他那双平日里看不出喜怒的眼中,正亮得吓人。