邓小平是个大大的爱国者,同时,他也特别看重家庭。其实啊,他对家庭和亲情有着很深的感情。所以,在管教孩子这方面,他有自己的独特方式。

1952年的时候,邓小平一家打算回北京了,邓楠就好奇地问她爸一个问题。她说:“在四川,人家都叫你首长,那回了北京,人家会怎么称呼你呢?”谁料,邓小平接下来的回答,把全家都逗乐了。

【邓小平的低调】

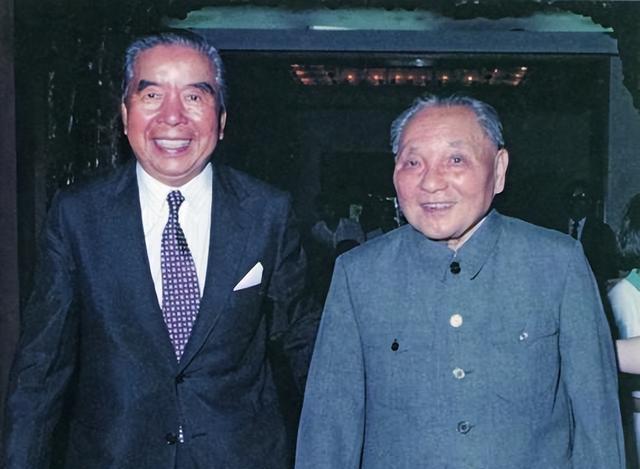

邓小平是咱们党第二代领导班子的头儿,他不管是当官还是做人,都特别朴实,不张扬。就算他去基层看看情况,也很少开口说话,大多数时候根本不用照着稿子念。

邓小平从不觉得自己有多么了不起,他心里始终装着党和人民的大事。退休以后,他还是很挂念国家、民族的未来,还有改革开放的路该怎么走。

1992年,他走访了武昌、深圳、珠海和上海这些城市,期间发表了很关键的讲话,并针对一些大问题给出了答复。

邓小平从来不把自己当成大官,他就想着给老百姓办点实事,觉得在自己的位置上得干点啥。就凭着他那出色的本事,赢得了大伙儿发自内心的尊敬和喜欢。

邓小平这位老革命家,心里始终装着党和人民,他把两者的利益看得比啥都重。他还巧妙地把马克思主义的家庭观念跟咱们中国的老传统家庭观结合到了一起。

所以他特别看重和家人相处的每一刻,在那些不容易的革命战争日子里,他对家的感情变得特别深。虽然地位高了,但他对家人的教育更上心了,尤其是要他们懂规矩。

邓小平这辈子真是充满传奇色彩,他多次冒险,遇到过不少生死关头。但这些都没能改变他的生活态度,也没让他对生活的热爱减少半分。相反,这些经历让他更加懂得珍惜和家人共度的每一刻宝贵时光。

新中国成立后,他特别看重这好不容易得来的和平日子。邓楠曾经这么说:

我爸以前可是带过好多兵打过大战的,但他从来不看那些讲战争有多惨的电影。他说啊,以前战场上死的人太多了,所以现在特别珍惜这和平日子,对生活也是满心热爱。

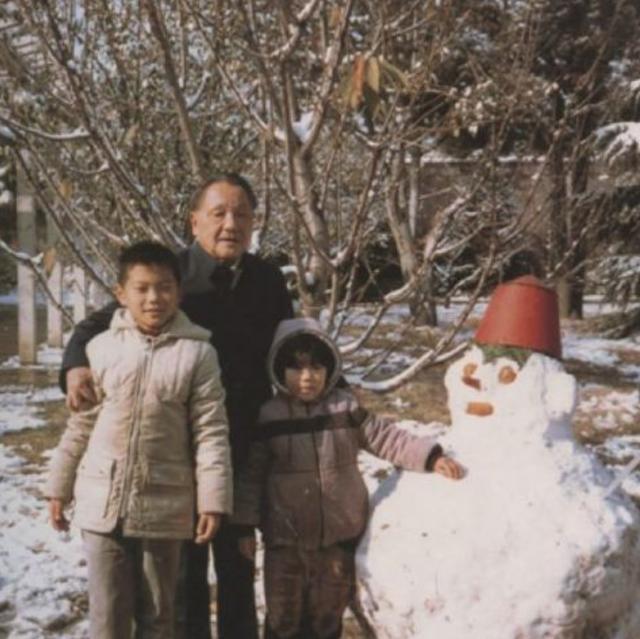

尽管他每天忙得团团转,但他还是会想办法挤出时间回家和家人待一块儿。他特爱全家人围坐一桌,边吃边聊,还让小孙子们在他的书房里尽情闹腾。工作那么累,反而让他更加觉得和家人相处的时间太宝贵了。

但是,因为邓小平身份挺特别,所以他特别看重在家里立下规矩。

邓小平总是叮嘱家里人,得保持那种朴实无华的生活方式,无论是在工作里头,还是日常生活里,都不能想着捞好处、占便宜。

据邓小平身边的工作人员说起,邓家有个老习惯,就是剩饭剩菜都不许扔掉,下一顿热热接着吃。平日里,邓小平的饮食很简单,从不碰那些保健品啥的。

有一次,邓小平准备出去调研,出发前女儿给他拿了件新外套。他穿上试了试,感觉衣摆长了点。但他可不想这么好的衣服就这么闲着不用。

所以他就让工作人员把衣服的下摆给剪掉了。尽管这衣服样子不太出众,但他还是一直穿着它。

邓小平去世后,大家发现他好多年来一直穿着那几件旧衣裳和旧皮鞋,心里头真不是滋味。不少人瞅见那些穿了十多年的衣物鞋子,都感到挺难过的。他老人家就是这么朴素,真让人心疼。

对于这事儿,好多人都感到纳闷儿。记得1975年那会儿,邓小平在一次会议上专门提到了:

咱们这类人去基层调研,得注意别给当地的干部添乱子。吃饭嘛,简单点的就好,像那个西红柿炒鸡蛋的工作餐,就已经挺不错了。

没错,邓小平对自家孩子,在生活上和工作规矩上,那可是要求得严严实实的。

他让孩子们得靠自己的本事去闯出一片天,不准他们借他的名头来捞好处。大女儿邓林提起,老爸对孩子们管得严,但教育起来挺开通的。

平时孩子们在餐桌上聊天,邓小平从不插话,让他们自由表达。不过,要是他们聊到国家大事或政治事件,并且观点过于偏激时,他就会出声打断他们。

他也就某一问题,跟孩子们正经地聊过一两回,想给他们好好上一课。

在那些欢乐又自在的日子里长大的小朋友们,对爸爸也是特别的敬重。

【邓楠问父亲:在四川叫你首长,到北京是什么】

邓小平一共有五个娃。大闺女邓林是在1941年9月出生的,那时候抗日战争打得正难呢。因为打仗没法带着孩子,所以邓林才出生七天,邓小平两口子就只好把她送到老乡家去了。

两年后,他重逢邓林时,她已生命垂危。邓林这孩子,真的是受尽了苦头。

小时候她营养没跟上,导致后来就算接受了很好的治疗,身体还是没法和同龄的小伙伴们比。

邓朴方大哥和邓楠二姐是在抗日战争到解放战争那段日子里出生的,他们从小就跟着爸妈到处走。后来,解放没多久,小妹邓榕和弟弟邓质方就在重庆来到了这个世界。

1952年,我们一家子都跟着邓小平到了北京。在飞机上,女儿邓楠好奇地问老爸:“在四川时,大家都叫你首长,那现在到了北京,人家会怎么称呼你呢?”

邓小平的一句话,把孩子们逗得咯咯直笑。他简简单单地说了俩字:“脚掌。”邓小平从不跟孩子们炫耀自己的身份地位,孩子们对老爸到底当多大的官,也是一无所知。

邓小平对孩子从不溺爱,他的五个孩子都上的寄宿学校。

但是呢,由于家里的孩子都挺大了,所以他们穿着都很简单。小的孩子都是捡大的孩子的旧衣裳穿,衣服要是破了,就随便打个补丁接着穿。

邓小平特别在意孩子们,对每个娃都了如指掌,他们的长短处、脾气、拿手本事,他都门儿清。说到对孩子的关爱和成长关怀,邓小平跟咱中国好多老爸一样,不太爱把爱挂在嘴边,默默关心着。

他不太爱用言语去说对孩子们的爱,但实际行动上却付出了很多。大女儿是在打仗那会儿出生的,打小身子骨就弱,总爱生病。

解放后,邓小平把邓林接到了自己身旁。那时候情况特殊,他心里老惦记着邓林,就想让她在江西附近找个工作,这样好照应她。

他心里还老惦记着一件事,那就是他的大儿子邓朴方。邓朴方身体有残疾,一个人孤零零地在北京,没人照顾。所以,他就向中央提出申请,想把孩子接到自己身边来照顾。

那时候,他俩都已经六七十岁了,年纪不小了。这么两位老人家还得照顾一个瘫痪的小伙子,想想都知道这得多不容易。

邓朴方压根不知道,他老爸曾为了他写了封求助信。一直到老爸去世,到了老爸诞辰100周年的日子,他在邓小平故居陈列馆里,才头一回见到这封信。

邓小平对孩子们的爱,更多的是用实际行动去展现,而不是常常挂在嘴边。他很少会直接说出那些爱意满满的话,但行动胜于言语。

不过,他的教育方式里,也融入了西方的自由思想,这就是为什么邓家的孩子们长大后都特别自信和开朗的原因。

在邓小平的带领下,家里头总是暖洋洋的,特别温馨。

他退休那天,孩子们给他准备了个特别的礼物,就是把他家的一面墙装饰了一下。墙上面写着:“1922-1989,永远铭记。”简单又温馨。

后来,孩子们还递上了亲手DIY的贺卡,上面歪歪扭扭写着:“希望爷爷能像我们一样,心里永远住着个小年轻。”这是娃儿们对老爷子最真挚的祝福,也是祖孙间深厚情感的体现。