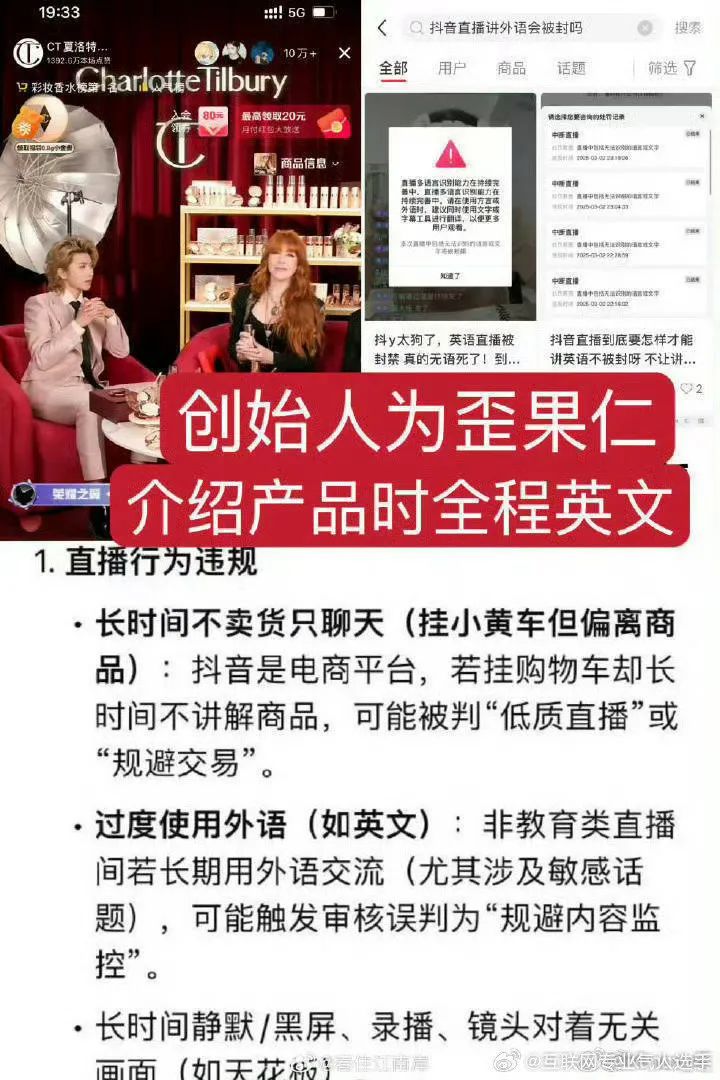

昨晚,蔡徐坤与英国知名彩妆品牌CT的合作直播,在抖音平台准时拉开帷幕。这场历经三天精心预热的商业活动,一经开播便火爆异常。开播短短十分钟内,直播间就涌入了百万观众,点赞量如火箭般蹿升,一举突破3600万,商品链接更是在瞬间被抢购一空,如此盛况无疑是对顶流艺人强大商业号召力的有力印证。然而,正当品牌创始人Charlotte Tilbury用英语详细讲解产品之时,直播间却突然黑屏,屏幕上赫然显示着“直播异常”。这一突如其来的状况,犹如一颗重磅炸弹,迅速在网络上引发轩然大波,登上了微博热搜,成为全网热议的焦点话题。

2023年,蔡徐坤在直播中回应“篮球梗”引发轩然大波,直接导致品牌合作紧急撤档;2024年,一场未经报备的粉丝见面会直播又因违反“聚集性活动管控”规定被强制叫停。这些事件与2023年的“打胎门”等负面舆情相互叠加,在公众认知中逐渐形成对蔡徐坤的“负面标签”固化印象。当此次直播意外中断时,网友们的联想链条瞬间被激活:从过度使用外语的争议,延伸到平台对所谓“劣迹艺人”的隐性管控,整个舆论场迅速掀起猜测与质疑的声浪,各种声音此起彼伏。

品牌方将直播中断归因于“过度使用外语、翻译不及时导致技术故障”,这一解释看似合理,却难以平息舆论争议。

抖音《直播内容审核标准》明确规定"主体语言应为中文",非教育类直播若"长时间使用外语"则属于三级违规行为。在此次直播过程中,品牌创始人全程采用英语进行讲解,而配套的翻译字幕却出现了长达30秒的延迟现象,这一情况触发了AI审核系统的"一刀切"判定机制,成为引发直播中断的技术层面直接诱因。然而,更深层次的矛盾在于平台内容治理与商业利益之间的博弈与平衡。作为顶流艺人,蔡徐坤的直播间拥有千万级流量,是平台用户拉新与活跃度提升的重要流量入口。但根据2025年新修订的《网络直播管理办法》,平台必须对"敏感话题引导""粉丝群体激化"等行为采取零容忍态度。当直播过程中出现粉丝与黑粉之间的激烈对骂,触发"群体性舆情风险"预警机制时,平台的封禁决策便成为一种必然选择。事件发酵后,粉丝群体的反应展现出高度组织化的特点。核心粉丝群迅速成立了"技术故障调查组",通过逐帧分析直播内容,证明蔡徐坤在英文对话环节仅占30%的时长,并主动引导话题转向中文交流。粉丝团官微随即发布声明称:"此次事件与艺人无关,系品牌方沟通失误所致。“更有粉丝自发整理出直播常用英文单词的中文对照版本,并在超话内发起"英语教学帖”,试图将舆论焦点从"违规问题"转向"国际化交流"层面。

这种“护主”行为本质上正是粉丝经济发展的必然产物。蔡徐坤的粉丝群体以Z世代为主体,他们借助购买偶像代言的商品、参与打榜活动、进行控评操作等多种方式,逐步构建起与偶像之间紧密的情感联结纽带。部分网友针对平台规则本身的合理性提出了质疑。他们指出,国际品牌在中国开展直播活动时使用外语本是常见现象,可为何蔡徐坤的直播间却遭遇了“特殊对待”?这种质疑实际上反映出公众对于流量艺人监管尺度的高度敏感。2025年1月,黄子韬因“直播赠车超限额”而受到相应处罚。反观蔡徐坤此次事件,平台给出的诸如“直播异常”这类模糊表述,进一步加剧了外界关于“选择性执法”的猜测。更深层次的矛盾体现在公众人物言行的边界界定上。自2023年“打胎门”事件发生后,蔡徐坤的商业活动便一直处于“高风险观察期”。此次直播中长达27分钟的英语对话,被部分业内人士解读为“对平台规则的一种试探”。当艺人把粉丝圈层当作相对安全的表达空间时,其言论所涉及的边界必然会与更为广泛的公众认知产生碰撞与摩擦。而这种摩擦的本质,实则是粉丝经济与公共舆论场之间的根本性冲突。

蔡徐坤事件为娱乐产业敲响警钟。流量经济时代,艺人职业风险已从传统道德危机转向内容生产的合规挑战。此次直播中,团队或低估"中英混杂场景"的审核风险——当外籍嘉宾转用中文时,蔡徐坤未及时切换语言,被AI判定为"内容控制权缺失",成为违规关键。4月7日,蔡徐坤工作室宣布名誉权诉讼胜诉。“超能摄影阳阳”"懂瓜呱"因散布不实信息被判道歉赔偿。这场持续两年的风波终告段落。胜诉难掩娱乐圈的深层困境。尽管蔡徐坤低调签下多个国际代言,但品牌方仍持观望态度。某品牌总监坦言:"我们倾向’安全牌’艺人,其舆论风险仍未解除。“复出之路或需效仿范冰冰,通过公益与作品"长线洗白”。抖音审核机制备受争议,但更深层矛盾在于公众对"劣迹艺人"的抵触。尽管品牌与粉丝澄清,仍有网友坚持"用脚投票"。这种认知差异反映公众对明星道德的更高期待。这场直播事故揭开了流量时代的真相:当明星光环遇上技术铁律,既考验顶流抗风险能力,也倒逼行业完善合规体系。唯有尊重规则、敬畏公众,才能实现可持续发展。