“手术很成功。”——这是家属听到的最后一句话。

22岁的卢晓丹(化名)怎么也没想到,一场普通的输卵管疏通微创手术,竟让她在麻醉苏醒室遭遇“致命30分钟”:喉罩阻塞缺氧、监护仪报警无人响应、医生未及时处置……最终,她被宣布脑死亡,靠呼吸机维持心跳。

而医院给出的解释是:“医护人员观察不到位。”更蹊跷的是,关键监控“去年就坏了”。

一、从“备孕希望”到“至暗时刻”:手术顺利,复苏室成噩梦2025年3月10日,汕头女孩卢晓丹和丈夫满怀期待地走进广东省第二人民医院。婚后两年未孕,她被诊断为输卵管堵塞,这次微创手术是全家孕育新生命的希望。

下午1点半,卢晓丹进入手术室,1小时后,医生笑着告知家属:“手术非常顺利。”

然而,2个多小时的漫长等待后,家属等来的不是苏醒的妻子,而是一句冰冷的通知:“患者口吐白沫、抽搐,必须立即转ICU。”麻醉记录单显示,卢晓丹在复苏室血氧饱和度骤降至50%(正常值95%-98%),缺氧持续30分钟,期间竟无人察觉。

家属提供的录音中,医院麻醉科主任承认:“喉罩移位导致缺氧,监护医生未及时发现报警。”更令人愤怒的是:

监护仪报警被无视:血氧暴跌时,仪器多次报警,但医护“警惕性不足”;

家属探视被拒:丈夫多次请求进入复苏室,护士以“患者形象不雅”为由阻拦;

监控“巧合”失灵:院方称复苏室监控“去年已损坏”,涉事医护行为成谜;

涉事医生仅停职:医院称一名医生被停职反省,但未公布姓名及具体追责措施。

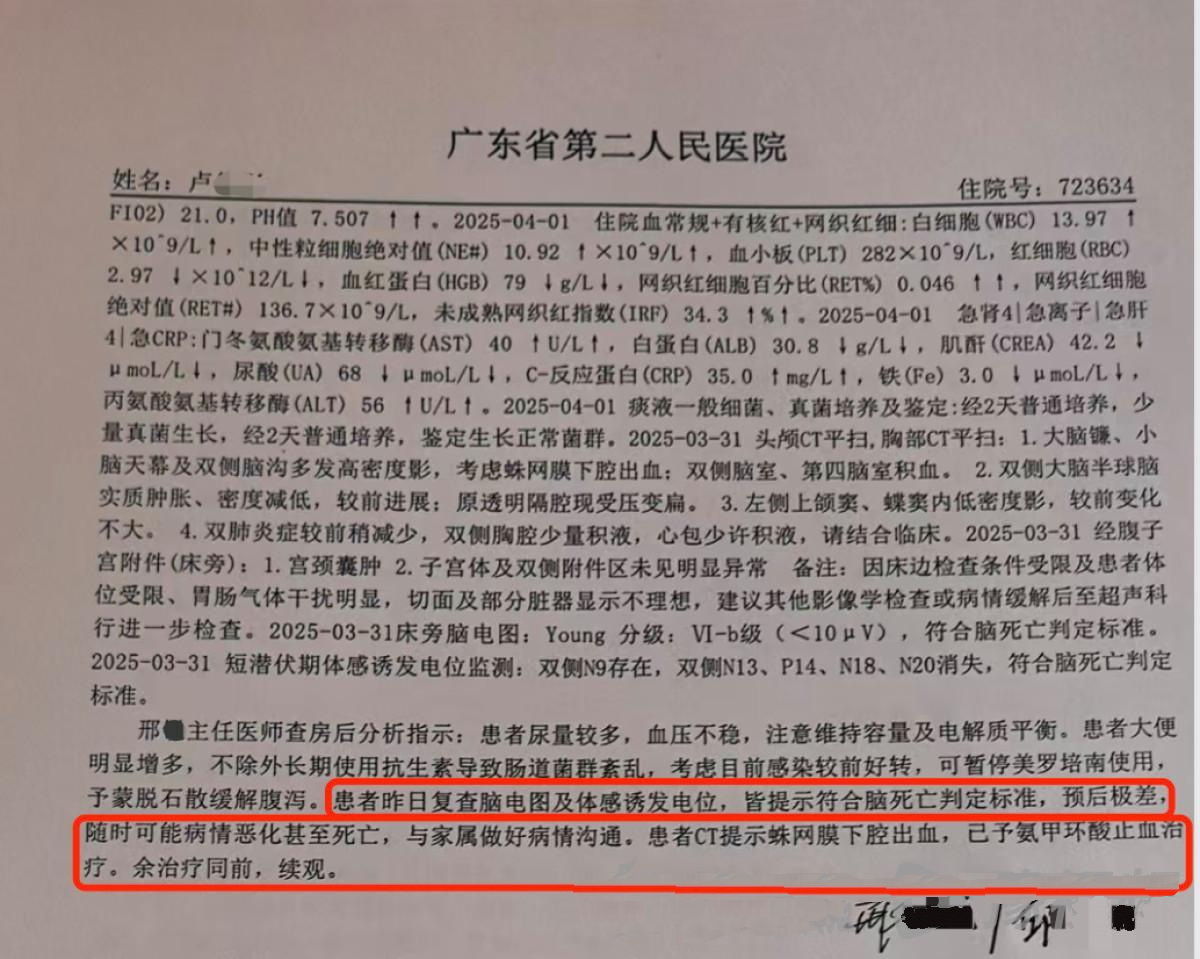

三、脑死亡背后:是疏忽还是事故?4月1日,医院病例显示卢晓丹符合脑死亡标准,仅靠呼吸机维持生命。而据业内专家透露:

地方规范明确要求:麻醉复苏室需每15分钟记录生命体征,重点监测呼吸、循环系统;

喉罩管理是基础技能:全麻患者喉罩移位属常见风险,需全程专人监护;

报警响应是底线:“监护仪报警未处理”等同于重大过失。

医院回应仍模糊:“调查中”“依法执业”“尽力救治”。而卫健局称“未收到医院上报材料”,事件责任认定陷入罗生门。

四、撕裂的家庭:从求子到呼吸机的残酷现实

● "我们只是想有个孩子"

卢晓丹与丈夫的聊天记录曝光:手术前夜,她发送了一个婴儿表情包,写道:"明天一切顺利,年底就能抱宝宝啦!"丈夫回复:"等你出来,带你去吃最爱的牛肉火锅。"如今,这些对话成为家族群中不敢触碰的回忆。

●两个家庭的崩塌卢晓丹是家中独女,父母经营一家小吃店。丈夫马先生哽咽道:"每天只有半小时探视,看着她靠呼吸机维持心跳,指甲还是自己做的淡紫色……"。家属从汕头辗转广州维权,医院仅回应"已停职一名医生",却拒绝公布责任人姓名。

医护资质存疑:涉事医生是否具备麻醉复苏资质?为何未执行基本监护流程?

监控为何“恰好”缺失:是设备疏漏,还是掩盖真相?

行业漏洞:国家层面缺乏统一麻醉复苏管理规范,地方标准执行是否流于形式?

家属痛诉:“我们特意从汕头到广州,信任三甲医院,却因这种低级失误毁了一生!”

六、深度分析:小手术大风险,麻醉复苏为何成“盲区”?麻醉复苏室=高风险区:全麻患者苏醒阶段易发呼吸抑制、缺氧,需高于手术中的监护等级;

医护配置短板:部分医院为节省成本,复苏室医护配比不足,甚至由实习生顶岗;

网友锐评:“仪器报警不听、监控坏了不修——这不是事故,是谋杀!”

结语:真相不能“脑死亡”22岁的卢晓丹,本该拥有为人母的幸福,却因一场本可避免的医疗过失坠入深渊。医院若不能彻查追责、公开真相,如何挽回公众对医疗体系的信任?

(本文依据家属陈述、医院回应及公开资料撰写,将持续追踪事件进展。)

互动话题:

你遇到过医疗监护疏忽吗?如何看待医院“监控坏了”的解释?转发提醒:麻醉手术无小事,家属务必关注复苏环节!