《——【·前言·】——》

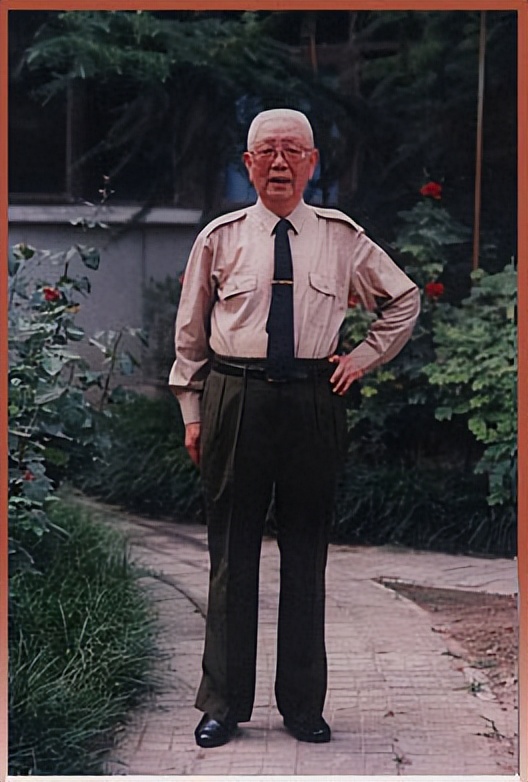

1989年,已经是上将,海军司令员、中央军委委员、副秘书长的刘华清,回到家乡探亲。

回乡是一次久违的亲情相聚,亲人们期待他的归来,乡亲们也为他骄傲。

就在这个温馨的时刻,姐姐提出了一个请求,简单、平凡:将自己的女儿户口从乡下转到城市。

许多人觉得这事很小,刘华清一句话就能办到,他却含泪拒绝了——这不符合政策……

如果你了解了刘华清的故事,大概就能理解,他为何会这样做。

1927年,十岁的刘华清站在黄麻起义的风口浪尖上,那个夏天,黄安县的工农革命军成立,刘华清成为了当地红色小交通员,和村里的孩子们组成了儿童团,参加了地下工作和情报传递。

经过艰苦的战斗训练,迅速成长为一名指挥官,1939年,刘华清任职于八路军129师386旅,担任干部大队大队长和政治委员,开始参与一系列与日军的殊死较量。

早期军事经历,充满了血与火,百团大战中,刘华清负责保障前线部队的物资运输工作。

战争中,供给线一旦断裂,战局就可能发生翻天覆地的变化。

最为紧张的时刻,刘华清亲自带队,开辟新的物资运输路线,不分昼夜地调运补给,前线的胜利需要稳定的后方支持,而刘华清承担的,就是保障战斗不掉链子的一线责任。

1947年,刘华清随晋冀鲁豫野战军进入大别山,在敌军进攻受阻,战况愈加危急时,刘华清冷静指挥,果断建议调整战术,一举击破敌军阵地,为部队赢得了宝贵的时间。

刘华清的军事指挥能力,获得了上级的认可,在战场上英勇果断,更懂得从全局角度进行部署,在抗战后期,也获得了较高的军事地位。

更是在解放战争中的淮海战役,通过他的坚守与部署,保障了主力部队的进攻。

这些艰难的战斗中,刘华清锤炼了自己坚韧的性格,也建立了在军队中的声誉。

硝烟散尽,战斗的号角已然平息,刘华清并没有沉浸在过去的辉煌中,而是把目光投向了祖国的未来。

那个充满变革的时代,中国要在世界舞台上屹立,需要强大的陆军,还需要一支具备海上作战能力的强大海军。

这种对未来的远见,促使刘华清在1954年做出了一个重要决定——前往苏联伏罗希洛夫海军学院深造。

在苏联的海军学院,刘华清接触到了海军作战的系统性知识。

从舰艇的构造,到海战的战术布局,再到海军管理的科学,刘华清开始全面,了解并掌握海军的各个环节。

那段学习经历,成了他后期投身海军建设的坚实基础。

现代海军不仅仅依赖兵力的规模,更依赖高水平的装备与精准的战略,在苏联的两年深造中,刘华清汲取了,海军发展中的先进理念,也激发了日后为中国海军,现代化而奋斗的决心。

1958年,刘华清回到祖国,迎接他的将是一个完全不同的挑战。

刚刚进入改革开放前的中国,依然面临着经济困难与技术封锁,刘华清凭借在海军领域的知识和见识,被迅速委任为,海军旅顺基地的副司令员兼参谋长。

旅顺基地,刘华清的首要任务是,推动海军的现代化建设,尤其是通过,加强部队的正规化训练,来提升整体战斗力。

很快,刘华清又被调往更为重要的岗位——北海舰队和国防部第七研究院。

带领团队,深入研究舰艇技术,尤其是当时中国海军面临的技术瓶颈。

1961年,被任命为第七研究院的院长,肩负起新型舰艇研发的重任。

那时中国的舰艇技术相对落后,许多基础性问题亟待解决,这项工作虽艰难,可关乎国家安全,必须有突破性的进展。

刘华清带领团队从零开始,和团队经历了数年艰苦的科研攻关。

在物资匮乏、技术设备不完善的情况下,刘华清依然坚持自主研发,从舰艇的设计到制造,每一个环节他都亲力亲为,亲自审核每一份设计图纸,提出建设性意见。

过程充满艰辛,正是这段艰苦的历程,让中国自主研发出了多型舰艇,填补了当时的技术空白。

刘华清解决了海军装备的瓶颈问题,也为中国海军的现代化发展奠定了基石。

尤其是在潜艇、导弹驱逐舰等高技术装备的研发上,投入了大量的精力,新起点上,面对世界海军的挑战,如何追赶甚至超越,成了刘华清的头等大事。

1989年,刘华清作为海军司令员中央军委委员、副秘书长,终于抽空回到了阔别已久的家乡——大悟县。

回乡的那一天,刘华清感受到一种久违的温暖,熟悉的街道、旧时的乡音,让这位曾经征战沙场的老将军,几乎有些沉浸在过去的岁月里。

刘华清见到了已经年迈的姐姐,两人多年未见,姐姐已是白发苍苍,脸上依然有着当年那个坚定女子的风采。

姐姐见到弟弟,激动地握住了他的手,眼中有泪光闪烁。

家乡的亲人们围坐一堂,气氛温馨而感人,所有人都为刘华清的回归而感到高兴。

这一份亲情的温暖,伴随着姐姐的一个请求,并未持续太久。

姐姐的请求听起来简单,甚至几乎不值得一提:把女儿的户口从乡下迁到城市,许多人在这个时候可能会觉得,这不过是小事一桩,刘华清毕竟已经是海军司令员,手握重权,解决这样的问题应该不成问题。

可刘华清的表情却变得复杂,眼中的泪光,瞬间模糊了他严肃的目光。

低头沉默片刻,终于缓缓开口:“姐姐,这不符合政策。”话语轻柔,却是无法回避的事实。

姐姐从未想过,自己一向疼爱这个弟弟,如今却为什么连这个小小的请求都无法答应?

长时间的政治生涯中,刘华清学会了克制和自律,更学会了如何把个人情感与职责分开,作为一个军人、一个高级干部,自己的行动代表着国家和党组织的立场。

他望着已经步入晚年的姐姐,心中百感交集,自己,肩负的责任沉重如山,不能因一时的亲情而做出违反纪律的事情。

就像在战场上,始终坚持的原则——决不让任何个人情感影响到集体利益。

在刘华清身上,规矩和纪律早已深入骨髓。

作为一名从红军时期,就伴随国家成长的老将军,刘华清始终秉持着“严于律己、克己奉公”的原则。

他的一生,为国家、为人民,每一项决策、每一个选择,都有着国家和党组织的严格要求。

抗战时期,刘华清就以无畏的姿态站在了前线。

百团大战中,亲自督导物资运输,在敌人不断轰炸的情况下,确保前线部队能够不断得到补给。

他所做的每一项选择都关乎战局,关乎无数士兵的生命;而在和平时期,他所做的每一项决策,则关乎国家的未来,关乎制度的公平与正义。

很多人或许会认为,这不过是一个简单的户口迁移问题,谁在意这些细节呢?

正是这些看似微不足道的“细节”,构成了国家的法治基础,也构成了国家运行的基石,如果在这些细节上破了规矩,那么,整个制度也就失去了意义。

刘华清的拒绝,并非他不爱家人,他比任何人,都更希望能够为家人做些什么。

可是,作为一名资深的军人、政府干部,刘华清早已明白,有些事,不能靠私人关系来解决,而是要依靠公正的制度和法规。

听着弟弟的讲述,姐姐开始理解,弟弟从来不是一个会违背自己良知的人。

他的背后,承载着更多的责任和使命,承载着对国家、对人民的深沉爱与责任。

那一夜,刘华清和姐姐并肩而坐,望着窗外的星空,安静的气氛让一切话语都显得那么不必要。