北京社稷坛的五色土见证着中国古代土地问题的沉疴宿疾。当崇祯十七年李自成攻破北京时,户部账册记载的全国耕地竟不足开国时的三分之一。这种触目惊心的土地流失现象,揭示着所有封建王朝覆灭前都难以挣脱的治理死结。

洪武二十六年鱼鳞图册记录的850万顷耕地,到万历三十年已锐减至400万顷。这种土地消失并非物理意义上的湮灭,而是权贵阶层通过"飞洒""诡寄"等手段实现的产权转移。

明代藩王占田可达万顷,孔府在曲阳独占16万亩祭田,徐阶家族在松江兼并40万亩良田。土地兼并速度远超人口增长,万历四十五年北方佃农比例已达67%,江南出现"一田三主"的畸形地权结构。

汉代"限田令"规定豪强占田不得过30顷,却因触及外戚集团利益终成空文。北宋王安石"方田均税法"推行十年即告终止,负责丈量的司农寺官员被查出集体篡改地籍数据。

明代张居正的"清丈条例"看似成效显著,实则催生了新型兼并手段——苏州豪强将万亩良田登记于洞庭山石壁,成功规避赋税核查。这些改革最终都沦为基层官吏与豪强分利的工具。

土地兼并直接导致税基萎缩。嘉靖年间太仓银岁入从200万两降至130万两,九边军镇欠饷达36个月。崇祯元年蓟州兵变揭开财政危机序幕,这场因欠饷引发的暴动暴露出恐怖现实:国家财政已无法供养10万边军。当李自成攻破洛阳时,福王府中抄出的存粮可支应河南饥民三年口粮,而洛阳守军当日断炊已逾半月。

任何土地改革都会遭遇双重阻力:官僚集团利用"黄册造伪"技术对抗中央政令,士绅阶层通过"科举免赋"特权构筑避税堡垒。

康熙帝推行"更名田"时,湖广地区75%的抛荒土地被胥吏转卖士绅。雍正帝的"摊丁入亩"改革在浙江引发集体罢考,最终迫使朝廷对进士功名者保留四百亩免税田。这种制度性妥协宣告任何激进改革都难以突破既得利益藩篱。

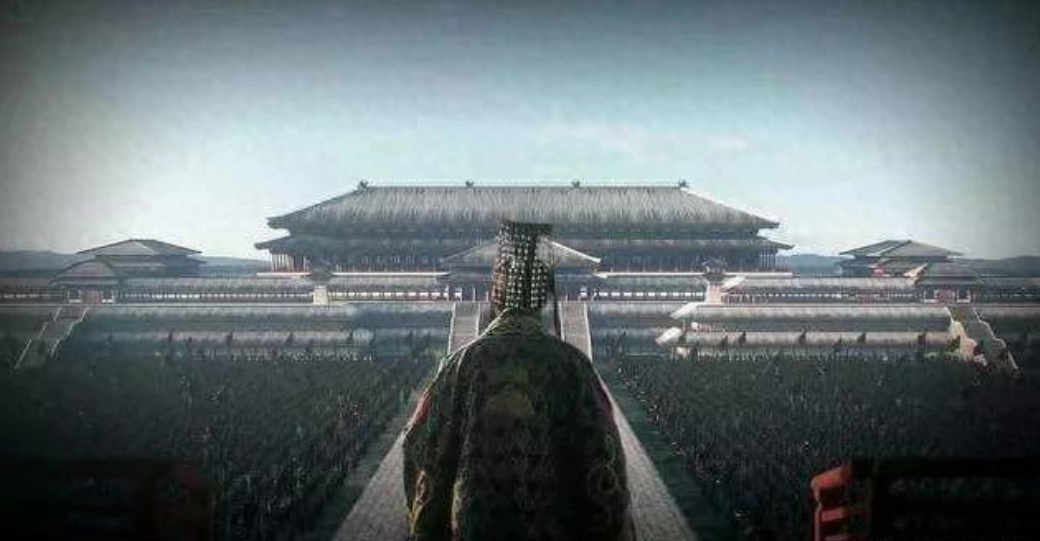

故宫珍藏的《坤舆万国全图》上,明代疆域标注着星罗棋布的皇庄与卫所屯田。这些曾经象征帝国统治力的地权标识,最终都异化为吞噬王朝根基的癌变组织。当土地兼并突破临界点时,即便是最贤明的君主也难以扭转崩坏进程,这是中央集权体制与生俱来的历史悖论。