“等了又等,望眼欲穿,公交车还是不来!” 这恐怕是最近不少深圳市民心中最真实的OS。明明已经过了春节假期,生活节奏也逐渐回归正轨,但公交车却像得了“节后综合征”,迟迟不在状态。几条线路被频繁投诉,官方回应也来了,说是已经优化调整。可问题是,市民的抱怨声依旧没停。这背后,到底藏着什么猫腻?表面上看起来,这是公交线路调整带来的阵痛。但深挖下去,你会发现,这不仅仅是几趟车次的问题,而是深圳公共交通发展战略转型期,地面公交面临的一次“生存危机”。

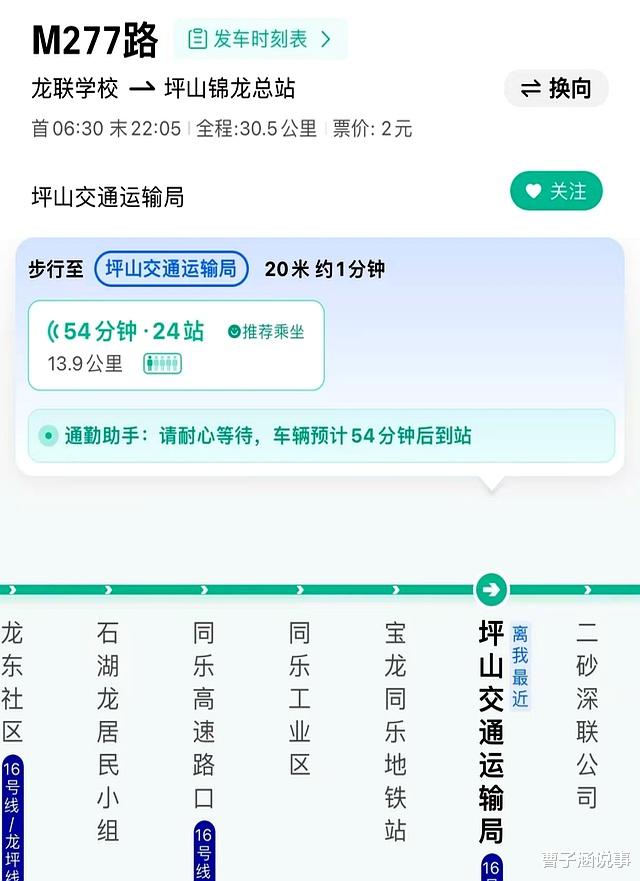

市民的怨气,不是空穴来风。社交媒体上,随手一搜,就能看到各种吐槽:等车时间长到怀疑人生,高峰期更是拥挤不堪,甚至有网友晒出实时公交截图,显示等车时间超过50分钟。这可不是什么偏远线路,而是连接城市核心区域的公交干线。想象一下,上班族每天早上掐着点出门,结果被一辆迟迟不来的公交车耽误,迟到不说,一天的心情都毁了。

官方的回应,听起来也挺有道理。春节期间,外来务工人员返乡,客流量减少,公交部门为了避免资源浪费,对低峰期班次进行了优化调整。这逻辑似乎没毛病,但问题是,节后返深高峰已经过去一段时间了,为什么公交班次还没恢复?难道公交部门的“优化调整”,就是简单粗暴地减少班次?

更让人担忧的是,官方在回应中提到,深圳公共交通正在向“轨道交通为主,地面公交为辅”的方向发展。这意味着什么?意味着地面公交的地位正在下降,资源投入也会相应减少。这或许才是公交线路被投诉、班次减少的根本原因。

地铁的快速发展,确实给深圳市民带来了极大的便利。但我们不能因此就忽视地面公交的作用。地铁虽然高效,但覆盖范围有限,无法到达城市的每一个角落。而地面公交,作为城市交通的“毛细血管”,承担着连接地铁站点、深入社区的重要功能。如果地面公交萎缩,那些住在地铁线路覆盖不到的区域的市民,出行将变得更加困难。

别忘了,深圳是一座充满活力的移民城市,年轻人是这座城市的主力军。对他们来说,公交车不仅仅是一种交通工具,更是一种生活方式。它承载着他们的梦想,连接着他们的未来。如果公交出行体验下降,无疑会降低这座城市的吸引力,影响年轻人的归属感。

我始终认为,一个城市的公共交通,应该是一个均衡发展的生态系统。地铁、公交、出租车、共享单车,各种交通方式应该相互补充,相互促进,共同满足市民多样化的出行需求。而不是简单粗暴地“扬长避短”,把资源过度集中在地铁建设上,而忽视了地面公交的生存和发展。

那么,深圳的地面公交,未来该何去何从?我认为,应该从以下几个方面入手:

首先,要重新审视地面公交的定位。地面公交不应该仅仅是地铁的补充,而应该成为城市公共交通体系中不可或缺的一部分。要充分发挥其覆盖面广、灵活性强的优势,满足市民个性化的出行需求。

其次,要加大对地面公交的投入。不能因为地铁建设而挤占公交的资源。应该在车辆更新、线路优化、智能化管理等方面加大投入,提升公交的运营效率和服务水平。

第三,要创新地面公交的运营模式。可以借鉴国内外先进经验,探索定制公交、社区微巴等新型公交服务模式,满足不同区域、不同人群的出行需求。

第四,要加强公交与地铁的衔接。优化公交线路,与地铁站点无缝对接,方便市民换乘,提高公共交通的整体效率。

第五,要倾听市民的呼声,及时回应市民的诉求。建立完善的公交服务评价体系,接受市民的监督,不断改进服务质量。

深圳是一座敢于创新、勇于变革的城市。我相信,只要我们正视问题,积极应对,就一定能够找到解决地面公交困境的良方。让公交车重新成为市民出行首选,让深圳的公共交通更加便捷、高效、舒适。

所以,别再让“等公交等到天荒地老”成为深圳市民的日常。别让地面公交成为城市发展的“短板”。给它一个机会,它会还你一个更美好的深圳。这不是为公交车“喊冤”,而是为每一个在深圳奋斗的普通人发声。毕竟,一座城市的温度,体现在每一个细节,包括那辆准时到达的公交车。