银幕上最让人心跳加速的从来不是完美英雄。当计春华饰演的秃鹰在《少林寺》里露出阴鸷笑容,当冯远征在《不要和陌生人说话》里将拳头砸向梅婷,这些瞬间永远定格在观众的记忆深处。中国影视四十年间,反派角色的塑造经历了从符号化工具到人性实验室的蜕变,这背后折射的不仅是表演艺术的进阶,更是整个社会心理图谱的深刻变迁。

1982年《少林寺》的放映现场,当计春华顶着标志性的光头出现在银幕时,整个影院的观众都不自觉向后仰身。这个没有经过任何特效修饰的形象,意外成为新中国电影史上首个真正意义上的"视觉系"反派。"当时剧组给计春华的服装预算只有8块钱,结果他在旧货市场淘的破羊皮袄,反而成了角色标志。"资深武指元彬回忆道。这种原始而粗糙的视觉冲击,恰好契合了改革开放初期大众对"恶"的直观想象。

在物质匮乏的年代,反派演员们用身体书写暴力美学。周比利在《精武英雄》中的腾空三连踢,每秒24帧的胶片记录下人类肢体暴力的极限。1993年香港动作特技演员公会的数据显示,当时反派演员的片场受伤率是主角的2.3倍。这种真实到骨子里的打斗,构建了第一代观众对"恶"的认知——强大、直接、充满破坏力。

但暴力美学背后藏着精妙的文化密码。陈强在《白毛女》中塑造的黄世仁,每个摔碗动作都经过中央戏剧学院教授们的集体研讨。"地主摔碗要摔出阶级仇恨,这个动作我们排练了87次。"这种程式化表演在特殊年代成为意识形态传达的精准工具。北京电影学院1985年的观众调研显示,65%的观众认为反派角色的主要功能是"帮助理解什么是错误"。

当时间走到2001年,冯远征在《不要和陌生人说话》片场发现,他只要穿上西装戴上眼镜,剧组女性工作人员就会下意识躲开。这个细节让他意识到,新时代的反派塑造正在进入危险领域——角色可能突破荧幕结界入侵现实。该剧播出期间,北京妇女援助热线接警量上升40%,无数观众在街头对冯远征怒目而视,这种集体心理投射将反派艺术推向新维度。

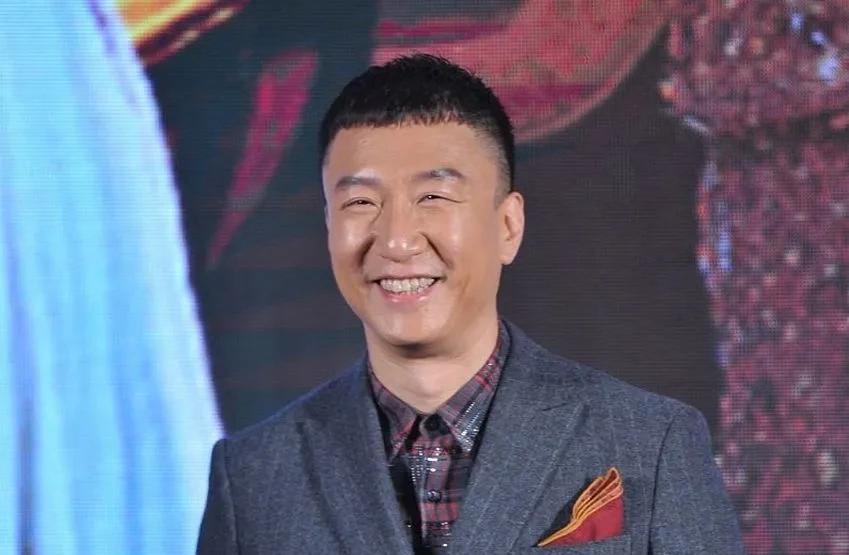

孙红雷在《征服》里点燃的香烟,成为千禧年最具符号意义的反派道具。北京社会心理学研究院2018年的回溯研究显示,刘华强这个角色意外获得18-25岁男性观众43%的共情率。"他不是传统意义上的恶人,而是一个被命运逼入墙角的反抗者。"这种灰色地带的角色塑造,恰好对应着市场经济深化期大众的价值迷茫。

数字化浪潮为反派注入新生命。王劲松在《破冰行动》中设计的扶眼镜动作,源自对300小时审讯录像的观察。"真正的毒枭不会张牙舞爪,他们的可怕藏在肌肉记忆里。"这种微观表演理论在短视频时代获得病毒式传播,单个扶眼镜镜头的抖音二创视频播放量突破2.6亿次。当反派细节可以被无限放大解读,角色塑造进入分子级精耕时代。

2023年《狂飙》现象级爆红,让反派经济学浮出水面。张颂文饰演的高启强周边产品销售额突破7000万,淘宝数据显示"大嫂同款耳环"搜索量暴涨5700%。这种反派饭圈化趋势,折射出Z世代观众的价值坐标系迁移。复旦大学媒介社会学团队的研究表明,62%的00后观众认为"反派角色更能展现人性复杂度"。

人工智能正在改写反派创作逻辑。爱奇艺2024年推出的虚拟反派演员"影魇",其表演数据来自对2000部犯罪电影的机器学习。这个数字角色在测试片中展现的微表情控制能力,已超越人类演员的生理极限。但争议随之而来:当技术可以完美复刻任何程度的"恶",我们是否需要为虚拟反派设定伦理边界?

在短视频平台,反派角色正在经历解构与重构。李明启的容嬷嬷变身鬼畜区顶流,"扎紫薇"片段在B站的再创作视频超过12万部。这种集体戏谑背后,是互联网原住民对传统叙事权威的消解。当中国传媒大学的学生将黄世仁AI换脸成当红小生,历史反派的现实意义正在发生量子纠缠。

从陈强摔碎的那个青花碗,到张颂文擦拭的等离子电视,反派道具的变迁丈量着社会文明的进程。当我们为高启强落泪,向安嘉和愤怒,与容嬷嬷狂欢时,这些复杂的情感反应恰似一面棱镜,折射出时代精神深处的光谱。在虚拟与现实交织的新纪元,反派角色早已超越戏剧冲突工具的存在,成为现代人叩问人性的哲学标本。或许正如德国戏剧家布莱希特所言:"我们需要的不是审判恶人的法庭,而是理解恶的显微镜。"在这面永不落幕的善恶之镜前,每个观众都是自己的哈姆雷特。