《——【·前言·】——》

四川有个家族,叔是军长,侄是师长,侄女年仅9岁也参军。他们都是谁?这个家族如何在战火中传承革命火种?这段传奇故事,如何与中国革命的历史紧密相连?

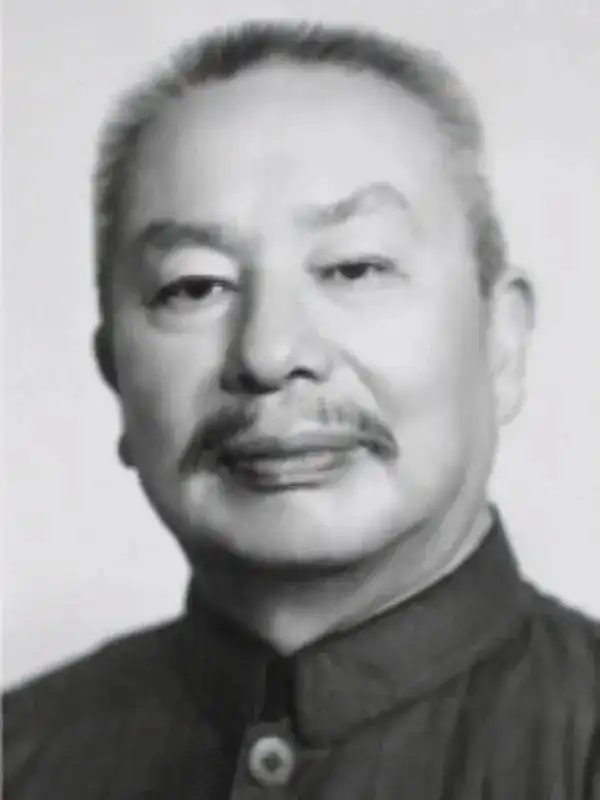

这位军长,便是王维舟,出生于1887年,年少的他,深受辛亥革命的影响,尤其那时正是四川动荡的年代。

四川,是蜀汉的故土,也是许多革命者心向的热土。

王维舟年少时便接触到先进的思想,尤其是对“民族解放”的理念充满了认同。

辛亥革命爆发时,王维舟并不再是一个懵懂少年,加入了同盟会,积极参与了四川的起义活动。

与当时不少的革命者一样,王维舟并不单纯追求个人的荣耀,始终心系民众,追求的是一种自下而上的变革。

这段经历,为他后来的革命生涯打下了基础,也让他积累了丰富的组织经验,懂得如何在最危险的环境中组织群众,如何在敌强我弱的情况下坚持斗争。

四川的山川地理、复杂的社会背景,也为他之后的游击战,提供了丰富的土壤。

1927年,王维舟正式加入中国共产党,通过党组织,开始推动地方的工人运动,并展开了反对国民党的游击战。

那时,川东的革命局势非常复杂,王维舟的游击队,要与国民党的正规军作战,还要应对地方势力的威胁。

最为有名的,是王维舟在1931年,领导的川东抗日斗争。

几次成功的游击战,让他带领的红军队伍,在地方上树立了极高的威望。

1933年底,王维舟已经是川东红军的标杆人物,在红33军的组织下,王维舟更是以坚决的态度对抗敌军,为后来参加长征的红军,积累了宝贵的经验。

抗日战争全面爆发后,王维舟正式调任,八路军129师385旅副旅长。

这一次,不再是只依靠,游击战术的小部队指挥官,而是肩负起了,保卫党中央陕甘宁边区的重任。

这一任务的艰巨程度,可想而知,陇东的战况复杂,敌人的封锁和围攻极为严重。

这样的王维舟也让蒋介石心有忌惮。

蒋介石对王维舟的担心,一来因为他深知游击战争的精髓,更因为他了解王维舟的群众基础,在川军中,有着深厚的影响力,而他的出现,意味着在西北的战场上,国民党的控制将面临更大的挑战。

1937年秋天,蒋介石通过重庆市长张笃伦,给王维舟送去一封“请柬”。

这封信要求王维舟,在三日内离开四川,否则将会被拘禁,王维舟并没有按照国民党的指令行事。

通过八路军驻南京办事处的协调,王维舟和他的家人安全返回了延安。

这使得王维舟的地位更加坚固,他与国民党之间的敌对关系,已然无法弥合。

在延安的几个月里,王维舟要保卫边区安全,还要处理复杂的内部事务,指挥的385旅,与敌军进行了多次较量,成功为边区的安全提供了保障。

1942年,王维舟的领导能力,在解放战争时期,得到了更高的体现。

当时担任陕甘宁晋绥联防军副司令员,协助贺龙指挥了多场关键战役,其中,以保卫延安、消灭胡宗南的战役最为著名。

延安,是当时中国共产党活动的指挥中心。

保卫延安,是保卫党中央,也是保卫革命的核心,王维舟在这场战役中,凭借着自己对地形的了解,和对敌军的判断,协助贺龙,将国民党进攻延安的主力,成功击退。

他并不依靠简单的战术,而是深刻理解敌我态势,灵活机动,利用游击战术与敌军展开消耗战,使得延安的防线坚如磐石。

这场胜利,捍卫了革命的核心,也为后来的战役奠定了基础。

王维舟不仅是一个时代的见证者,更是红军精神的传承者。

他的侄子王波和侄女王新兰,同样承载了王家一脉的红色基因,家族成员的不同选择与行动,深刻体现了那个时代的责任与担当。

王波,王维舟的侄子,年轻时便深受叔父影响,选择了投身革命。

1928年,便加入中国共产党,迅速成为宏文校党支部的委员,这个时期,正是王波思想成熟、革命意识觉醒的时刻。

王维舟的革命故事与经验,成了他日后决策与行动的重要参考。

王波通过手中的笔,传播革命的火种,更在青年中做起了启蒙工作,每当村里的农民坐在一起时,王波便为他们讲述革命的意义,教他们识字,传授进步的思想。

也从未畏惧艰难险阻,也从未因为自己家族的背景,而感到骄傲,这样的家族背景,成为他更加坚定信仰和理想的动力。

每当面对敌人或困难时,总是想着,自己是王维舟的侄子,也是一个肩负革命使命的青年。

王新兰是王维舟的侄女,她的革命经历,与王家家族其他成员截然不同。

1935年春,刚刚年满18岁的王新兰,随红四方面军,开始了西渡嘉陵江的长征。

那时的她,年轻、充满活力,也面临着常人难以忍受的艰难。

长征途中,王新兰因感染风寒,几乎失去了生命的希望,但没有放弃,在红军的大部队和共产党员的支持下,顽强地挺了过来。

1936年,结束了艰难的长征,王新兰在延安,加入了中国共产党。进入了红军大学,进一步接受革命教育。

王新兰与萧华的相识,是她的人生转折。

通过罗荣桓的介绍,与萧华建立了深厚的感情,感情却没有成为她的羁绊,转身王新兰便 投入东北战场的激烈战斗,还在抗战和解放战争时期,担任了多个重要职务。

在王维舟的影响下,王波和王新兰都成为了为民族解放、为人民幸福而奋斗的先锋人物。

王维舟是一位军事将领,还是一位具备深厚人民情怀的战士。

无论是军中的指挥员,还是百姓心中的“王善人”,王维舟的故事,都充满了关怀与担当。

1942年,陕甘宁边区的战事日益紧张,王维舟带领着385旅的将士们,肩负着保卫边区的重任,与敌人激烈交锋。

某天,一位年迈的陕北大娘来到司令部,面带焦急,寻求帮助。

眼前这位严肃的旅长,正是她熟知的“王善人”——那个总是走进村庄、关心百姓、帮助大家的老军人。

当哨兵告诉她,王维舟是旅长,不是医生时,王维舟并没有回避。

听说大娘得的是一种叫“瘿瓜瓜”的病,在边区医疗资源匮乏的情况下,旅里的医院,又缺少合适的外科医生,王维舟毫不犹豫地向延安请示,要求派遣专门的医生。

很快,延安派来了两位医生,成功为大娘完成了手术。

大娘的病好了,王维舟的事迹迅速传开,百姓们称他为“王善人”。在这片战火纷飞的土地上,王维舟始终将人民的疾苦放在心上,更是百姓的朋友和守护者。

王维舟的领导风格,更体现在,对人民的关怀与对战士的责任上。

长期的游击战中,王维舟亲身走访农村,了解百姓的困境,提供医疗帮助,还组织粮食援助,缓解百姓的困窘。

这使得王维舟在军中,拥有广泛的威望,更在百姓中,建立了深厚的感情。

王维舟一家的革命精神,依旧影响着后人。

无论是在硝烟弥漫的战场上,还是在平静的岁月里,王家族人始终铭刻着为人民、为民族解放而不屈奋斗的信念。

王维舟的家族,用他们的一生和行动证明了,革命的精神是可以代代相传的,历史的火种,在他们手中依然在燃烧。