声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节属于“艺术加工”,意在科普健康知识请知悉。喜欢点一下“关注”,方便您随时查看一系列优质内容。

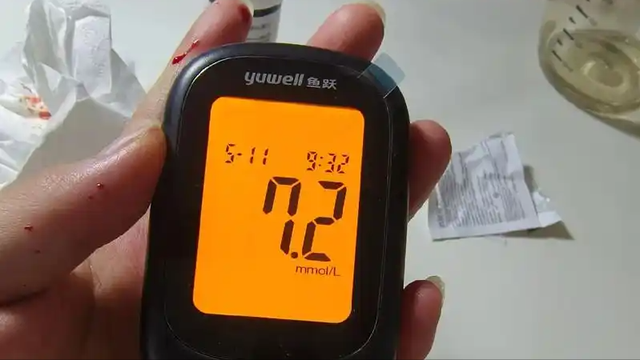

“血糖控制好,就该空腹控制在7以下。”这句话在不少老年糖尿病患者中几乎成了默认标准。

饭后控制在10以下,空腹控制在6.1左右,这是许多社区医院用来指导患者的“口头标准”。但你可能不知道,对于老年人来说,这一“标准”可能过于严苛,甚至可能带来风险。

新发布的权威指南已经明确指出,老年2型糖尿病患者的控糖目标应因人而异,远不是“一刀切”的7毫摩尔每升。

“控得越低越好”?老年人反而可能更危险不少老年糖友早上睁眼第一件事就是测血糖,看到数字超过7就开始焦虑,甚至加大药量。

可问题在于,老年人和中青年糖尿病患者在生理基础、药物反应、并发症风险方面大不相同。

在临床中,我们常见到这样的情形:一位70多岁的糖尿病患者,长期坚持“空腹不超过6”,结果发生了夜间低血糖,甚至引发意识障碍、跌倒骨折。

背后的原因正是控糖目标设置过低,忽视了老年人身体功能的下降和代谢调节能力的减弱。

中国老年糖尿病防治专家共识中明确指出,健康状况良好、无严重并发症的老年人,其空腹血糖目标可以控制在7.0以下。

但对于存有心脑血管疾病、肾功能异常、生活不能自理或长期卧床的老年人,控制目标应适当放宽,空腹血糖可控制在8.0-9.0之间,甚至更高。

为什么老年人“控糖”不能照搬年轻人的标准?这背后有三个关键原因。

第一,低血糖对老年人来说,比高血糖更致命。

年轻人低血糖时,身体会迅速反应,比如出汗、心慌、手抖等;但老年人常常因为交感神经反应迟钝,不容易察觉,等到发现时,往往已经发生严重后果。

第二,老年人多合并多种慢性病,如高血压、冠心病、肾病等,这些疾病本身就增加了药物使用的复杂性。

如果控糖目标过严,使用药物种类增加,增加不良反应风险,也容易引发药物之间的相互作用。

第三,生活质量在老年期比“指标漂亮”更重要。

有些老年糖友每天按点测血糖、严格控制饮食,却因此无法享受一顿合口味的饭,长期精神压抑、焦虑,反而不利于整体健康。

就像煮饭要控制火候,控糖也需要“因人而异”,不是一味追求“低”就好。

新版指南怎么说?并不是人人都要“达标”2023年《中国老年2型糖尿病临床诊疗指南》明确提出,老年糖尿病患者的控糖目标应分层管理,根据患者的健康状况、生活自理能力和并发症情况,制定个性化方案。

健康状况良好、生活独立、无重大并发症的老年人:空腹血糖目标为7.0-8.0mmol/L,糖化血红蛋白控制在7.0%-7.5%。

伴随多种慢病、认知功能下降或自理能力有限的老年人:空腹血糖目标为7.5-9.0mmol/L,糖化血红蛋白可放宽至8.0%-8.5%。

需要长期卧床、寿命有限或存在严重并发症的老年人:空腹血糖目标控制在9.0mmol/L以下即可,糖化血红蛋白不强求“达标”。

可以看出,“7”这个数字,只适用于身体状态良好的老年人,对于更多身体较弱或患有多病的老糖友来说,过度控制反而是“拔苗助长”。

一味“紧控”血糖的背后,是一种误解

一味“紧控”血糖的背后,是一种误解这种“血糖越低越健康”的观念,其实是很多人从中青年时期带进老年的。年轻人面对体检单上的血糖值偏高,会立刻采取行动,这是合理的。

但到了老年阶段,身体的代谢模式、药物敏感性、肝肾功能都发生了变化。

在现实生活中,一些老年人常年服用降糖药如二甲双胍、格列美脲,甚至在未监测血糖波动的情况下自行加量。

结果是用药过量引发低血糖,夜间跌倒、意识模糊、甚至猝死的案例并不少见。

更危险的是,很多老年人习惯“多药并用”,降糖药、高血压药、他汀类药物,一个不小心就可能发生相互作用,影响肝肾功能,陷入“药越吃越多,身体越差”的怪圈。

生活中常见的误区:你中招了吗?不少老年糖友在控糖过程中,存在以下几个典型误区:

误区一:血糖越低越好,空腹最好控制在5左右。

空腹血糖控制太低,极易出现低血糖,尤其是在夜间,老年人代偿能力差,风险极高。

误区二:严格控制饮食,主食每天只吃一碗饭。

这种做法容易导致营养不良,特别是蛋白质摄入不足,引发肌少症,使老年人行动力下降,跌倒风险上升。

误区三:为控糖过量运动。

有些老人每天快走一小时以上,不吃晚饭,结果反而出现乏力、心悸、低血糖。

运动需适量,糖友更需注意运动前后的血糖监测。

误区四:一味靠药物,不调整生活习惯。

药物是辅助,生活方式才是根本。

饮食、运动、睡眠缺一不可。

老年糖友到底该怎么做?要改变“标准唯一”的思维。

血糖目标不是一个死板的数字,而是应根据年龄、伴随疾病、生活自理能力来灵活设定。

应定期与医生沟通,不盲目追求“达标”,而是追求“稳中有控”。

如果血糖长期稳定,即使略高于“官方标准”,也不必过于焦虑。

建议老年糖友在日常生活中遵循“三低一均衡”:低糖、低脂、低盐,饮食结构均衡;适量运动,避免剧烈活动造成血糖波动;规律作息,保证睡眠质量。

血糖监测频率要与身体状态匹配。

身体稳定者无需每天频繁测量,反而容易增加心理负担;血糖波动大者应遵医嘱进行动态监测。

真正的目标,是活得自在而健康

真正的目标,是活得自在而健康控制血糖的目的,不是让数字变“好看”,而是让人活得更好。

对于老年人来说,多吃几口喜欢的饭、少一点焦虑、能自己出门散步,往往比血糖“精确达标”更有意义。

一位83岁的老糖友曾说:“医生说我空腹血糖7.8没问题,我就不再天天担心数值了,现在每天都能下楼遛弯,心情也好多了。”这句话,比任何指标都来得真实有力。

老年糖友的控糖之路,不是一场追求数字的竞赛,而是一场与身体、与生活的和解。

找到适合自己的节奏,让血糖稳稳地,不惊不扰,才是真正的健康之道。

参考文献:

[1]中华医学会老年医学分会,中华医学会糖尿病学分会.中国老年2型糖尿病临床诊疗指南(2023年版)[J].中华老年医学杂志,2023,42(10):1070-1084.

[2]王晓波,刘建平.老年2型糖尿病患者个体化血糖控制目标的探讨[J].中华糖尿病杂志,2022,14(3):199-203.

[3]李强,陈雁.老年糖尿病患者低血糖风险与管理对策[J].中国实用内科杂志,2023,43(5):400-404.

以上内容仅供参考,如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。