癌症真相:与癌共舞,将“绝症”化为“慢病”

在当今社会,“癌症”二字犹如一道沉重的阴影,笼罩在无数人心头,让人谈之色变。长久以来,人们将癌症视作生命的“宣判书”,认为一旦患上,便意味着与死亡的近距离赛跑,治疗的目标似乎只有两个极端:彻底消灭癌症或宣告无药可救。然而,随着医学研究的不断深入与进步,一种全新的理念正逐渐浮出水面——癌症并非只能走向“治愈”或“死亡”的二元结局,而是存在第三种可能:将癌症转化为可长期管理的慢性病,与患者“和平共处”。

传统观念中,癌症治疗往往追求“斩草除根”,手术、化疗、放疗等手段轮番上阵,试图以最迅猛的方式将癌细胞一网打尽。不可否认,这些方法在某些早期癌症病例中取得了显著成效,但对于中晚期癌症患者,过度攻击性的治疗不仅可能带来巨大的身体创伤,还可能引发一系列严重的副作用,如免疫力下降、器官功能受损等,而最终的治疗效果却未必理想。许多患者在承受了巨大痛苦后,仍不得不面对癌症复发或转移的现实,陷入绝望的深渊。

如今,科学家们对癌症的认识发生了深刻变革。他们发现,癌症并非是一个孤立的、突发的疾病事件,而是一个多因素、多阶段、慢性发展的复杂过程。从正常细胞到癌细胞的转化,往往伴随着基因突变、微环境改变等多个环节的逐步积累。这一过程可能长达数年甚至数十年,这就为癌症的早期检测和干预提供了宝贵的时间窗口。

基于这种新认知,一种名为“带癌生存”的理念应运而生。它不再一味地追求癌细胞的绝对清除,而是着眼于如何通过综合治疗手段,包括靶向治疗、免疫治疗、内分泌治疗、精准放疗以及生活方式调整等,将癌症控制在相对稳定的状态,使其不影响患者的正常生活和寿命。就像对待高血压、糖尿病等慢性病一样,让癌症患者能够长期带瘤生存,维持较高的生活质量。

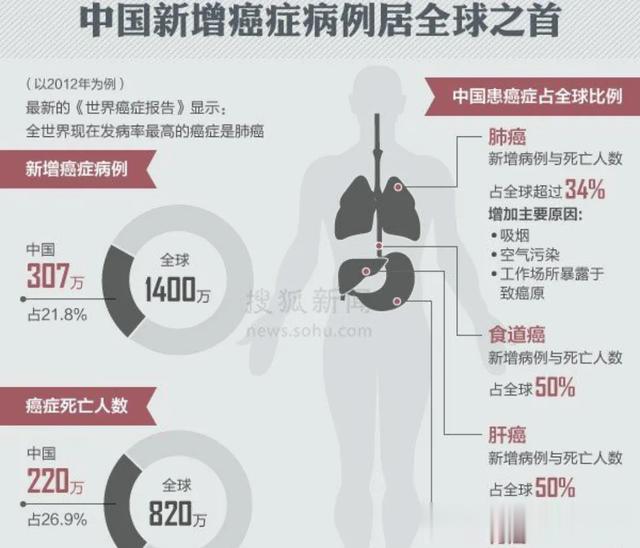

以肺癌为例,过去一旦确诊为晚期肺癌,往往意味着预后不良。但随着靶向药物的出现,如针对 EGFR 突变的一代、二代、三代靶向药,以及针对 ALK 融合基因的靶向药等,许多晚期肺癌患者的生存期得到了显著延长。部分患者能够长期服药控制肿瘤生长,实现带瘤生存数年甚至更长时间,在这段时间里,他们可以正常工作、旅行、陪伴家人,除了按时服药和定期复查外,生活状态与常人无异。

同样,在乳腺癌领域,内分泌治疗成为了激素受体阳性乳腺癌患者的重要治疗手段之一。通过服用抗雌激素药物或抑制剂,阻断雌激素对癌细胞的刺激作用,从而抑制肿瘤的生长。许多患者经过规范的内分泌治疗后,病情长期稳定,能够回归家庭和社会,将癌症对生活的影响降到最低限度。

要实现癌症的“慢性病化”管理,不仅需要先进的医疗技术和药物支持,更需要患者、家属以及整个社会的共同努力。患者应保持积极乐观的心态,遵循医嘱规范治疗,合理调整饮食和生活习惯;家属则要给予患者充分的关爱和支持,帮助他们树立战胜疾病的信心;社会各界也应加大对癌症防治知识的普及力度,消除对癌症患者的歧视,为他们创造一个更加包容和理解的环境。

癌症,这个曾经被视为“绝症”的恐怖对手,如今正逐渐被我们重新认识和解读。将癌症转化为慢性病,并非是对治疗的放弃,而是一种更加理性、人性化的治疗策略选择。它让我们看到了癌症治疗的另一种可能,为无数患者点亮了生命的新希望。在未来,随着医学研究的不断推进和多学科综合治疗模式的完善,相信会有越来越多的癌症患者能够在与癌共舞的过程中,活出精彩人生,迎接每一个崭新的黎明,让癌症真正成为一种可防、可控、可管理的“慢性病”,而非夺走生命的“死神镰刀”。